রবিবার ২০ এপ্রিল ২০২৫

সম্পূর্ণ খবর

Riya Patra | ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ১৭ : ৩০Riya Patra

গৌতম রায়

শঙ্খ ঘোষের জন্মদিনে (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২) কেবলই মনে পড়ে তারই কবিতার অংশ; ‘পা ছুঁয়ে যে প্রণাম করি সে কি কেবল দিনযাপনের নিশান?/ আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম/ নির্জীব পা সরিয়ে নাও কিনা’ (উদাসীনা, নিহিত পাতালছায়া , রচনাকাল—’৬০-’৬৬) দিনযাপনের গড্ডলিকা প্রবাহে জীবন অতিক্রান্ত করতে কখনও চাননি শঙ্খ ঘোষ। সেই গড্ডলিকাপ্রবাহের একটা ধারা হিসেবে শ্রদ্ধা নামক বস্তুটিকে স্থাপনেও তাঁর ছিল প্রবল আপত্তি। তাই এখানে কবি, প্রণাম কর্তার মন-মানসিকতা, আর যাঁকে প্রণাম করা হচ্ছে, তাঁর মন মানসিকতার একটা যেন তুল্য মূল্যের বিচার করেছেন।

এই বিচারকে প্রজন্মের উত্তরাধিকারও বলা যেতে পারে। নতুন প্রজন্মকে, অতীতের প্রজন্ম কী ভাবে গ্রহণ করছে, আবার নতুন প্রজন্মই বা তার আগের প্রজন্মের প্রতি কি মন-মানসিকতা নিয়ে চলছে, তার যেন একটা ধারাপাতিক সংশ্লেষ এখানে, এই দিনযাপনের প্রশ্নবোধক আঙ্গিক। আর যাঁকে প্রণাম করা হচ্ছে, তাঁর পায়ের সংশ্লেষ এই দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনের আঙ্গিককে কবি উপস্থাপিত করছেন। যার মধ্যে দিয়ে প্রজন্মের সেতুবন্ধন রচিত হচ্ছে।

এই কবিতাকেই একেবারে শেষ স্তবকে কবির উচ্চারণ; ‘তুমি আমায় দেখতে চেয়েছিলে/ দু’হাত ধরেও থাকব উদাসীনা।’ এই উচ্চারণ যেন সার্বিকভাবে হিউম্যানিস্ট শঙ্খ ঘোষের গোটা জীবনের উচ্চারণের একটা সারাংশ। সারাজীবন তিনি দুঃখ ঝরিয়েছেন। সকলের দুঃখসুখের সাথী হয়েছেন। সাথী হওয়ার মাঝেই নিজে কখনও জানতে চাননি, দেবদূতেরা কি চান। কারণ, দেবদূততের চাওয়ার প্রতি কবির কখনও আস্থা ছিল না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ,অবিচারের বিরুদ্ধে শঙ্খ ঘোষের সোচ্চার উচ্চারণ ছিল; ‘আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম /তোমার মুখে সত্যিকারের ঘৃণা।’

ঘৃণা প্রকাশের মধ্যেও যে কপটতা থাকে, কবি এই উচ্চারণের মধ্য থেকে সেই বোধটা উৎসারিত হয়েছে। কখনও কোনও রকম কপটতার সঙ্গে আপোষ করা, বোঝাপড়া করা-এটা শঙ্খ ঘোষের সার্বিক চরিত্রের মধ্যে ছিল না। সেই কারণেই; ‘দুপুরজ্বালার মধ্যখানে/সূত্রপাতের অবসানে’, একএক পরম উদাসীনভাবে কোবিদ উচ্চারণ ছিল; ‘তুমি আমার / নষ্ট হবার সমস্ত ঋণ /কঠোর ভরে রেখেছিলে।’

কবির জন্মদিন পালনের এই উপলক্ষেকে ঘিরে বারবার মনে হয় তাঁরই ‘জন্মদিন’ কবিতাটি। সেখানে শঙ্খ ঘোষ লিখছেন; ‘আমি ফুল বুকে নিয়ে লজ্জাহীন ঘুমিয়ে পড়েছি/ সুযোগের পাশাপাশি প্রতিহারী ছিল যে বিড়াল/ আমার একাকী পাখি খুন করে খেয়ে গেছে কাল।’ (নিহিত পাতালছায়া)

কবিতাটি কেমন যেন আমাদের শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই, ‘প্রচন্ড সুখের কাছে অসুস্থ বিড়াল’, কবিতাটি বোধের এক নিবিড়তার মায়ায় আবদ্ধ করে ফেলে। এই যে ফুল বুকে নিয়ে লজ্জাহীন ঘুমিয়ে পড়ার উপমা ‘জন্মদিন’, ‘কবিতাটিতে শঙ্খ ঘোষ লিখছেন, সেই উপমার মধ্যে দিয়েই যেন জন্মদিনের এক নতুন আবেশ, যার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিষ্টতার এক নতুন সংলাপ রচনার প্রয়াস ধ্বনিত হচ্ছে। প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

এই কবিতার মধ্যেই আবার, ‘তরলবসনা নারীদলের যাবার বেলায় ছ’টা পরিচ্ছন্ন মাংস আর হাড়’--এই দ্যোতলা নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে পাঠক চিত্তকে। এক ধরনের ভাববাদ আর বস্তুবাদের পারস্পরিক দোলাচলের মধ্যে দিয়ে এখানে যেন জন্মদিনের দ্যোতনা জানিয়ে দিচ্ছে কবির সেই অমোঘ উচ্চারণ; ‘আমার কোন ধর্ম নেই, এই শূন্যটাকে ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া।’

জীবন সন্ন্যাসীর এক অকৃত্রিম প্রতিমূর্তি ছিলেন শঙ্খ ঘোষ। জাগতিক চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে তিনি তাঁর বোধকে যেভাবে স্থাপন করতে পেরেছিলেন, তা তাঁর সমকালকে যেমন ভাবিয়েছে। প্রেরণা জুগিয়েছে। লড়াইয়ের শক্তি দিয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবেই, ভাবিকালের কাছেও এটি এক জীবন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনার অনিঃশেষ ধারা হিসেবেই চিরজাগরুক থেকে যাবে।

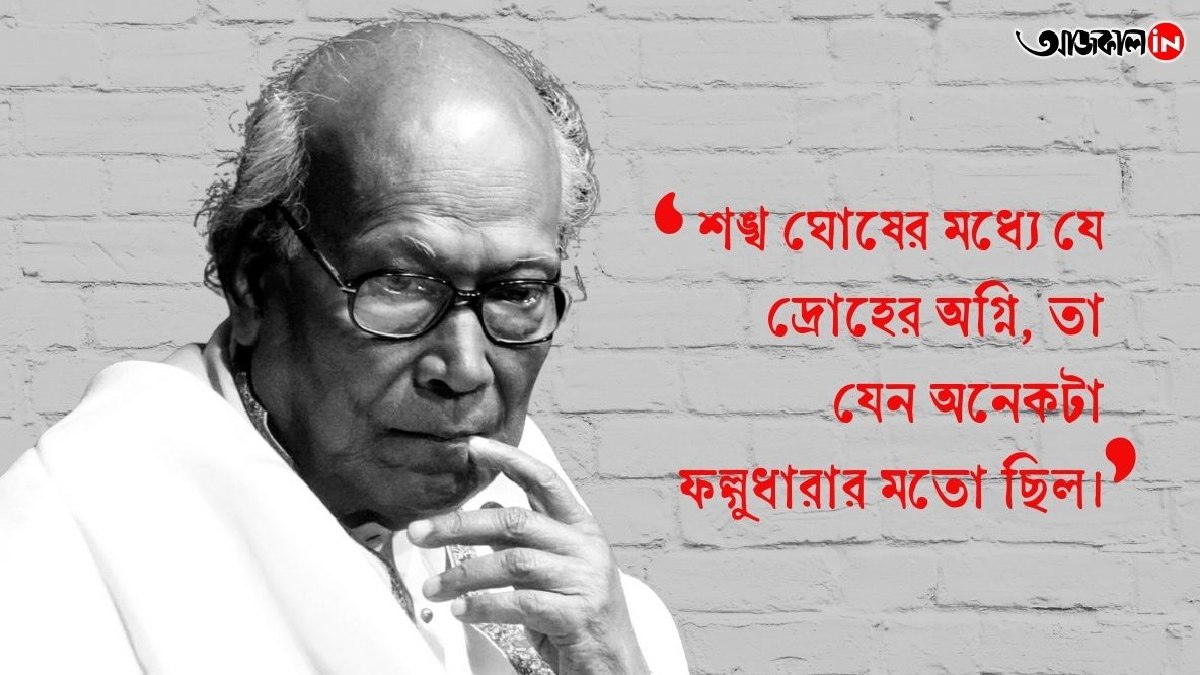

শঙ্খ ঘোষের মধ্যে যে দ্রোহের অগ্নি, তা যেন অনেকটা ফল্গুধারার মতো ছিল। সাধারণভাবে তিনি প্রতিবাদ, প্রতিরোধের প্রচলিতপথে খুব একটা হাঁটতেন না। তাঁর প্রতিবাদ, তাঁর প্রতিরোধের সংকল্প ধ্বনিত হত তাঁর উচ্চারণের মধ্যে দিয়েই। তাঁর কবিতায়। তাঁর গদ্যে। তার সুললিত বক্তব্যের মধ্যে। এই জায়গাতে হয়ত তিনি তাঁর সমকালের অনেক কবিদের থেকেই, অনেক চিন্তাবিদদের থেকেই একটা ভিন্নধারায় নিজেকে প্রবাহিত করতে, পরিচালিত করতে পছন্দ করতেন।

আত্মমগ্নতা এবং আত্মপ্রচার এ দু’টি যে এক জিনিস নয়, শঙ্খ ঘোষ, তাঁর গোটা জীবন এবং সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সেটা বুঝিয়েছেন। আত্মমগ্নতায় তিনি চিরদিন ডুবে থাকতে ভালসতেন। কিন্তু কখনও তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়নি আত্মপ্রচারের সুসজ্জিত আলোক উজ্জ্বল মহিমার মধ্যে। সেই কারণে তাঁর দীর্ঘজীবনে তিনি, নিজের একটি ব্যতিক্রমী ধারা খুব সহজেই প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জন্মদিন এই বিষয়টাই যেন শঙ্খ ঘোষের কাছে ছিল; ‘গা থেকে সমস্ত যদি খুলে পড়ে যায়, আবার নতুন হয়ে ওঠা/সজীবতা/ এর কোনো মানে আছে। অপরাধী? প্রতিদিন কত পাপ করি/ তুমি তার কতটুকু জানো?/ হাতের মায়ায় কত অভিশাপ সঞ্চিত রেখেছি, পাশাপাশি নদী/ তাও সব খুলে যায়; চেনা শহরের থেকে দূরে/ উঁচুনিচু সবুজের ঢল/ তার পাশে মাঝে মাঝে নত হতে ভালো লাগে লাবণ্যে উদ্ভিদ/ তুমি তার কতটুকু জানো? এই নদী, একা/ দু-চোখ সূর্যাস্তে রাখে প্রবাহিত, বলে /আমি কি অনেক দূরেই সরে গেছি?’

আজ যেন রক্ত মাংসের শঙ্খ ঘোষের অনুপস্থিতিতে তাঁর জন্মদিন পালনের সময়ে কবির করা প্রশ্ন, ‘আমি কি অনেক দূরে সরে গেছি?’ আমাদের বারবার কেমন যেন স্মৃতি মেদুর করে তোলে। এই যে, ‘গা থেকে সমস্ত যদি খুলে পড়ে যায়’, এই অক্ষরগুলির মধ্যে দিয়ে শঙ্খ ঘোষ একটা নতুন করে সজীবতার ভিতরে নিজেকে এবং সমকালীনতাকে উজ্জীবিত করবার চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টা তাঁর ব্যক্তি অনুপস্থিতিতে যে অপসৃত হয়ে গেছে, এ কথা মনে করবার কোনও কারণ নেই।

আজ রক্তমাংসের শঙ্খ ঘোষ আমাদের কাছে উপস্থিত না থেকেও, তাঁর না থাকা যেন বেশি করে তাঁর উপস্থিতির জানান দেয় আমাদের কাছে। তাঁর এই নতুন হয়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা বলতে পারি; ‘তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ, ও মোর ভালোবাসার ধন’। সেভাবেই যেন আমরা উঁচু-নিচু সবুজের ঢলের মাঝে তাঁর গলে যাওয়া কথা শুনতে পাই। নিরহং ভঙ্গিমার ভেতর দিয়ে এই ত্রস্ত সময়ে আর ধ্বস্ত সংস্কৃতির বুকে বেঁচে থাকবার প্রাণ রসটুকু শুষে নিয়ে, শেষ পর্যন্ত কবীর সুমনের গানের অনুরণন করে, জোড় গলায় বলে উঠি; কাশির দমক থামলে কিন্তু বাঁচতে ভালবাসি।

আজ যে ধর্মের নামে, জাত-পাতের নামে, অর্থের দাপটের নামে, গোটা ভারত জুড়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি, সেখানে বারবার আমাদের মনে হয় শঙ্খ ঘোষের কবিতার এই লাইনগুলি; ‘আমার মেয়েকে নিয়ে বুক জলে/ যাবার সময়ে আজ বলে যাব:/ এত দম্ভ কোরো না পৃথিবী / রয়ে গেল ঘরের কাঠামো।/… সকলেই আছে বুকজলে/ কেউ জানে কেউ বা জানে না/ আমাকে যে সহজে বোঝালে/। প্রণাম তোমাকে বৃষ্টিধারা’,( বৃষ্টিধারা, আদিম লতাগুল্মময়, রচনাকাল- ১৯৭০-৭১)

বুড়িটা জটলা করে এটি শঙ্খ ঘোষের অনেককাল আগের লেখা কবিতা। নিহিত পাতাল ছায়া কাব্যগ্রন্থে এই কবিতাটি রয়েছে। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়কালে এই কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন। কবিতার একটি পঙতি হচ্ছে; ‘রাত্রির কুন্ডলীও/ কুয়াশায় কাঁপে/বুড়িদের জটলা নড়ে/অতীতের ধাপে।’ খুব মজা করে বলতেন এই কবিতাটি ঘিরে শঙ্খবাবু। তাঁর এই কবিতাটি পড়ে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মা খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন তাঁর পুত্রের বন্ধু শঙ্খের উপর। স্নেহপূর্বক রাগে, বুড়িদের জটলা, এ নিয়ে কিছু অভিযোগ ও তিনি জানিয়েছিলেন কবিকে।

অলোকরঞ্জনের মায়ের সেই বকুনি জীবনের শেষ প্রান্তেও শঙ্খ ঘোষ খুব মজা করে বলতেন। আসলে অতীতের ভাপে পুরনোর যে উত্তাপ প্রদান নবীনের প্রতি, সেটা কেবলমাত্র এই কবিতায় নয়। গোটা জীবন ধরে নিজের সমস্ত মূল্যবোধের মধ্যে দিয়ে শঙ্খ ঘোষ প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে পরিচালিত করেছিলেন। তাই আজ, ‘দেয়ালের মধ্য খুঁড়ে’ (পোকা)-র জল তুলে আমরা আজ কবির প্রত্যাশা পূরণের জন্যই নিজেদের সংকল্পে দৃঢ় করব।