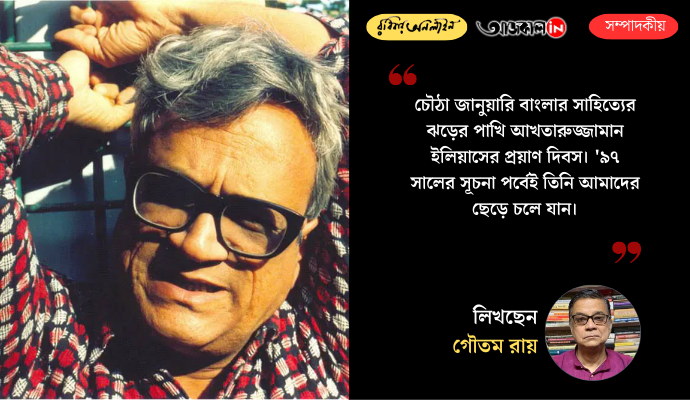

চৌঠা জানুয়ারি বাংলার সাহিত্যের ঝড়ের পাখি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রয়াণ দিবস। '৯৭ সালের সূচনা পর্বেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। তাঁর সৃষ্ট কথাসাহিত্য কেবলমাত্র বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেই নয় ,গোটা বিশ্বের ভাষা সাহিত্যের এক অন্য সম্পদ। ইলিয়াসের কথাসাহিত্য ঘিরে বহু আলোচনা হয়েছে। হচ্ছে এবং আগামী দিনেও হবে। কিন্তু অনেকেরই জানা নেই, অনেক বাঙালি যুবকের মতোই ,প্রথম যৌবনে ইলিয়াসও কিন্তু কবিতা চর্চা করেছিলেন।

তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে নিয়ে লিরিক বলে যে পত্রিকাটি বেরিয়েছিল, সেখানে তাঁর দুই একটি কবিতা আছে। তেমন একটি কবিতার, একটি লাইন ; 'ক্রেজি কন্ঠে তিমিরবরণ গান ', এই শব্দটি একটা সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল ।ওই পত্রিকাতে ইলিয়াসের লেখা আরো কয়েকটি কবিতা ছিল ।তবে তখন অনেকের ধারণা ছিল, অনবদ্য কথাশিল্পী হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ব্যাপ্তি ,কবিতার জগতে দু-একটা পরীক্ষামূলক চেষ্টা করলেও কাব্যের ভুবনে সেই ব্যাক্তি মানিকের আসেনি। এমনটাই অনেকেই ইলিয়াস সম্বন্ধেও বলেছিলেন।

কিন্তু 'কাক ' নামক একটি পত্রিকায় ইলিয়াসের লেখা তিনটি কবিতা এবং 'তৃণমূল' নামক একটি পত্রিকায় ইলিয়াসের একটি পত্রিকা পাঠের পর, আমাদের কবি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সম্পর্কে সার্বিক ধারণাটা বদলে যায়। কাব্যের ভুবনে ইলিয়াসের যে ব্যাপ্তি এবং গভীরতা ,তা যেন সমুদ্রের মতন অতলান্ত ।কাক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন আবুল হাসান এবং সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকির ।পত্রিকাটি মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে ই প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ হিসেবে পত্রিকায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আটই ফাল্গুন ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ, ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঘিরে হয়তো এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে।

এই পত্রিকায় ইলিয়াসের তিনটি কবিতা জীবনমরণভর , নিবাস এবং না ,এই তিনটি কবিতার মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারা যায়, সমসাময়িকতার মধ্যে দিয়ে, ভবিষ্যতের রূপরেখা দেখতে পাবার কি অসামান্য দক্ষতা ইলিয়াসের মধ্যে ছিল। তৃণমূল পত্রিকাটিতে (আনু মহম্মদ সম্পাদিত, [ চতুর্থ সংখ্যা] , এটি '৯৮ এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়) ' বৃষ্টির পর' , এসব সৃষ্টি ইলিয়াসের জীবনবোধে , মানুষের জীবন যন্ত্রণার ব্যথা কিভাবে মর্মরিত হতো ,তার একটা অনবদ্য স্মৃতির কোলাজ যেন ধ্বনিত হয়েছে , প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

পাক হানাদারদের বিভৎসতার সেই ভয়ংকর কালো স্রোত নেমে আসার একটা পূর্বাভাস সেকালের পূর্ব পাকিস্তানের চারিপাশে ঘন ধোঁয়ার মতো আবর্তিত হচ্ছে। রাজনৈতিক পটভূমিকার উথাল পাতাল কি ধরনের আবহাও নির্মাণ করতে পারে, তা ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা চরম উৎকণ্ঠা, সংশয় ,আবার আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের দোলাচাল।

'জীবনমরণভর 'কবিতার শুরুতেই ইলিয়াস লিখছেন;" আকাশ ভরা জোৎস্না মেমোরিতে মর্মরিত,/ অক্টোবরের হাওয়ায় শিমুল জীবন মরণ কাঁপে।"-- অক্টোবরের হাওয়ায় শিমুলের কাঁপন, এই শব্দ বিন্যাস,বাক্যের বিস্তার, এ কি কেবলই বাংলার মাটিকে কল্পনা করে? বাংলার মাটির শিমুলের বিস্তার ঘটে ফাল্গুনে। অর্থাৎ, ফেব্রুয়ারিতে ।তাহলে কেন কবি অক্টোবরের হাওয়ায় শিমুলের জীবন মরণ কেঁপে ওঠবার এই অনুপ্রাস কবিতার শুরুতেই উৎকীর্ণ করলেন? অক্টোবরের এই ব্যঞ্জনার ভেতর দিয়ে তো সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত বিপ্লবের এক পরিপূর্ণতার প্রতি কবি এখানে তাঁর নিজের প্রত্যয়কে ব্যক্ত করতে চাইছেন। যে প্রত্যয়ের ভেতর দিয়ে কবি মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাইছেন ,সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তানের যে আর্থ-সামাজিক- রাজনৈতিক সংকট, সেই সংকট কিভাবে বাঙালির সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিন্যাস কে ওলট পালট করে দেবার চেষ্টা করছে, যার নিরিখে মনে পড়ে যাচ্ছে সোভিয়েত বিপ্লবের সময়কালের শিমুলের জীবন মরণ কেঁপে ওঠার দৃশ্যপট। আগামী দিনেও যে ঠিক রাশিয়ায় জারতন্ত্রের মরণ কামড়ের মতই পাক হানাদারদের মরণ কামড়ে কেঁপে উঠবে বাঙালির অন্তর্লোক, বিধ্বস্ত হবে, বিপন্ন হবে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ,সেই জায়গাটিকে যেন একটা আগাম সংকেতের মধ্যে দিয়ে কবি আকতারুজ্জামান ইলিয়াস এখানে একটা চরম বার্তার মতো করেই প্রকাশ করতে চাইছেন ।সে প্রকাশের মধ্যে আকাশ ভরা জ্যোৎস্নার স্মৃতি কিভাবে হৃদয় তন্তুকে আকীর্ণ করে রেখেছে, তার স্মৃতি রোমন্থনও কবির মনন লোককে একটা দুঃখ সুখের ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ।

অক্টোবরে যে হাওয়া আসবে সে হাওয়া যে কাঁপিয়ে দেবে জীবনকে। এগিয়ে দেবে জীবনকে মরণের ডংকার মাঝে ।আর সেই ডংকার ভেতর দিয়ে আবার প্রতিধ্বনিত হবে নতুন জীবনে প্রাণ স্পন্দন ।এই অব্যক্ত ধ্বনি- প্রতিধ্বনি কে এভাবে ফুটিয়ে তোলা একজন কবি কেন পরবর্তীকালে কথাসাহিত্যের জগতে বিশেষ মননিবেশ করলেন, কাব্যজগতের আর বিচরণ করলেন না তেমন ভাবে , ইলিয়াস ভক্ত হিসেবে এ বেদনা আমাদের থেকেই যায়।

ইলিয়াস কবিতার ভক্ত ছিলেন। কাব্য সাহিত্যের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোলাগা, ভালোবাসা ছিল। কিন্তু নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্র হিসেবে তিনি কথাসাহিত্যকেই সেরা মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ।তবে নিজের লেখা কবিতা ঘিরে খুব একটা আলোচনা- এসবের মধ্যেই ইলিয়াস কখনো ঢুকতে চাইতেন না ।কারণ, তাঁর নিজের একটা ধারণা ছিল ; তাঁর লেখা কবিতা খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু আমরা যদি তাঁর লেখা সামান্য কয়েকটি কবিতা পাঠ করি এবং হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করি সেই কবিতার মর্ম বস্তুকে,তাহলে বুঝতে পারবো যে,কাব্যের ভুবনেও কথাসাহিত্যকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কারো থেকে কম ছিলেন না। এই 'জীবনমরণভর' কবিতাতেই ইলিয়াস লিখছেন; " লীলার জন্য মিন্টু যেমন গোলাপ এনে দিতো/ আমার কবর উতল হলো অতীত কালের পাপে।"

এই পংক্তিটির মধ্যেও অনেক বলা ,না বলা কথা মর্মরিত হতে আমরা দেখি। 'লীলা ','মিন্টু'-- যে দুটি নাম এখানে ইলিয়াস ব্যবহার করছেন, এ দুটি নাম কি বাস্তব জগতের কোনও নাম ?যেমন তাঁর 'চিলেকোঠার সেপাইয়ে' র কেন্দ্রীয় চরিত্র , যাঁকে তিনি সর্ব অর্থে প্রলেতারিয়েট চরিত্র বলতেন, সেই হাড্ডি খিজির, 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের সেই ' বাঘার মাঝি ,কিংবা ,'মিলির হাতে স্টেনগান' , ছোটগল্পের কোনও চরিত্র, এমন চরিত্রের মত কোনও রক্ত মাংসের চরিত্র এই লীলা, মিন্টু?

নাকি একটা সার্বিক উপক্রম বোঝানোর দ্যোতনায় এখানে ইলিয়াস ব্যবহার করছেন লীলা নামটি ? এখানে কি 'লীলা ',অর্থটি ভবলীলা বোঝাতে ,মানবলীলা বোঝাতে, মানুষের জীবন সংগ্রামের একটা অব্যর্থ টিপ ছাপ আঁকতে ব্যবহার করছেন কবি? আর সেই সঙ্গে ভব নাট্য রঙ্গমঞ্চের একজন কুশীলন হিসেবেই এখানে উঠে আসছে' মিন্টু 'নামক একটি রক্ত মাংসের চরিত্র?

যদি সাধারণ স্বাভাবিক মানবিক প্রেমের দ্যোতনায় আমরা এই পংক্তিটি কে দেখি, তাহলেও দেখা যাবে ,এক মানবের জন্য এক মানবের গোলাপ এনে দেওয়ার চিরন্তন সত্য, অর্থাৎ; প্রেমের চিরন্তন সত্য ,ভালোবাসার চিরন্তন সত্যকে। আবার লীলা শব্দটি যদি এখানে একটা ব্যাপক দার্শনিক উৎকর্ষতার মধ্যে আমরা দেখবার চেষ্টা করি ,তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পাবো ,দার্শনিকতার সমকালীন প্রেক্ষিতের কাছে ,গোলাপ ফুল একজন মানুষের অর্পণ করা ।সেই অর্পণের মধ্যে দিয়েই উঠে আসে সময়ের এক ঘননীল নিশ্চিন্ত পারাবার। অথচ যে পারাবারকে এই কবিতার রচনা সময়কাল জানান দিচ্ছে ,এক আগামীর ভয়াল পূর্বাভাস কে।

তাই যেন কবি এখানে লিখছেন , তাঁর নিজের কবর উতল হওয়ার এক শীতল কালো স্পর্শের কথাকে।যে কালো স্পর্শে অতীতকালের পাপ, এখানে 'পাপ' শব্দটি ভাববাদীদের পাপ পুণ্যের নিরিখে কবি কিন্তু রচনা করছেন না। কবি এখানে পাপ শব্দটি কে নিয়ে আসছেন অতীতের ভুল , যে ভুলের সমাধিতে শুয়ে রয়েছেন এক অতীতের স্রষ্টা সেই নিরিখেই।

কবির এখানে কবর শব্দটি ব্যবহার করবার নিরিখ আমাদের পৌঁছে দেয় মুনীর চৌধুরীর লেখা' কবর' নাটকটিতে ।' ৪৭ এর দেশভাগ উত্তর সময়কালে প্রথম লেখা দুই বঙ্গের রাজনৈতিক নাটক হল এই 'কবর'। যে নাটকের মধ্যে দিয়ে আমরা কাল , অর্থাৎ; অতীত ,সমকাল এবং ভাবীকালের একটা চিহ্ন দেখতে পাই। তাই যেন এখানে নিজের কবরের কল্পিত বোধের মধ্যে দিয়ে ভুলের পথ থেকে উত্তরণের পথে সমাজকে হাঁটতে শেখানোর পাট দিচ্ছে এখানে কবি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।