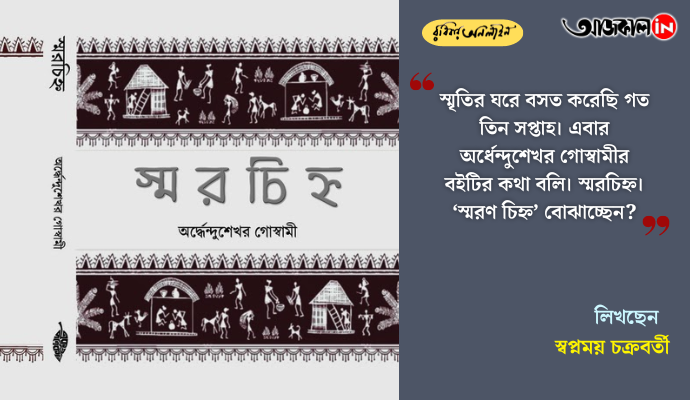

স্মৃতির ঘরে বসত করেছি গত তিন সপ্তাহ। এবার অর্ধেন্দুশেখর গোস্বামীর বইটির কথা বলি। স্মরচিহ্ন। ‘স্মরণ চিহ্ন’ বোঝাচ্ছেন?

মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল বেশ কাঁকুড়ে, এবং জঙ্গল প্রধান, ওখানেই কেঁটেছে ওঁর শৈশব। এরকম জঙ্গুলে গ্রামের অভিজ্ঞতা আমরা অনেকেই পাইনি। আমার তো নিজের শৈশব কেটেছে উত্তর কলকাতার বাগবাজারের মতো কংক্রিট-জঙ্গলে। সত্যিই আমার কাছে এটা অন্য ভূবন। ত্রিসীমানায় বিদ্যুৎ নেই। পাকা রাস্তা বলতে মোরাম ফেলা রাস্তা বোঝায়। কেউ জুতো পায়ে দেয় না। পাঠশালার পড়ুয়াকে কাপড়ের ভিতর সেলেট, বই, খাতা, বসার আসন বেঁধে পাঠশালা যেতে হয়, এর নাম বই-দপ্তর, আর ন্যাকড়ার পুটলিতে মুড়ি। পাঠশালার পণ্ডিতদের নাম ‘পনশয়’। পনশয়রা বিড়ি খাবার জন্য একটা পুরো দেশলাই কাঠিও খরচ করতেন না। ব্লেড দিয়ে চিরে একটা কাঠিকে দু'ভাগ করতেন। কাঠি সাশ্রয় করতেন। বেশিরভাগ মানুষই একটা বিড়ি দু'বার ব্যবহার করতেন। রাত্তিরে শুয়ে থাকলে ইঁদুরেরা এসে জুতো না পরা খরখরে পায়ের মরা চামড়া খেয়ে পরিষ্কার করে দিত। ইঁদুরের গর্ত থেকে বের করা ইঁদুরের ধান বিক্রি করে মেলার জিলিপি। এই অন্য ভুবনের ভিতরে নিয়ে গেছেন গোঁসাই মশাই। বইটির মুখবন্ধ জয়দীপ চক্রবর্তী লিখেছেন ‘‘আমরা যাঁরা গত শতাব্দীর সাত, এমনকি আটের দশকে গ্রাম মফঃস্বলে শৈশব কাটিয়েছি, আজকের এই আমূল পালটে যাওয়া দুনিয়ার প্রতি মুহূর্তে তাদের এক অদ্ভুত টানাপোড়েন। আমরা অনুভব করি ‘হেথায় তুকে মানাইছে না রে, ইক্কেবারে মানাইছে না রে’।’’ সম্প্রতি অর্দ্ধেন্দুশেখর গোস্বামী যেন কোনও ট্যুরিস্ট কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক হয়ে আমাকে ‘স্মরচিহ্ন’ বইটির মাধ্যমে ঘুরিয়ে আনলেন সেই অতীত ভূমি থেকে।

বইটির আয়তন বেশি নয়। তিরিশটি ছোট ছোট আখ্যান গাঁথা হয়েছে। শুরুর লেখাটির শিরোনাম অন্যভুবন, শেষ হল প্রয়াত পিতার স্মৃতিচারণায়।

আশ্চর্য হওয়ার একটা সুখ আছে। যে জীবন পড়েছিল আমার আড়ালে, কিম্বা এখনও আছে, তা জানা মানে তো নিজেকেও জানা।

বাগাল শব্দটির আমি প্রথম শুনি আমার ২১/২২ বছর বয়সে, যখন আমি ভূমি রাজস্ব বিভাগের চাকরি করতে গ্রামাঞ্চলে যাই। গেরস্ত বাড়ির গবাদি পশুগুলোকে মাঠচরাতে নিয়ে যায় ওরা। কবিদের ভাষায় ‘রাখাল ছেলে’। এই বাগালদের দেখেছি, গাছতলায় বসে পায়ের উপর পা রেখে বাঁশি বাজায় না। চুটো খায়, গরু গরম হলে পাল খাওয়াতে নিয়ে যায়। অনেক সচ্ছল পরিবারের ভদ্দরলোকের ছেলেদের শিক্ষাগুরু, এই লেখককে জীবনমুখী শিক্ষা দিয়েছিল বাগাল ছেলেরা। এমন একটি বাগাল শিক্ষাগুরুর নাম বদনা। বদনার সঙ্গ পেতে চাইলে, বদনা বলেছিল, ‘‘এখন যাও। বই দপ্তর নিয়ে ইস্কুল বেরোবে, তারপর ইস্কুল না যেয়ে আমার থানে চলে আইসরে। নইলে মালিক জাইনতে পারবে আর তুমাকে ধরে গিয়ে আসবেক।’’

ভাবলাম ঠিক হত। ইস্কুলে যায় না বলেই বদনার এত বুদ্ধি। বইদপ্তর নিয়ে হাজির হলাম বদনার কাছে। সে আমাকে একটা কাড়ার (মোষের) পিঠে চাপিয়ে দিল। বলল ইয়ার নাম কালী। খুব শান্ত। ছুটবেনি। এই কালি খরখরে জিভ দিয়ে পিঠ চুলকে দেয়। এই কালি আবার চুটাত পায়। মানুষের মতোই চুটার ধোঁয়া টেনে নাক দিয়ে বার করে। গামছায় বাঁধা মুড়ি এক সঙ্গে খেয়েছে বাগাল শুরুর সঙ্গে। গোপনে। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের পরস্পর বন্ধুত্বের বাল্যবয়সে ভেদাভেদ রেখা থাকে না।

বাল্যবন্ধু মানুষ নয়, জীবজন্তুও হয়। এমন এক বন্ধুর নাম কেলো। এই কেলো ছিল ‘বেড়ে’। বেড়ে মানে লেজ কাটা। লেজ কাটা কুকুররা নকি খুব তেজি হয়। বেড়ের মতো এমন অনেক আঞ্চলিক শব্দ পেয়ে যাই। যেমন আগে বলেছি কাড়া, আছ বারি, ছিড়া, পাউস ট্যানকো, কুমা, হামার এমন লাবাত অনেক শব্দ। মুদি দোকানের নাম ভুষিমাল দোকান। দু-তিনটে গ্রামে একটাই ‘ভুষিমাল’ থাকে। গ্রামের মানুষ পারতপক্ষে কিছু কিনতে চাইতো না। বিবর্তনের দীর্ঘকাল পরিক্রমায় ‘শিকারী এবং সংগ্রাহক’ সত্তা যাই করেও যায় না। খুঁজে পেতে আনা শাকপাতা, ছাতু (মাশরুম) গেঁড়ি গুগলি, মাছ, পাখি, আখের গুড়, জমির মাড়ানো তেল, বা এটা দিয়ে, ওটা নিয়ে আসা (বিনিময় প্রথা) দীর্ঘদিন বেঁচে ছিল। কেরোসিন এলে ওটা, কিছুটা মশলা, তেজপাতা সাবান কিনতেই হতো। একটা সময় ছিল (হয়তো আজও রেলগাড়ি অনেকেই দেখেনি) অপু-দুর্গার প্রথম রেলগাড়ি দেখার অপূর্ব বিস্ময় আমরা 'পথের পাঁচালি' ছবিতে দেখেছি। (বিভূতিভূষণের মূল উপন্যাসে ছিল না) রেলগাড়ি তখনকার এক বিস্ময়। লেখকের এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে মারামারির কারণ রেলগাড়ি। ‘‘আমি নতুন সিটি বাজাতে শিখেছি। একটা সিটি দিয়ে বললাম রেলগাড়ির চাকা নাই, শুধু সিটি মারে।’ অমনি প্রতিবাদ করল। গরুর গাড়ির চাকা আছে, সাইকেলের আছে, রেলগাড়ির থাকবে না কেন, না থাকলে চলবে কেমন করে?

আমি বললাম, ঘস্লে ঘস্লে চলবে, মাঠে যেমন মই চলে...’’

এই ভাবে তর্কান্তরে হাতাহাতি, মারামারি।

এমন অনেক রহস্য নিয়ে তর্কাতর্কি ছিল। যেমন বাচ্চারা জন্মের সময় কোন পথে আগে।

প্রথম কমলালেবু দেখা একটা অভিজ্ঞতা। একজন অসুস্থ মানুষ শম্ভুদা। এমন এক আশ্চর্য ফল খেত— যা গ্রামের কারোর বাড়িতে নেই। টাকা দিয়ে কিনতে হয়। সেই শম্ভুদা কিছুকাল পরে মারা যায়।

‘‘কমলালেবু ও মৃত্যু আমার কচি মাথায় একসঙ্গে জুড়ে গেল।’’ উনি লেখেন— ‘‘বছর খানেক পরে আমার বড়দি বাপের বাড়ি এলেন। শহরে বিয়ে হয়েছে। জামাইবাবু বড় চাকুরে। বিকেলবেলায় আশ্চর্য হয় চোখ বড় বড় করে দেখি, দিদি নিজের হাতে খোসা ছাড়িয়ে ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন। আমি মরিয়া হয়ে দিদিকে বলে ফেললাম, ‘‘সোনা কি কালকেই মরে যাবে দিদি?’’ খেজুরের রস এবং আখ মাড়াই করে সেই রসের গুড় বানানোর কাল মানে উৎসবের কাল। রসোৎসব। পাটালি গুড়কে বলা হয়— লবাত। গুড়ের কারিগরের অন্যনাম মহলদার। এই মহলদাররা যে মুসলমান সে কথা জানার কোনও সুযোগ হয়নি। ওদের অতিথি বলেই ভাবা হত। উনি লিখছেন, ‘‘নেড়ে বা মোসলা বিশেষণে ভূষিত করার ব্যুৎপত্তি গ্রামের মানুষজন তখনো অর্জন করতে পারেনি।’’

কেমন টনটন করে ওঠে বুক। প্রথম কলের গান দেখা— সেটাও একটা অভিজ্ঞতা বটে। একটা কালো চাকতির ভিতর থেকে নানা রকমের বাজনা সমেত একটা গান বেরিয়ে আসার বিস্ময় আমরা উপভোগ করিনি সেভাবে, কারণ জ্ঞান হবার পর থেকেই তো দেখেছি একটা কালো রঙের সুইচ টিপে দিলেই কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো কাচের বাল্বে আলো জ্বলে উঠছে, কেরোসিন নেই, দেশলাই জ্বালাতে হচ্ছে না... দেখেছি নলের ভিতর থেকে নিজে নিজেই জল পড়ছে, দেখেছি রাস্তায় পাতা লোহার লাইনে ঘোড়া বা বলদ ছাড়াই গড়গড়িয়ে চলছে ট্রামগাড়ি, ছোট বাক্সর ভিতর থকে যখন মানুষের কথা শুনছি, গান শুনছি, ততটা কী আশ্চর্য হয়েছি, বরং আশ্চর্য হয়েছি যখন প্রথম দেখলাম একটা গাছের ভিতর থেকে ফোঁটা ফোঁটা মিষ্টি শরবত পড়ছে, কিম্বা বড় বড় দূর্বা ঘাসের মাথায় শীষ, তার ভিতরে দুধ জমছে, কলকে ফুলে বোঁটায় এক ফোঁটা মধু। মুড়ি ভাজার কড়াইয়ে চালগুলো থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে সাদা সাদা মুড়ি। অর্ধেন্দুবাবু পরিবারের কথাও বলেছেন মাঝে মাঝেই। ওঁদের সংসারের এক জেঠিমার কথা জানিয়েছেন বেশ কয়েকবার, যাঁকে সবাই ‘ছা’ বলে ডাকত। যিনি একান্নবর্তী পরিবারটিকে সামলাতেন। তাঁর নজর এড়িয়ে শৈশবের নাড়ু চুরি তো একটা অ্যাডভেঞ্জার বটেই। মেয়েমহলের কথাও নকশি কাঁথার মতোই বুনেছেন, মাঝে মাঝে। মেয়েলি রূপচর্চা, পরচর্চা এবং নানা মুদ্রা সহ কোন্দল, বাড়ির গিন্নিদের টাকা জমানো, রাগ এবং গোঁসাঘর গমন। এই গোঁসাঘরে যাওয়ার ব্যাপারটা ইমানুল হকও ওঁর স্মৃতিচারণায় প্রায় একই রকম ভাবে বলেছিলন। আর আমার পিতামহীকেও বলতে শুনতাম, ‘দ্যাশ নাই, বাপের বাড়ি নাই, যামু কই, শত রাগ হইলেও এই খোপের মইধ্যেই ছারপোকের লাহান থাকনা লাগবো।’’ হিমু নামে এক আশ্চর্য চরিত্রের কথা পড়ে আমার কলম ও মন খলবল করে উঠেছিল— ওর মতো চরিত্র নিয়ে একটি গল্প লেখার জন্য। হিমুকে সবাই তার মনের কথা বলে। নিজের পাপের স্বীকারোক্তি করে। হিমু যেন খ্রিস্টানদের সেই ‘কনফেশন বক্স্’। হিমু কারোর গোপন কথা কাউকে বলে না।

সে সময়ের নরসুন্দরদের ছবিও পেলাম। একটি গ্রামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল একটি প্রামাণিক পরিবার। সে সব এখন তছনছ হয়ে গেছে। না, এ জন্য কোন অনুতাপ নেই, উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গেই এসব যুক্ত। তবে এই পিছন পানে তাকানোর অন্তর্লীন আনন্দটা অস্বীকার করি কী করে?

এমন আরও কিছু মানুষ আছে, যাঁরা হারিয়ে গেছে, এধরনের মানুষদের ফিরে আসার সম্ভাবনাও নেই কোনও। সেই সব বাল্য বিধবারা, সিঁদেল চোরেরা, গাধা পোষা ধোপারা যেমন।

প্রভাতকুমার, তারাশংকর প্রমুখদের লেখায়, হাতির সঙ্গে যুক্ত সামন্ত-শ্লাঘা দেখেছি। ঘোড়াও যে হাতির সঙ্গে যুক্ত সামন্ত-শ্লাঘা দেখেছি। ঘোড়াও যে এমন কিছু একটা ছিল, তার একটা অবশেষ নিয়ে একটি আখ্যান নিয়ে আছে শচীনন্দনের ঘোড়া। গরিব হয়ে যাওয়া শচীনন্দনের ঘোড়াটি ওঁর সঙ্গেই সহমরণে গিয়েছিল।

এমন সব স্বপ্নকথা দিয়ে গাঁথা বইখানি। রামচন্দ্র প্রামাণিকের জীবন দর্শন-এর কথা মনে পড়ছিল। অর্দ্ধেন্দুবাবুর গদ্যভঙ্গি বড় মজাদার। বইটি সম্পর্কে দু কথা লিখতে পেরে নিজেরই ভাল লাগছে।

স্মরচিহ্ন

অর্দ্ধেন্দুশেখর গোস্বামী

এক কর্ণিকা প্রকাশনী

২৫০ টাকা