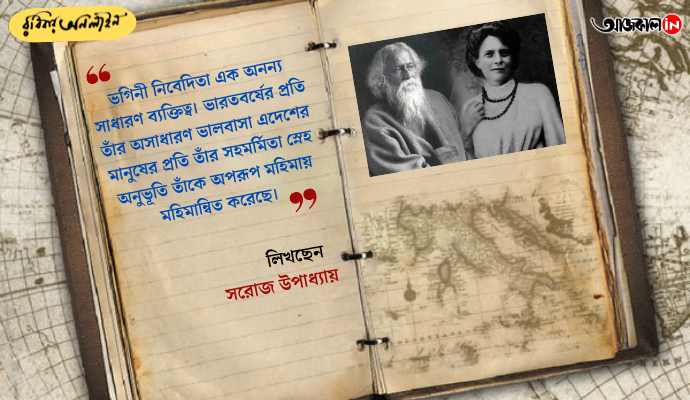

ভগিনী নিবেদিতা এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর অসাধারণ ভালবাসা এদেশের মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা স্নেহ অনুভূতি তাঁকে অপরূপ মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। ভারতের মুক্তিসাধনায় তাঁর আত্মত্যাগ অতুলনীয়। ভারতে তাঁর নবজন্ম। বিবেকানন্দের কাছে তিনি যে আত্মানুসন্ধানের মন্ত্রে তাঁর দীক্ষা তাঁর সাধনা সেই সাধনার পীঠস্থান ভারতবর্ষ। তিনি এদেশের সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের বহু মনীষীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা হৃদ্যতা বহু মাত্রিকরূপ পেয়েছিল। শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক ছিল। এই নিবন্ধে আমরা নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাববিনিময় এবং আন্তরিকতার মাত্রা কত গভীর ছিল তাই নিয়ে আলোকপাত করব।

নিবেদিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁর কাছে তিনি যতটা উপকৃত হয়েছেন সেরকম আর কারও কাছে হননি। নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অনুবাদ করে প্রকাশ করেন যথা ক্ষুধিতপাষাণ, কাবুলিওয়ালা, দেনাপাওনা, ছুটি প্রমুখ। নিবেদিতার প্রতি কবির প্রবল আস্থা ছিল তাঁর অনুরোধে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে স্বামী সদানন্দ(স্বামিজির প্রমুখ শিষ্য)র সঙ্গে কেদারবদ্রী পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেইসময় শিলাইদহে থাকতেন। নিবেদিতা সেখানে বার-কয়েক গিয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে জগদীশচন্দ্রবসু -এর সঙ্গে শিলাইদহে গিয়েছিলেন। এই গ্রামে থেকে তিনি নিদারুণ আনন্দ অনুভব করেন। গ্রামের মানুষের সরলতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাদের তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলত অকপটভাবে যেন তিনি তাদের কত আপনার জন। রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধনে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন চাষিরা ব্যস্থ হয়ে নিবেদিতাকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। দিনের পর দিন নিবেদিতা যেন আমাকে চিনতে পারেন না। অর্থ্যাৎ তিনি চাষিদের একান্ত আপনার জন হয়ে উঠেছিলেন।

এই শিলাইদহের রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার আন্তরিকতা প্রত্যক্ষ করলেন তিনি লিখেছেন বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালোবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই — তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ঐরূপ কোনও - একটা সমষ্টিগত সত্ত্বাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে যে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি তাহার কারণ আছে। আমরা এইরূপ বৃহৎ ব্যাপক সত্ত্বাকে কেবলমাত্র মন দিয়াই দেখিতে চাই, চোখ দিয়া দেখি না। যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি, তিনি লোক সাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমান রমণীকে যে রূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে — কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ তথা অন্যান্য ব্রাক্ষ্মসমাজের ব্যক্তিদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এবং স্বামীজীর মধ্যে নিবিড় যোগসাধনের উদ্দেশ্যে বাগবাজারে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে নিবেদিতা একটি চা- চক্রের আয়োজন করেন। কিন্তু নিবেদিতা যে আশা নিয়ে এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা খুব একটা সফল হয়নি। এই সভায় স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও জগদীশচন্দ্র বসুও উপস্থিত ছিলেন। এদেশে আসার পরে নিবেদিতা দেশের বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন একদিন তিনি ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে মহর্ষিকে প্রণাম করে আলাপ করেন। মহর্ষি বিবেকানন্দকে দেখবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

বিবেকানন্দ একদিন নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকোতে গিয়েছিলেন। পরিবারবর্গের অনেকেই সেদিন স্বামীজিকে সাদর অভ্যর্থনা করেন ও মহর্ষির সঙ্গে স্বামীজীর বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হয়েছিল। কবি নিজে জানিয়েছেন ভগিনি নিবেদিতার সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হয় তখন তিনি এদেশে অল্পদিন হল এসেছেন। “আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনরি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজি এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনও একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশি শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।

মোটের উপর তাঁহার সেই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসংগত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় তো জানি না। কোনও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা তো সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটারকমে কাজ চালাই। তাহাতে অন্ধকারে ঢেলা মারা হয় — তাহাতে অনেক ঢেলা অপব্যয় হয় এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মতো চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতরো পাইকারিভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।

যদিচ আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা বেশ আপনার নিজের প্রণালীমতোই কাজ করিবেন, আমি কোনওপ্রকার ফরমাশ করিতে চাই না। বোধ করি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন না, আমার এ কাজ নহে। বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন — সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনরির মতো মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোনও একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।“

১৮৯৮ সালে ২৮ শে জানুয়ারি ভারতবর্ষে নিবেদিতা দখিনা বাতাসের মতোই ভারতে এলেন স্বামীজীর ডাকে। এসেই প্রথম থেকে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ঘটাচ্ছিলেন নিজের মতো করে। রবীন্দ্রনাথ এই সময় ছোটো মেয়ে মীরার শিক্ষয়িত্রী রূপে নিবেদিতাকে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূচনা হল তখন থেকেই। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তেমন সংযোগ থাকে না নিবেদিতার। নিবেদিতা ভারতবর্ষের মধ্যেই খুঁজতে থাকেন বিবেকানন্দের সত্ত্বা। যার জন্য দেশের শিকড় ছিঁড়ে চলে এসেছিলেন একদিন। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে বিপ্লবী বিবেকানন্দের খোঁজ পেয়েছিলেন নিবেদিতা। রাজনীতি সচেতন নিবেদিতা গোপনে শুরু করলেন দেশের কাজ। ভারতের বিপ্লবীসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ তৈরি হল তাঁর। এই সময় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় কাকুজো ওকাকুরার। ওকাকুরা এশিয়াকে সঙ্গবদ্ধ ও শক্তিশালী করে পাশ্চাত্যের থেকে সম্মান পেতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই ওকাকুরার মতো অখণ্ড এশিয়ার স্বপ্ন দেখতেন। এই জায়গা থেকে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক বিনিময় সম্ভব হয়েছিল। নিবেদিতা ও অরবিন্দের যোগাযোগ নিবেদিতার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। নিবেদিতার লেখা ‘Kali the Mother’ বইটির মৃত্যুদর্শন একসময় বিপ্লবীদের প্রেরণা ছিল। নিবেদিতার বিপ্লবী সত্ত্বার অকাট্য প্রমাণ না থাকলেও সেই সময় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে স্বদেশীদের নেত্রী মনে করতেন। গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য তিনি ছদ্মবেশের পরিকল্পনাও করেছিলেন। বিপ্লবের ক্ষেত্রে তাঁর মন্ত্রগুপ্তি ছিল দেখার মতো। বৈপ্লবিক মন্তব্য প্রকাশের জন্য গোপন প্রেসের প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন বিপ্লবীদের।

রাজদ্রোহের অভিযোগে যখন বালগঙ্গাধর তিলককে কারারুদ্ধ করা হয়, তখন সারা দেশের ক্ষোভের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মোকদ্দমা পরিচালনার অর্থ সংগ্রহ করেন। টাউন হলে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় ‘কন্ঠরোধ’ নামের প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পাঠ শুনে নিবেদিতা বুঝেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ শুধুই ড্রয়িংরুম বিলাসী কবি নন। দশের, দেশের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগ। দেশকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার বন্ধুত্ব এক অন্য মাত্রা পেল। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার চরিত্রটিকে অমরতা দিলেন ‘গোরা’ উপন্যাসের গোরা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। গোরা চরিত্রের জটিল দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাতের মধ্যে নিবেদিতা চরিত্রের চকিতদর্শন পাওয়া যায়। নিবেদিতাও রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখার ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।