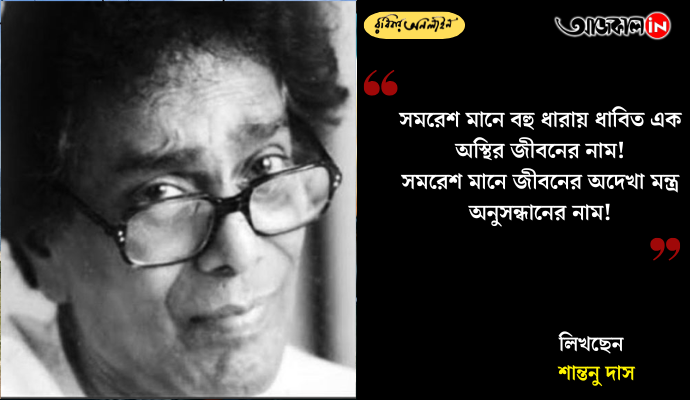

সমরেশ মানে বহু ধারায় ধাবিত এক অস্থির জীবনের নাম!

সমরেশ মানে জীবনের অদেখা মন্ত্র অনুসন্ধানের নাম!

বিবিধ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সাহিত্য, কলা আর শিল্পের জন্য নিবেদিত যে-প্রাণ, তার নাম— সমরেশ।

‘তড়বড়ি’ থেকে দুর্দান্ত বালক 'তরবরি' হয়ে ওঠার গল্প যে-জীবন, সে এক অতৃপ্ত, অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপ! এক জীবনে হয়ে উঠেছিলেন সাহিত্যশায়ক, সৃষ্টিশীলতার বিশ্বে এক নি:সপত্ন মহীরূহ, যার শালপ্রাংশু ছায়া ছড়িয়ে পড়েছিল জীবন পদাতিকের ব্যাকুল বিচরণে!

জন্ম ১১ ডিসেম্বর ১৯২৪ ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জে, গ্রাম রাজনগর। জন্মের সময় এক মাসিমার দেওয়া 'তড়বড়ি' নাম বাস্তবেই ফলে গিয়েছিল সমরেশ বসুর জীবনে। জঙ্ঘমতা, চিরচলিষ্ণুতা তাঁর জীবনের যেন প্রকৃত আখ্যান হয়ে উঠেছিল। তাঁর গল্প, উপন্যাস শুধুমাত্র সাহিত্যশৈলী প্রদর্শনের মাধ্যম মাত্র ছিল না, ছিল জীবনের বিজন-গান, আকাশের শামিয়ানায় দেখা ‘বিভুই’য়ের চালচিত্র। অজানা-অচেনা আততায়ীর মতো যে-সংকট ওত পেতে থাকে, তারই উন্মোচন। সেটুকুই শুধুমাত্র নয়, যেন আরও আরও কোনও বিপুল আয়োজন, যা থেকে যায় অব্যাখ্যেয়। এদেশের মানুষের বঞ্চনা, ব্যর্থতা, বিবিধ সংকটগুলি অনায়াসেই ধরা দিত তাঁর প্রখর সংবেদনশীল মানসে। এভাবেই তাঁর চিন্তন, অনুভূতি আর অভিব্যক্তি মিলেমিশে হয়ে উঠল সমরেশ-সম্ভব সব রচনা। তাঁর প্রতিটি আখরই প্রজ্জ্বল হয়ে উঠল জায়মান জীবনের প্রত্যক্ষতায়।

বাবা মহিনীমোহন ঢাকা শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠের ছোট্ট একটি এলাকা এক্রামপুরের বাসিন্দা; রূপলাল দাস এস্টেটের রেকর্ড-কিপার। তিনি ভালোবাসেন ছবি আঁকতে। কাগজের মণ্ড দিয়ে মূর্তি গড়তে। ভাই-বোনেদের মধ্যে একটু অন্যরকম সমরেশ। বই পড়ায় তাঁর মন নেই। সিলেবাসের শিক্ষা ফেলে বাইরের মাঠঘাটের জীবন তাঁকে টানে বেশি। কালকূটের ভাষায়— সুরথের কাছে স্কুল ছিল জেলখানা আর লেখাপড়া বাঘ। সে ছিল ঘর-বিবাগী ভ্রাম্যমাণ বাউল বালক।

স্কুলের পরীক্ষায় ফেল, কিন্তু জীবনের পাঠশালায়? উত্তর করা বাহুল্যমাত্র। কারণ, অ্যাকশন স্পিক্স লাউডার দ্যান ওয়ার্ডস। গুনগুন করে যে গাইতেন—

"শুনিয়া বাঁশিরো তান

মন করে আনচান

গৃহকার্য রয়না আমার স্মৃতিতে"

কিছু মানুষ তো সিলেবাসের জন্য তৈরি হন না, তাঁদের জন্যই বরং গোটা একটা সিলেবাস নির্মাণ হয়। তেমনই মানুষ সমরেশ বসু।

তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরবর্তীতে আত্মীয় দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 'সুরথ' নামের ইতি ঘটিয়ে 'সমরেশ' নামটি দেন। সমরেশও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন। ভাগ্যিস! সমরেশ বললেই ভেসে ওঠে বড় বড় চুলের আলো-আঁধারের রৈখিক সম্পাতে উদ্ভাসিত এক উজ্জ্বল মুখ! এই বন্ধুরই বড় বোন, সমরেশের থেকে বয়সে বড় গৌরীকেই ১৮ বছর বয়সে বিবাহ করেন লেখক। এই অসমবয়সি পরিণয় দুই পরিবারই মেনে নিল না। ফলত, পরিবার থেকে দূরে চলে যেতে হল, কিন্তু সাহিত্য থেকে নয়। শুরু হল নতুন জীবন সংগ্রাম। বাস্তবের মাটিতে আছাড় খেতে খেতে সমাজ-কাঠামোটি হয়ে উঠল তাঁর জীবনবীক্ষার প্রকৃত পাঠশালা। স্ট্রাগল কারে কয়! ফেরি করতে শুরু করলেন সবজি, মুরগির ডিম। ঠিকমতো খাওয়াও জোটে না। দিন কাটে অভুক্ত, রাত বিনিদ্র। যোগ দিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে, যে-দল থেকেও যথেষ্ট অবিচার পেয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে তিনি। ঘোর কেটেছিল একসময়। কারাবাসও করতে হয়েছিল তাঁকে রাজনৈতিক কারণে। প্রথমদিকে পার্টির পোস্টার লিখে পেতেন চাল আর আটা। চরম দারিদ্র্য, কিন্তু লেখা থামেনি, বরং খিদের পেট তাঁর মনের আগুন জ্বেলেছিল দ্বিগুণ। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে ট্রেজারারের কাজ পেলেন। পাশাপাশি বারাকপুরে জুট ফ্রন্টে পার্টির ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করতেন। এই সময় সুযোগ পেলেন নিম্ন আয়ের শ্রমিকশ্রেণিকে খুব কাছ থেকে দেখার। মানুষ আর জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টি ছিল সর্বদা সজাগ। নিজে চোখে দেখা ঘাম-রক্তের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ রসদ সরবরাহ করেছিল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে। এই সময়কে বলা যায় সমরেশ বসুর ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠার গঠন পর্ব। তাঁর হাত থেকেই জন্ম পেতে শুরু করে একের পর এক রিয়ালিস্টিক উপন্যাসগুলি। শুধুমাত্র উপন্যাস বা ছোটগল্প নয়, পত্রিকা আর তার সম্পাদনা নিয়েও অনির্বচনীয় আবেগ ছিল তাঁর। হাতে লেখা পত্রিকা 'বাণী' নিয়ে তাঁর পাগলামির শেষ ছিল না। সমরেশ বসুকে সর্বগুণসম্পন্ন একজন কলাপ্রেমী বলা যায়। তিনি শুধুমাত্র গল্প, উপন্যাস লিখেছেন তা নয়, নাটক লেখা, নাটকে অভিনয় করা, সিনে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা— এসবেতেই ছিল তাঁর অনায়াস চলাচল। ‘পাঞ্চজন্য’ নামে একটি নাটকের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি, অভিনয় করেন ধনঞ্জয় বৈরাগীর ‘রুপালি চাঁদ’ নাটকে। এছাড়াও তার সদাভ্রমণিক জাগুরুক মেজাজটিও বার বার টেনে নিয়ে গেছে নগর জীবনের প্রতিবাত পাড়ে, যেখানে থেকে তুলে এনেছেন প্রান্তিক জনপদের অন্তজ জীবনের বাস্তব চিত্রাবলি। 'দুই অরণ্য' তারই ফসল, শ্রীনগরে অবস্থানকালে লেখেন 'পাহাড়ি ঢল'।

গড় মানুষের চরিত্রেই রয়েছে থিতু হওয়ার জাঢ্য ধর্ম। অস্থির জীবনের অনিশ্চয়তা, বিবিধ পথে বিচরণের ঝুঁকি, অপরিচয়ের বাঁধনহারা মুক্তি খুব কম মানুষই অবলম্বন করে। যারা করে, তারাই ব্যতিক্রমী। এরাই ভূয়োদর্শনের দলিল রেখে যায় ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য। যে-কোনও প্রজন্মের জন্য সমরেশ বসু পাঠ শুধুমাত্র আত্মনন্দনের ঠিকানা নয়, এতে রয়েছে অনুসন্ধিৎসা আর অভিজ্ঞতার সেই আলো, যা শতসহস্র মুদ্রায়ও মেলে না। জীবন বাজি রেখে কিছু মানুষ পৃথিবীতে রেখে যায় প্রগতির শাশ্বত আখর! এই ব্যতিক্রমী সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবনও সমানভাবে আকর্ষণের বিষয় ছিল পাঠকমহলে। শুধু পাঠক কেন, জীবনের আধেয় উপাদান তার সৃষ্টির দেহ-গেহ সারাৎসরেও ছিল বিদ্যমান। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পেলে সেই স্বাধীনতাকে ‘ঝুটা’ বলে দল তাদের প্রোগ্রাম এবং পদাধিকারীদের বদল ঘটালে, সমরেশের সঙ্গে পার্টির দূরত্ব বাড়তে থাকল। পার্টির চরমপন্থা কখনওই মরমি লেখক সমরেশের পথ হতে পারে না। স্ত্রী গৌরীদেবীর সঙ্গেও মতবিরোধ হয়। ফলে, বাইরের সংঘাতের ঢেউ আছড়ে পড়ে ব্যক্তি পরিবার জীবনেও। ১৯৪৯-এ শেষপর্যন্ত জেলও হল তাঁর। ‘উত্তরঙ্গ’ উপন্যাসটি জেলে বসে লিখতে থাকেন। লেখেন নাটক ‘লেবার অফিসার’। ১৯৫১-তে জেলমুক্তি। তারপর পরপর লিখে চলেন গল্প, প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায়। 'নয়নপুরের মাটি', 'বিটি রোডের ধারে', 'ভোট দর্পণ', 'শ্রীমতী ক্যাফে'; গল্প সমগ্র 'মরশুমের একদিন', 'অকালবৃষ্টি'র মতো গল্প সংগ্রহ। 'ভোট দর্পণ' রচনায় প্রথম ব্যবহার করেন কালকূট ছদ্মনামটি। ১৯৫৪ সালে এই কালকূট ছদ্মনামেই তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'দেশ' পত্রিকার ২৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে।

যখন কোনও লেখকের সৃষ্টিবিশ্ব এত মহাকায় হয়, তখন সেই লেখককে ধারাবাহিকভাবে পড়ে ফেলা খুব সহজসাধ্য কাজ থাকে না। ১০৮টি উপন্যাস, ২০০টিরও বেশি ছোটগল্পের স্রষ্টা সমরেশ বসুর এই ভূয়িষ্ঠ সৃষ্টিসম্ভারে কতই-না তাঁর বিষয় বৈচিত্র্য! চরিত্র-বিহার— প্রকৃত অর্থেই শত পুষ্পে বিকশিত তার শিল্প-উদ্যান। 'কালকূট' এবং 'ভ্রমর'— এই দুই ছদ্মনামেও নানা প্রকার লেখা উঠে এসেছে তাঁর কলমে। 'প্রবাহ' পত্রিকায় কালকূট নাম ব্যবহার করেন মূলত নিজের পরিচয় আড়াল করার উদ্দেশ্যেই। কারণ, 'ভোট দর্পণ'-এর বিষয় হল— চটকল এলাকায় সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঘটানো বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা। 'কালকূট' কেন? সমরেশ বসু নিজেই 'গাহে অচিন পাখি'তে তত্ত্ব দিয়েছেন— বুক ভরে আছে গরলে, আপনাকে খুঁজে ফেরা আসলে সে তো হা অমৃত হা অমৃত!

'কালকূট' রচনায় তিনি নিজেকেই ভিন্ন রূপে অনুসন্ধান করতে চান। এ তাঁর শুধু সুদূর নিরীক্ষার দীর্ঘকালীন এক অনির্বচনীয় সৃজনসত্তা! জ্ঞান, মানুষের বহুরূপ, সাধন-ভজনের গূঢ় রহস্যের সারাৎসার এই সকল রচনায়! বলা যায়, একই সন্দর্ভে জীব ও শিবের বয়ান। সেই হৃদিকুম্ভে অবগাহনের স্বনির্মিত কুলুপ ছিদ্রান্বেষণ। অনেকে বলেছেন, সমরেশ বসু হলেন অভিজ্ঞতানির্ভর একজন লেখক। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা দিয়েই যদি শিল্পকলা হত— তাহলে বীভৎস অভিজ্ঞতার সাক্ষী শ্মশানবাসীরাও সমরেশ বসু হতেন। একজন সমরেশ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হতে হলে একটা চোখ লাগে; দরকার দর্শন ও কলা প্রজ্ঞা, প্রয়োজন তুখোড় 'ইমাজিনেশন'। 'উত্তরঙ্গ' থেকে 'দেখি নাই ফিরে'— এই বিপুল সৃষ্টি ভাণ্ডার বস্তুতপক্ষে প্রথার মধ্যে থেকেও প্রথা ভেঙে এক স্বতন্ত্র শৈলীতে অভিযোজিত হওয়ার রসায়ন; মহৎ সাহিত্যের যে-মহতী গুণ হল মনুষ্যত্বের অনাহত স্বরের অনুরণন — তা সর্বদাই তাঁর সৃষ্টিতে জায়মান।