সৈয়দ মুজতবা আলি বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী গদ্যকার। বহুভাষাবিদ, পণ্ডিত ও পরিব্রাজক মুজতবা জনপ্রিয় উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি ও স্মৃতিকথার রচয়িতা হলেও পাঠকদের কাছে মূলত গদ্যকার, মুখ্যত প্রাবন্ধিক। অথচ তাঁর বৈদগ্ধ্য-বিভাসিত, পরিহাস-উজ্জ্বল গদ্য এমনই আকর্ষণীয় যে সেই কিংবদন্তি গদ্যের নিচে প্রায়শ চাপা পড়েন প্রাবন্ধিক মুজতবা। স্বস্তির কথা সেই গদ্যের সূত্রে প্রাবন্ধিক মুজতবাকে মূল্যায়নে উদ্যত হয়েছে মুজতবা চর্চা। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লেখিকা ব্রতী গায়েন বেছে নিয়েছেন শৈলী বিশ্লেষণের পথটি। কেতাবি ভাষায় শৈলীবিচারের সংজ্ঞা যাই হোক না কেন, আদতে তা সাহিত্যপাঠের ভাষানির্ভর পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়। শৈলীবিচারে কোনও লেখকের ভাষাপ্রয়োগের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো চিহ্নিত করা হয় এবং সেই প্রয়োগগুলোর মধ্যে দিয়ে কীভাবে সেই লেখকের বিশেষ প্রবণতার প্রকাশ ঘটে তারই খোঁজ চলে। মুজতবার মতো প্রাবন্ধিক যাঁর গদ্য গভীরভাবে ব্যক্তিত্বচিহ্নিত, সেই গদ্যের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতার প্রতিফলন নিশ্চিতভাবে ঘটে। উল্টো পথে শৈলীর চিহ্নগুলো মারফৎ লেখকের প্রবণতা, তাঁর মেজাজ-মর্জির কাছাকাছি পৌঁছানোই শৈলী বিশ্লেষণের লক্ষ্য। আলোচ্য গ্রন্থটিও সেই পথে এগিয়েছে।

লেখিকা তাঁর আলোচনাকে চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। অধ্যায়গুলোর শিরোনাম ‘শব্দ’, ‘বাক্য’, ‘যুক্তিতর্ক’ এবং ‘গল্প’। বোঝাই যায় শব্দ ও বাক্যের স্তরে প্রাবন্ধিক মুজতবার ভাষার যে বৈশিষ্ট্য, প্রথম দুটি অধ্যায়ে তারই বিশ্লেষণ চলে । কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে, এখানে ‘ধ্বনি’ শীর্ষক একটি অধ্যায় কেন সংযোজিত হল না। লেখিকা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ধ্বনির ভূমিকা ততটা নয়, যতটা শব্দ বা বাক্যের। কিন্তু প্রবন্ধগুলোর ব্যক্তিগত সুর এবং ব্যক্তি-মুজতবার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতির সূত্রে মনে হয় ধ্বনির বিশ্লেষণ আমাদের কোনও নতুন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান দিলেও দিতে পারত। যাইহোক প্রথম অধ্যায় ‘শব্দ’ এই গ্রন্থের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুজতবার পাণ্ডিত্য, বাগ্বৈদগ্ধ্য ও রঙ্গনৈপুণ্যের প্রতিফলন ঘটে তাঁর শব্দপ্রয়োগের মধ্যে। লেখিকা যত্নের সঙ্গে মুজতবার প্রবন্ধাবলি বিশ্লেষণ করে তাঁর শব্দপ্রয়োগের তিনটি প্রযুক্তি—নতুন শব্দের নির্মাণ, শব্দের নির্বাচন ও শব্দের উপস্থাপনকে দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। নানাজাতের শব্দকে ইচ্ছেমতো জুড়ে-ভেঙে, বাঁকিয়ে-চুরিয়ে যে অপ্রত্যাশিত ইন্দ্রজাল রচনা করেন মুজতবা, তার চিত্তচমৎকারী কৃৎকৌশলের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। ‘বাক্য’ শীর্ষক অধ্যায়ে অবশ্য শুধু বাক্যের আলোচনা নেই, যাকে আমরা ডিসকোর্স বলি কিছুটা তার আলোচনাও রয়েছে। বিভিন্ন জাতের বাক্য, বাক্যের দৈর্ঘ্য, ছোটো-ছোটো বাক্য জুড়ে দীর্ঘ বাক্য তৈরির প্রবণতা কীভাবে মুজতবার গদ্যকে বিশিষ্ট করে তোলে, তা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই কাজে কয়েকটি ক্ষেত্রে বাক্যের পদগুচ্ছ সংগঠনকে (phrase structure) ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছে। যদিও তা আলোচনায় কোনও নতুন তাৎপর্য যোগ করেনি বলেই মনে হয়। বরং এই অধ্যায়ে বাক্যের তুলনায় ভাষার বৃহত্তর একক, অর্থাৎ ডিসকোর্সের স্তরে আলোচিত উপমা, প্রবাদ, বিরামচিহ্নের ব্যবহার, ভাষার অলংকরণ, চলিত কোডের প্রতি পক্ষপাত প্রভৃতি বিষয়গুলোকে তাৎপর্যপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়েছে। কারণ মুজতবার গদ্যে যে ব্যক্তিগত, আন্তরিক ও সংলাপধর্মী সুরটিকে খুঁজে পাই আমরা, তার নির্মাণে এই উপাদানগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যত সংস্করণে এই বিষয়গুলোর বিস্তৃত আলোচনাসহ একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় তৈরি হতে পারে।

‘যুক্তিতর্ক’ নামক অধ্যায়ে মুজতবার প্রবন্ধের সংগঠনকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রচেষ্টাটি গুরত্বপূর্ণ। এখানে প্রবন্ধের সংগঠনকে পাঁচটি উপাদানে ভাগ করা হয়েছে—শিরোনাম, সূচনা বাক্য, পক্ষ-প্রতিপক্ষ (অর্থাৎ যুক্তি-প্রতিযুক্তি), সিদ্ধান্ত বা সারাংশ এবং আয়তন। একটি উপাদান—সূচনা বাক্য সম্পর্কে একটু কথা বলা যাক। সূচনা বাক্য যে-কোনও প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ। লেখিকা মুজতবার প্রবন্ধে আট রকমের সূচনা বাক্যের দৃষ্টান্তসহ বর্গীকরণ করেছেন। একজন প্রাবন্ধিক তাঁর প্রবন্ধকে কীভাবে শুরু করছেন তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। জানতে ইচ্ছে হয়, এই আট জাতের সূচনাবাক্যের প্রত্যেকটি দিয়ে কত সংখ্যক প্রবন্ধের সূচনা হয়েছে। অথবা কোন ধরণের প্রবন্ধ কোন জাতের সূচনা বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছে। অর্থাৎ এই জাতীয় কোনও প্যাটার্ন আদৌ দেখা যায় কিনা। মুজতবা চর্চা এরকম বেশকিছু কৌতূহলের জন্ম দেয়। তবে এই গ্রন্থের সবচেয়ে ভাবনা-উদ্রেককারী অংশ শেষ অধ্যায় ‘গল্প’। এমনিতে আখ্যান আর প্রবন্ধের মিল পাওয়া ভার, কিন্তু অনেক প্রবন্ধ রয়েছে যাতে আখ্যানের ধর্ম বিগর্ভিত। মুজতবার প্রবন্ধে এই আখ্যানধর্মিতা স্পষ্ট। ক্ষেত্রবিশেষে এতটাই প্রকট যে প্রবন্ধগুলো রম্যরচনার লক্ষনাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কীভাবে আখ্যান প্রবিষ্ট হয় প্রবন্ধের শরীরে এই অধ্যায়ে তারই বিস্তৃত আলোচনা করেন ব্রতী। এই আলোচনায় কথক (narrator) এবং অভিকেন্দ্রীকরণের (focalization) মতো আখ্যানতত্ত্বের প্রযুক্তিরও সাহায্য নেন। আখ্যানে যে গল্প বলে সে কথক আর যে দেখে সে অভিকেন্দ্রীকারক। আখ্যানে এই দুটো লোক এক হতে পারে আবার আলাদাও হতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধে দুটো লোক সবসময় অভিন্ন। আখ্যানের এই ধারণাকে প্রয়োগ করে প্রবন্ধ, বিশেষত ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পাঠ ভিন্ন মাত্রা পেতে পারে। এই অধ্যায় সেই সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দেয়।

মুজতবা চর্চা-র ভাষা ঝরঝরে, দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর। মুদ্রণপ্রমাদ তেমন নেই। তবে লেখার ভিতর লেখক ও গ্রন্থের প্রকাশকাল সম্পর্কিত যে উল্লেখ রয়েছে তা কয়েকটি ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জিতে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে মেলে না। ফলে উৎস সন্ধানে সমস্যা হয়। শৈলীতত্ত্বের আলোয় সৈয়দ মুজতবা আলির প্রবন্ধের পর্যালোচনা এর আগে খুব বেশি হয়নি। সেই দিক থেকে এই গ্রন্থটি যেমন প্রাবন্ধিক মুজতবাকে নতুন করে পড়ার চেষ্টা করে, তেমনই প্রবন্ধের শৈলী সম্পর্কে নতুন ভাবনার ইন্ধন যোগায়।

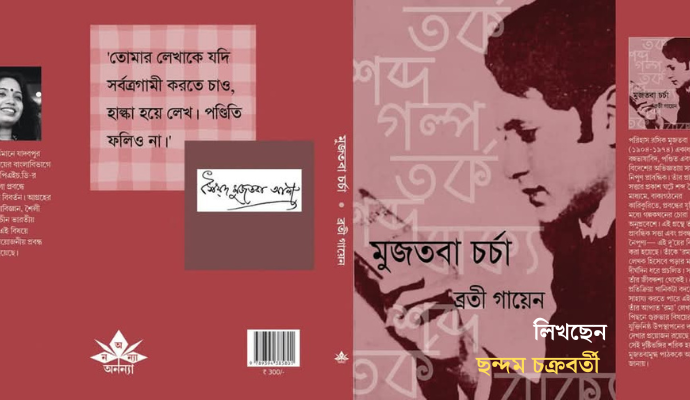

মুজতবা চর্চা

ব্রতী গায়েন

অনন্যা প্রকাশনী

বিনিময়মূল্য ৩০০ টাকা