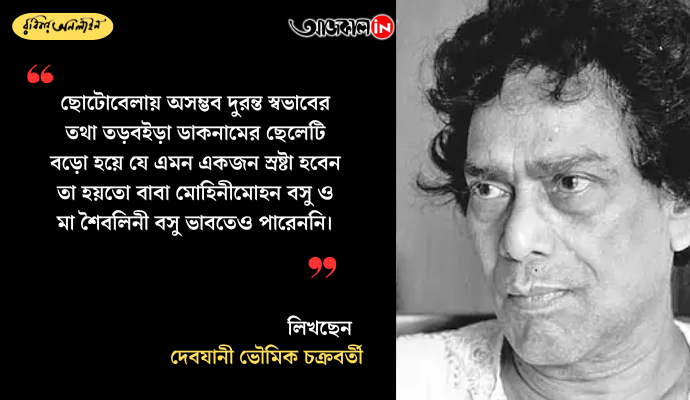

ছোটোবেলায় অসম্ভব দুরন্ত স্বভাবের তথা তড়বইড়া ডাকনামের ছেলেটি বড়ো হয়ে যে এমন একজন স্রষ্টা হবেন তা হয়তো বাবা মোহিনীমোহন বসু ও মা শৈবলিনী বসু ভাবতেও পারেননি। নিখুঁত সমাজদর্শন দক্ষতায় তিনি তাঁর লেখায় নিবিড়ভাবে তুলে এনেছেন সমাজের বিভিন্ন মানুষ ও তাঁদের জীবনচর্যার ছবি৷ প্রকৃত অর্থেই তিনি একজন নিপুণ পর্যবেক্ষক৷ তাই তো ছেঁড়াখোঁড়া বাস্তব তাঁর লেখায় প্রাণ পেয়েছে৷ তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ও তাঁদের আচরণ সে জন্যই পাঠকের মনে স্থান করে নিয়েছে বারেবারে৷ তাঁর রচিত বইগুলি পাঠের আগে তাঁর জীবনটিকে পাঠ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। সাহিত্যের কাজে নিজের জীবনকে পূর্ণ মাত্রায় দিয়েছিলেন বলেই কাহিনি সৃষ্টির আগে সেইসব স্থানে গিয়ে পড়ে থেকেছেন দিনের পর দিন। মিশেছেন মানুষের সঙ্গে, নিজেকে মিশিয়েছেন বিশ্বাসযোগ্যভাবে। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' লেখার আগে সাইকেল নিয়ে মেলার সাঙ্ঘাতিক ভিড় ঠেলে ঘুরে ঘুরে তিনি যেভাবে মানুষের অন্দরের কথা জেনেছিলেন, সেই পরিশ্রমটি একজন লেখক হিসেবে তাঁর সততা প্রমাণ করে। এ জাতীয় সততার ছাপ তাঁর প্রতিটি লেখায়।

সমরেশ বসু মূলত গদ্যশিল্পী৷ কথাসাহিত্যে তাঁর অবাধ গতিবিধি৷ একভাবে তিনি লিখে গেছেন উপন্যাসসমূহ আবার অসংখ্য ছোটোগল্প৷ জীবিতকালে তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি৷ গল্পের সংখ্যা প্রায় এক হাজার৷ প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্পটির নাম হল 'আদাব'৷ গল্পটি ১৯৪৬ সালে পরিচয় পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল৷ গল্পটি তাঁর মাত্র ২২ বছর বয়সে লেখা। আজ পর্যন্ত সর্বাধিক চর্চিত ছোটোগল্প এটি। দাঙ্গা বিধ্বস্ত সমাজের পটভূমিতে লেখা এটি। যখন ধর্মকে ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে একটি অশান্তি দানা বাঁধছে, ঠিক সেই সময়ের কাহিনি। আদাব-এ এক মুসলিম মাঝি ও সুতোকলের এক হিন্দু মজুরের ইংরেজ পুলিশের হাত থেকে বাঁচার মরিয়া প্রয়াসটি পাঠককে সংবেদনশীল করে তোলে। জাত্যাভিমানের চেয়ে জীবন বড়ো—সেটাই প্রমাণিত হয় যখন দুই বাঁচতে চাওয়া ভিন্নধর্মী শ্রমজীবী, অন্ধকার গলিতে ডাস্টবিনের পাশে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় পরস্পরকে আবিষ্কার করেন এবং পরস্পর আন্তরিক আলাপ করেন। পরের দিন ঈদ তাই ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর জন্য কেনা ঈদের পোশাক নিয়ে মাঝি রাতের অন্ধকারে বুড়িগঙ্গা সাঁতরে পার হওয়ার উদ্যোগ নেন। তাঁরা পরস্পরকে আদাব জানান। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। পুলিশের গুলিতে তাঁর শেষ হয়ে যাওয়া ও স্ত্রী-সন্তানদের কাছে পৌঁছতে না পারার আকুতি শুনে সুতোকলের মজুরটি বিহ্বল হয়ে পড়েন। এখানেই বোধ হয় মনুষ্যত্ব তথা বিবেকবোধের কাছে সাম্প্রদায়িকতা হার মানে। দেখার চোখটি স্বচ্ছ ছিল বলেই এভাবে দাঙ্গাকালীন কাহিনির মধ্যে মানবমনের গভীর অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পেরেছেন সমরেশ।

রাজনৈতিকভাবে তিনি একসময় মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন৷ তাঁর সে সময়কার কিছু ছোটগল্পে তীব্র শ্রেণিচেতনা তথা শ্রেণিসংগ্রামের শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে৷ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়--- জলসা, প্রতিরোধ ইত্যাদি গল্প৷ সমাজের প্রতি প্রবলভাবে দায়বদ্ধ লেখক সমরেশ বসু তাঁর গল্পে নির্মম বাস্তবের চিত্র তুলে ধরে পাঠককে সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন৷ যেমন 'জলসা' গল্পে আলোকোজ্জ্বল জলসার দৃশ্যের পাশেই তীব্র শ্রমিক অসন্তোষ এবং পরিণতিতে শ্রমিক ছাটাইয়ের করুণ দৃশ্য৷ 'প্রতিরোধ' গল্পের বিষয় হল ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন৷ ভূমিহারা কৃষকের জাগরণ ও নির্মমভাবে নিপীড়িত হওয়ার কাহিনি এখানে বর্ণিত৷ আন্দোলন থামাতে তাঁদের উপর নির্মম অত্যাচারের ছবি এখানে তুলে ধরেছেন লেখক---যাতে পাঠক শিউরে ওঠেন৷

ছোটগল্পের বিষয় নির্বাচনে সমরেশ বসুর বৈচিত্র্যময় ভাবনার কুশলী প্রকাশে মাঝে মাঝে বিস্মিতই হতে হয়৷ তাঁর কাহিনিসূত্রে পাঠক একে একে প্রত্যক্ষ করেন হকার, শ্রমিক, দেহপোজীবিনী, চিকিৎসক, বহুরূপী প্রমুখকে৷ 'পাড়ি' গল্পের বিষয়বস্তুতে দেখা যায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে শূকর, গোরু ইত্যাদি পশুকে গঙ্গা পার করানোর কাহিনি৷ বিস্ময় জাগে, সেটিই তাঁদের জীবিকা! প্রবল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও শুয়োরগলিকে গঙ্গার ওপারে কী প্রাণান্তকর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় দুই নরনারী তা বর্ণনা করেছেন সমরেশ। শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে তাঁদের পারস্পরিক বন্ধন। মানুষ, পশু ও প্রকৃতির মধ্যে এক শ্বাসরুদ্ধকর টানাটানি চলেছে অবশেষে মানুষেরই জয় হয়েছে। এ কাহিনি লেখার জন্য নৈহাটির গঙ্গার পারে গিয়ে বসে থেকেছেন লেখক। প্রত্যক্ষ না করলে এমন বাস্তবতার আঁচে কাহিনিকে সেঁকা যায় না। বর্তমানে সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে। অনেক সময় ঠাণ্ডাঘরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেও সমাজের প্রান্তিক সমাজের কথা বইয়ে পড়ে বা গুগল ঘেঁটে বড়ো বড়ো আর্টিকেল প্রস্তুত করে ফেলছেন কেউ কেউ। সমরেশ কিন্তু সেটা করেন নিই। তাঁর লেখা পড়লে স্পষ্ট সেটা অনুভব করা যায় যে, তিনি মাটিতে নেমে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তাঁর লেখা কাহিনি যেন চলচ্ছবির মতো আমাদের সামনে ফুটে উঠতে থাকে। এই দৃশ্যমানতা সৃষ্টির পেছনে রয়েছে তাঁর নিখুঁত ক্ষেত্রসমীক্ষা।

পারিপার্শ্বিক জগৎকে অকৃত্রিম সহানুভূতির চোখে দেখেছেন বলেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রাণময় সত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে পাঠকর সামনে৷ সমরেশ বসুর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোটগল্প সংকলন হল আদি মধ্য অন্ত, জোয়ার ভাটা, অন্ধকারের গান, ছায়াচারিণী, কামনাবাসনা, ষষ্ঠ ঋতু, উজান, মনমুকুর, বিপরীত রঙ্গ ইত্যাদি৷ তাঁর ভূয়োদর্শিতা থেকে সৃষ্ট বিবিধ বিষয়ভাবনার ছোটগল্পগুলি বাংলাসাহিত্যে একটা বিশেষ যুগকে চিহ্নিত করতে সক্ষম৷

তাঁর প্রবল সমাজ সচেতনতার ছাপ বিভিন্ন গল্পে সুস্পষ্ট। উল্লেখ করা যায় তাঁর ‘লড়াই’ গল্পটি। মাছ শিকারীদের জীবনের করুণ আলেখ্য এটি। এ লড়াই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের টিকে থাকার লড়াই। সাঁইমারা জঙ্গলে বদির বাবা নিতাই মাছ ধরতে গিয়ে পাঙাস মাছের কাঁটা বিঁধে মারা গেছিলেন। অভুক্ত কিশোর বদি বিকারের ঘোরে স্বপ্ন দেখে সেও বেতনী নদীর ধারে সাঁইমারার জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়ে বিরাট এক পাঙাস মাছ ধরতে প্রাণ বাজি রেখে লড়ে। অনাহারে মৃত্যু হয় তারও। গল্পের শেষে জানা যায় দেড় মণ ওজনের যে পাঙাস মাছটি নিতাইয়ের মৃত্যুর কারণ, তাকে বিক্রি করে মহাজন পঞ্চানন দাস নিতাইয়ের টাকা উসুল করেছিলেন—তাও নাকি তাঁর পাওনা বাকি ছিল। আবার ‘জোয়ার ভাঁটা’ গল্পে রয়েছে শ্রমজীবীদের বেকারত্বের কারণে হতাশা এবং তা থেকে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হওয়ার কথা। যখন তাঁদের কাজ থাকে তখন তাঁরা পারস্পরিক পরম আত্মীয়ের মতো আনন্দোৎসবে মাতেন। বেকারত্ব তাঁদের কাছে মৃত্যুর সমান। তাঁদের যেন---'যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ আশ'। অর্থাৎ কাজ যেন শ্বাসেরই সমার্থক। কাজই তাঁদের একত্রিত করে, আবার বেকারত্ব তাঁদের মধ্যে আনে বিচ্ছিন্নতা। কাজেই জীবনের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কাজ পাওয়া, না পাওয়ার সম্পর্ক।

সময় এগিয়ে যায়, কিন্তু সভ্যতার অগ্ৰগমন সেভাবে হয় না। ক্রমে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে কিন্তু মানুষের মনের উন্নয়ন সেভাবে ঘটছে না। তাই মানুষ মানুষকে আঘাত করতে দ্বিধা করে না---এই সত্য যুগে যুগে অপরিবর্তনীয়। আর এটাই কষ্টের। তাই তাঁর গল্পে মানুষের জীবনের যন্ত্রণার যে চিত্র পাওয়া যায় তা আজকেরই মনে হয়। অথচ তাঁর চলে যাওয়ার পরেও(১২ মার্চ ১৯৮৮) এতোগুলি বছর কেটে গেছে। আমাদের গা শিউরে ওঠে তাঁর 'মরেছে প্যালগা ফরসা' গল্পটি পড়লে। সেখানে রয়েছে সমাজের হতদরিদ্র সহায় সম্বলহীন শিশুদের ওপর নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা। শিশুদের নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা চলে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে, সেটা ১৯৭৯সাল। সে বছর স্বাধীনতা দিবসে সমাজে গুরুত্বহীন শিশুরা যথা চটা, চেনো, লুকা, কোড়ে, বগ্গিরা প্যালগার মৃতদেহ নিয়ে চলেছিল। কী অসাধারণ আইরনি রচনা করেছেন সমরেশ! অভুক্ত শিশুগুলো কদম শা'র দোকানে মুড়ি খেতে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে প্রচণ্ড প্রহারে প্যালগা মারা যায়। তত্ত্ব আর বাস্তবে কত তারতম্য ঘটে যায়!

এভাবেই অসংখ্য গল্পে জীবনের নানা বর্ণমালাকে চিনিয়েছেন সমরেশ বসু। কোথাও তাঁর বক্তব্য এতটুকুও অতিরঞ্জিত মনে হয় না---বরং ভীষণই বাস্তবিক।