বাঙালির সমাজজীবনেই শুধু নয়। গোটা বিশ্বের নারী সমাজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইতে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত এক জীবন্ত ইতিহাস। আমরা কি কেবলমাত্র এই ডিসেম্বর মাস, তাঁর জন্ম-মৃত্যুর মাসেই তাঁকে স্মরণ করব?-

উনিশ শতকের শেষ ভাগ বা বিশ শতকের সূচনা পর্ব - এই সময়কালে গ্রামীণ বাংলার পটভূমিকায় বাঙালি নারী সমাজের অবস্থান ঠিক কোন জায়গায় ছিল, আজকের দিনে মানে একুশ শতকে দাঁড়িয়ে তার সবটা বুঝে ওঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা উনিশ-বিশের কড়চায় বাঙালি নারীর জীবন দেখবার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় নিমগ্ন হয়ে যাই হিন্দু বাঙালি নারীর যাপনচিত্রের দিকে। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর, ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিত্বেরা -এই পর্যায়ে হিন্দু বাঙালি নারীর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মানসিক উন্নতিসাধনের জন্য যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, বিশেষ করে সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ইত্যাদির ক্ষেত্রের যে পর্যায় এই সময়ে সূচিত হয়েছিল তার আলোচনাতে আমরা এত বেশি দিকপাত করে থাকি যে, বাঙালি মুসলমান নারীর অন্তর মহল এবং অন্দরমহল -এসব ঘিরে ভাবনাচিন্তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের মনে ঠাঁই পায় না।

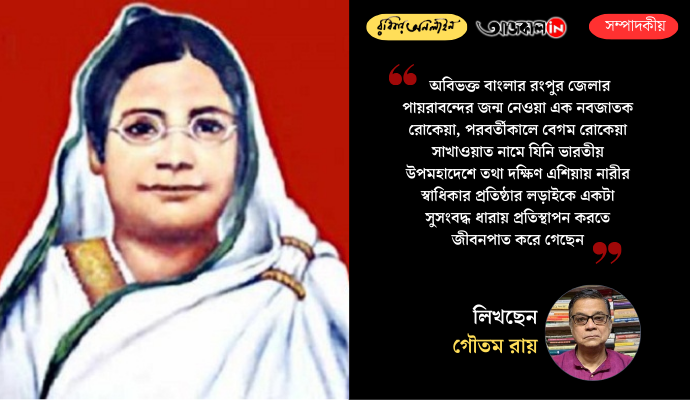

১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর অবিভক্ত বাংলার রংপুর জেলার পায়রাবন্দের জন্ম নেওয়া এক নবজাতক রোকেয়া, পরবর্তীকালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত নামে যিনি ভারতীয় উপমহাদেশে তথা দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে একটা সুসংবদ্ধ ধারায় প্রতিস্থাপন করতে জীবনপাত করে গেছেন, তাঁর ভূমিকা, অবদান -এসব ঘিরে আলাপ আলোচনা, সেটা প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে এই ডিসেম্বর মাসের মাত্র কয়েকটা দিন। যে সময়কালটা একাধারে রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যুর সময়কাল।

বাঙালি ও অবাঙালি নির্বিশেষে মুসলমান সমাজের পশ্চাদপদতা ঘিরে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে কীভাবে ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিষবাষ্প বিচ্ছরিত হয়েছে তার হাল হকিকতের মালুম আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বেশ ভালভাবে পাচ্ছি। সেই জায়গা থেকে আমরা খুব একটা সচেতনভাবে ভাবি না, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামাল, দৌলাতুন্নেছা খাতুন প্রমূখ বাঙালি নারী ব্যক্তিত্বেরা কীভাবে নিজেদের সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে, একাধারে নিজেদের সমাজের নারীর ভূবনকে একটা সম্পূর্ণ আকাশ করবার জন্য লড়াই করেছেন। আবার সেই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি জীবনের পশ্চাৎপদতাকে অতিক্রম করে মুক্ত-স্বচ্ছ-সম্পূর্ণ আকাশে নীচে বাঙালিকে প্রতিস্থাপিত করবার জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন।

রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক অভিজাত বাঙালি পরিবারে। তখন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষেই ধনী অভিজাত বাঙালি পরিবারে মেয়েদের পড়াশুনা করবার কোনও রেওয়াজ ছিল না। মেয়েরা পড়াশোনা করলে তাদের জীবনে নেমে আসবে অকাল বৈধব্য - বাঙালি হিন্দু সমাজের ধনাঢ্য আধুনিক চেতনাবাহী পরিবারগুলিতেও এই ভাবনা কীভাবে নারীর জীবনকে এক অন্ধকার, অসহায় আবদ্ধের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল তার জীবন্ত উদাহরণ রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'সেই সময়' তেও।

সুনীলের উপাখ্যানের সেই বিষয়বস্তু মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক। উনিশ শতকের নবজাগরণের কেন্দ্রভূমি খোদ কলকাতার যখন এই অবস্থা তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করতে পারা যায় যে, গ্রামবাংলায় এই তমসাচ্ছন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি কতখানি প্রবল ছিল। উনিশ শতকে হিন্দু বাঙালির মধ্যে যে আধুনিকতার স্পর্শ আছে, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানমুখী চিন্তা-চেতনার ধারা প্রতিফলিত হয়েছে, ঐতিহাসিক কারণেই বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রাথমিক পর্যায়ে সেই ধারা সম্যক ভাবে বিকশিত হয়নি। যদিও আলীগড়ে স্যার সৈয়দ আহমেদের আধুনিকতার কর্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠার বছর দুই আগে অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লায় মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল স্থাপন করেছিলেন নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। সেই স্কুল আজও ধারাবাহিকভাবে কুমিল্লায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অম্লান দত্তের বোনেরা এই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন।

রোকেয়ার যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সেই সময় রংপুর জেলা ছিল অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া একটি অঞ্চল। অভিজাত বাঙালি মুসলমান পরিবারের যে আয়মাদারি তার ঘূর্ণাবর্তে রোকেয়ার শৈশব কৈশোর অতিবাহিত হয়। তা সত্ত্বেও নিজের চেষ্টায় রোকেয়া স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। ভাইদের বইপত্র তিনি রাতের বেলায়, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে নিজে পড়তেন। এই স্বশিক্ষার কাজে অবশ্যই রোকেয়া তাঁর বড় ভাইদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

পারিবারিক প্রথার এই সময়কালের ধারাবাহিকতায় ভাগলপুরে একটি অবাঙালি মুসলমান পরিবারে তাঁর বিবাহ হয়। তবে তাঁর স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন অত্যন্ত উদার চেতা একজন মানুষ। আধুনিক বিজ্ঞানমুখী চিন্তাধারার প্রতি ছিল তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন হুগলি কলেজের ছাত্র। হাজী মহম্মদ মহসিনের উদারনৈতিক, বহুমুখী, অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার একটা প্রবাহ ছাত্র জীবনে তাঁর উপরে পড়েছিল। তাছাড়াও উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে ছাত্র জীবনেই তাঁর একটা সংযোগ ঘটেছিল। ভূদেব পুত্র মুকুন্দদেব ছিলেন তাঁর সহপাঠী।

রোকেয়া তাঁর বিয়ের পর ভাগলপুরে খানিকটা বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে এসে পড়লেও তাঁর স্বামীর অনিঃশেষ সহযোগিতায় আর ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিদ্যাশিক্ষা বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং তার প্রয়োগের দিকটিতে যেভাবে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনটা কিন্তু খুব কম নারীর জীবনেই ঘটে। এই সময়কালে একদিকে পরিবার সামলানো, বিশেষ করে স্বামী সাখাওয়াত হোসেন তখন মধুমেহ রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অপরদিকে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে স্বামীর উৎসাহে রোকেয়ার ভূমিকা -সেটি সার্বিকভাবে নারী সমাজের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ রকমের দৃষ্টান্ত।

এই সময়ে রোকেয়ার মতিচুর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাছাড়াও প্রকাশিত হয় ইংরেজি ভাষায় লেখা সুলতানাজ ড্রিম নামক একটি কল্প বিজ্ঞানের কাহিনী। এটি বাঙালি নারী কর্তৃক লেখা প্রথম কল্প বিজ্ঞানের কাহিনী। ভাগলপুরে স্বামীর মৃত্যুর পর রোকেয়াকে শ্বশুরকূলের বহু প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়তে হয়। তাঁর সতীন কন্যাদের নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতায় রোকেয়ার জীবন প্রায় দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। সেইরকম অবস্থার মধ্যেও রোকেয়া কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ভাগলপুর শহরে স্বামী স্মৃতি রক্ষার্থে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প কিছুদিন সেই স্কুল থেকে পরিচালনা করেন অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে। কিন্তু শ্বশুরকূলের প্রবল প্রতিবন্ধকতা দরুণ, বোনকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় প্রাণ হাতে করে রোকেয়া কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন।

কলকাতায় চলে এলেও মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসবার জন্য রোকেয়ার যে জীবনপন লড়াই, সেই লড়াই কিন্তু একদিনের জন্য থেমে থাকেনি। স্বামীর রেখে যাওয়া সামান্য কিছু অর্থ, নিজের গহনা সমস্ত কিছুকে সম্বল করে রোকেয়া নেমে পড়েন স্বামীর স্মৃতিতে মেয়েদের জন্য ভাগলপুরে যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাকেই আবার কলকাতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে।

বহু সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এই কাজে রোকেয়া পান। আবার বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে তখন যে ধীরে ধীরে আধুনিকতা স্পর্শ এসে পড়তে শুরু করেছে। তার দরুন সমাজের এগিয়ে থাকা মানুষদের একটা বড় অংশের প্রবল সহযোগিতাও তিনি পান। এই পারস্পরিক টানাপোড়নের ভেতর দিয়েই রোকেয়া একদিকে মুসলমান সমাজের প্রবল অবরোধের মধ্যে থাকা মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যে কার্যত জীবনপণ লড়াই করতে শুরু করেন। এই কাজে যেমন তিনি মুসলমান সমাজের ভিতরকার এগিয়ে একটা বড় অংশের সমর্থন পান, ঠিক তেমনিই হিন্দু সমাজেরও প্রগতিশীল অংশের একটা বড় অংশের সমর্থন পান। তাঁদের মধ্যে মেয়েদের ভূমিকাও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত।

শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠন তৈরি করে নারী পুরুষের মধ্যে অসাম্য দূর করবার প্রয়াস, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা সর্বোপরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি সমাজকে সচেতন করা - এক্ষেত্রে রোকেয়ার ভূমিকা ঐতিহাসিক। বহু প্রতিবন্ধকতার মধ্যে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য সংগ্রামে রত থেকেও সশস্ত্র বিপ্লববাদী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রতি রোকেয়ার ছিল এক অন্তরের তাগিদ।

তাই বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের ফাঁসির পর তিনি নিরূপম বীর নামক একটি অসামান্য কবিতা নজরুলের ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। এই ঘটনার সামাজিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব অনুভব করলে আজও আমাদের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।