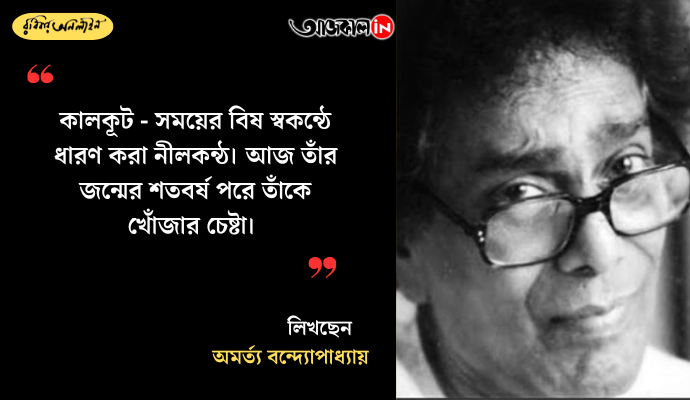

কালকূট- সময়ের বিষ স্বকন্ঠে ধারণ করা নীলকন্ঠ। আজ তাঁর জন্মের শতবর্ষ পরে তাঁকে খোঁজার চেষ্টা। ধরবার চেষ্টা। স্পর্শের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা আমাদের চেতনার আরোহিনীতে-

“জন্ম ১১ ডিসেম্বর, ১৯২৪। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন। মাথায় ডিমের ঝাঁকা নিয়ে ডিম বিক্রি, আট আনা রোজের কাজ, ইছাপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে আগ্নেয়াস্ত্রের নকশা আঁকার কাজও করেছেন। পরে সাহিত্যই সর্বক্ষণের জীবিকা।” কিশোর বয়সে পড়া কোনও বইয়ের পাতায় লেখক সমরেশ বসু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এই বিবরণ, সেটুকুই মনকে ভাবিয়েছিল কেমন। অভিজ্ঞতার সেই বিস্তীর্ণতা তাৎক্ষণিক সবটুকু না বুঝলেও, এটুকু বুঝেছিলাম মানুষটা দেখেছেন অনেক। পরবর্তীতে সেই দেখার উপলব্ধিগুলোই অক্ষরে ফুটিয়েছেন সাহিত্যের পাতায়। যদিও সে বোধ তখনও সুস্পষ্ট হয়নি। অথবা হলেও তা ছিল অবচেতন। এখন অক্ষরভাঙার কাজে যখন শ্রমিকদলে নাম লেখানোরই কেবল চেষ্টা করে চলেছি, ততই উপলব্ধি সুনিশ্চিত হয়েছে – দর্শনের ক্ষমতা, অনুভূতি এবং সহমর্মিতা এই ত্রিগুণের সঙ্গম ভিন্ন সৃষ্টি অসম্ভব। সমরেশ ত্রিগুণের সার্থক আত্তীকরণ করেছিলেন।

কিশোর বয়সে লোকে চুরি করে ব্যোমকেশ পড়ে। কিন্তু সমরেশ বোধহয় নয়। তবু কিশোর বয়সের শুরুর সময়েই আমার হাতে এসেছিল সমরেশ বসুর বই। এমনকি বাবা-মাকে লুকিয়েও সে বই পড়তে হয়নি। সমরেশ বসুর কিশোর গোয়েন্দা চরিত্র গোগোলের সঙ্গে প্রথম পরিচয় দিয়েই আমার সমরেশ-আলাপের সূত্রপাত। বিশেষ করে প্রথম বইটিরই শিরোনাম ছিল ‘গোগোল-চিক্কুস নাগাল্যাণ্ডে’! গল্পের কথা বাদ দিয়েও এখন মনে হয়, সেই সময় থেকে আজ অবধি খুব কমজনই বোধহয় কিশোর-সাহিত্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রেক্ষাপট নিয়ে এসেছেন। কেউ যদি ভাবেন, সমরেশ সেই কিশোর উপন্যাসেও উত্তর-পূর্ব ভারতের সেই রাজ্যের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করে বাহবা কুড়িয়েছেন, (আজকের দিনে এমন ধারণা করে নেওয়াটাই একাংশের দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে), তাঁদের আশ্বস্ত করব, গল্পটি নিছক শিশুসাহিত্যের চেনা বৃত্তের বাইরে যায়নি। কিন্তু উত্তর-পূর্বের একেকটি রাজ্য যে আমাদেরই দেশের অন্তর্ভুক্ত, সেখানকার বাসিন্দারাও যে আমাদেরই সহ-নাগরিক, এই বোধটুকু জাগিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনেই সেই একেকটি রাজ্যের প্রেক্ষাপটে রচিত একেকটি শিশুপাঠ্য কাহিনীও শিশুমনে সহ-ভাব জাগিয়ে তুলতে পারে। অবচেতনেই পারে। আমাদের ছোটবেলা থেকে এই সহ-ভাব অবচেতনেই জেগেছে। জাগিয়েছেন সমরেশের মতো স্রষ্টারাই। যে কারণে, যে কোনও ধরণের বিদ্বেষ-প্রবণতাকেই আমরা ছোটবেলা থেকে অস্বীকার করতে শিখেছি। আরও একটু সময় পেরিয়ে, অবচেতনকে কাটিয়ে সচেতনেই পাড়ি জমিয়েছি ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ কোথাও। সমরেশ তখন কালকূট হয়ে প্রকাশিত।

নিছক সংখ্যার হিসেবে দেখলে সমরেশ ‘বহুপ্রসবিনী’। কিন্তু ‘নায়ক’ -এর সুবিখ্যাত সংলাপ ‘আমাদের দেশের মোটোই হচ্ছে টু প্রোডিউস মোর এ্যাণ্ড প্রোডিউস রাবিশ’, সমরেশের ক্ষেত্রে খাটেনি একেবারেই। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে দিনযাপন করাটা যে কী পরিমাণে কঠিন, অথবা একরকম অসম্ভবই বলা যায় বোধহয় – সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে, সর্বক্ষণের জীবিকা হিসেবে সাহিত্যকে বেছে নিতে গিয়ে সমরেশকে হয়তো নিজের সাধ্যকে ছাপিয়ে গিয়েও লিখতে হয়েছিল, কেবল পাঠক তাঁর লেখায় কোনওদিন তার প্রকাশ দেখেননি। তিনি যা লিখেছেন, যখন লিখেছেন, যেমন লিখেছেন, যতটুকু লিখেছেন – বেলজিয়ান কাচের নিখুঁত, অভিজাত দর্পণের মতোই তা যেন এক সার্থক প্রতিফলনের জন্ম দিয়েছে। পাঠক অবাক হয়ে অবলোকন করেছেন তাঁর সৃষ্টিকে। ‘আদাব’ আমরা সকলে পড়েছি। হয়তো অনেকে পড়েছি পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনেই। তবু সেই গল্প আবারও সেই অবচেতনেরই শিক্ষা দেয়। হয়তো ছোটবেলা থেকেই মন-জমিনে রুয়ে দিতে চেষ্টা করে বিভাজনের বিষের বিরোধিতা। যে বিরোধিতারই সবিশেষ প্রয়োজন এখন।

তাঁর শতবর্ষে দাঁড়িয়ে গবেষকেরা নিঃসন্দেহে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন, সাহিত্যিক হিসেবে কেই বা শ্রেষ্ঠতর? ছদ্মনামে কালকূট নাকি স্বনামে সমরেশ? আমার সঠিক জানা নেই কোনও সাক্ষাৎকারে বা কোথাও কালকূট ও সমরেশের এই দ্বৈত-চরিত্রায়ণ প্রসঙ্গে লেখক স্বয়ং কোনও মন্তব্য করেছিলেন কিনা। কিন্তু ব্যক্তিগত ভালো-লাগায় বলব কালকূটের প্রতিই আমার পক্ষপাতিত্ব অধিক। এই কালকূটের সৃষ্টি পড়তে গিয়েই আমার মনে হয়েছে অগ্রজ এক সাহিত্যিক সমকালে যেভাবে ‘নগরবাউল’ হিসেবে সমরেশকে বিশেষিত করেছেন, কালকূটেই সেই অভিধার সার্থক প্রকাশ।

প্রিয় তিন উপন্যাস, ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’, ‘শাম্ব’, ‘কোথায় পাব তারে’, তিনটিরই রচয়িতা কালকূট। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি থেকে আনা আরও একটি বইয়ের কথা এখানে মনে পড়ছে। ‘অমৃত বিষের পাত্রে’। সেও ছিল কালকূটের। দিল্লি সফরের অমন অনায়াস বিবরণ, এক অদ্ভুৎ ‘মিঠেকড়া’ আমেজ – মাপ করবেন এই বিশেষণটিই সবচেয়ে যুৎসই বলে মনে হল। সাহিত্যের বর্ণনার প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সবসময়ে চলে না। বিভূতিভূষণের নামোচ্চারণ মাত্রেই যেমন এক সবুজের আচ্ছন্নতা ঘিরে আসে, তেমনই কালকূটে আসে ‘মিঠেকড়া’ এক মাদক-সম তিক্ততা ও মিষ্টতার সমাহার। পরবর্তীতে যে কয়েকবারেই দিল্লি সফরের সুযোগ হয়েছে, হৌজ খাসের তালাওয়ের ধার অথবা পুরানা কেল্লার নিস্তব্ধতা, নগরবাউলের উপস্থিতিকেই যেন বা অবচেতনে টের পেয়েছি।

সমরেশ স্পষ্ট কথাকার। তাঁর প্রসঙ্গে আলোচনায় অবচেতন শব্দটি এতবার করে আসার দরকার পড়ে না। তবু আসছে। ব্যক্তিগত অনুভূতিবশত। মনে হয় পাঠের যেখানে শেষ, সাহিত্যের উপলব্ধি শুরু সেই থেকেই। সমরেশ বসু অথবা কালকূট, তাঁর সৃষ্টিকে পড়লে, প্রথম-পাঠের পরবর্তীতে বিবরণটুকু জানা হবে। স্বাদ নেওয়া হবে তাঁর বিস্তীর্ণতার। কিন্তু, এর পাশাপাশি নেশা জমবে অভ্যন্তরে। সেই সাহিত্যকে অন্তরে জারিয়ে নিতে হয়। তবেই সে মধুর সার্থক স্বাদ নেওয়া সম্ভব। হৃদয় থেকে শরীর, সব মিলে সমে এসে দাঁড়াবে। তবেই সে বাউল-সঙ্গীতের চিন্তনে অনুরণন ঘটবে। চরিত্রেরা তখন কিঞ্চিৎ আড়ালে গিয়ে দাঁড়াবে। মাটি থেকে একটা ধুলোর গন্ধ উঠবে। একটা বাতাস আসবে নিঃসঙ্গতার। যে বাতাসে মন, শরীরকে ধুয়ে নিতে নিতেই, অনুভূতি ঘটবে – কালকূট তো কোনও অপর-সত্ত্বা নয়। আমাদের প্রত্যেকেরই অবচেতনে কালকূটের বাসস্থান। দু’চোখ ভরে সে জীবনকে দেখেছে। কেবল শব্দে লিখতে পারেনি। রক্ত-মাংসের লেখক কালকূট, আমাদের প্রত্যেকের নাগরিক জীবনের সেই না-লেখা কথাগুলোকেই অনায়াস চলনে আমাদের সামনে এনে হাজির করেছেন। সহজ কথায়, সহজের চেয়েও অনেক গভীর স্পর্শকে বুনেছেন অনায়াসেই।

আমি তাঁকে সামনাসামনি দেখিনি। সে সৌভাগ্য হয়নি। আমি জানি এ লেখা যাঁরা পড়বেন, তাঁরা অনেকেই রক্তমাংসের কালকূটকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ‘শাম্ব’র জন্মদাতা পার্থসারথি নন, বিপরীতে ‘শাম্বের’ সার্থক অক্ষর-জন্মেরও কৃতিত্ব যে কালকূটের, তাঁকে তারা প্রত্যক্ষে পেয়েছেন। শতবর্ষে দাঁড়িয়ে সেই নগরবাউলের সহচরদের প্রতিও আমার একরাশ ‘হিংসে’ থাকবে। কেউ সপ্রশ্নে তাকালে বলব, তিক্ততাও যে সুন্দর। সেও তো কালকূটেরই শিক্ষা।

খুব সত্যি করে বলতে পারি, আদতে সেই নগরবাউলের কাছে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য আর কতটুকু। আমরা বড় জোর অবলা বাগদিনীর মতো হতে পারি বোধহয়। কারণ, কালকূটের তীর্থে আমাদের নিরন্তর অভিযান চলবে। কেবল শতবর্ষের এই প্রভাতে দাঁড়িয়ে বাগদিনীর সেই অপার শ্রদ্ধাকেই চিত্তে ধারণ করে, নগরবাউলের পায়ে আমরা নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে আসতে চেষ্টা করি আমাদেরই শ্রদ্ধা-স্বরূপ এক কলসি জল। বাউল ফিরে উচ্চারণ করেন, “যাত্রার শেষ কোথায়?” আমরা নতমস্তকে সরে আসি তখন।

কারণ, আমরা জেনেছি এ প্রশ্নের উত্তর অসম্ভব।