ভারতীয় সংস্কৃতি বৈচিত্রময়তার মধ্যেও সবসময়েই জয় গান গেয়ে এসেছে ঐক্যের। প্রাতিষ্ঠানিকতার নিগঢ়ে আটকে না থেকে লৌকিক দ্যোতনা কিভাবে আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়েছে তারই অনুসন্ধান-

ছাপরা জেলার নামটা সাধারণভাবে আমাদের কাছে খুব পরিচিত। বিহারের হিন্দিভাষী মানুষদের সঙ্গে এই ছাপরা জেলাটাকে আমরা প্রায় এক বন্ধনী ভুক্ত করে ফেলেছি। কিন্তু ছাপরা বর্তমান বিহারের আদৌ কোনও জেলা নয়। বিহারের সরন জেলায় একটা গ্রাম। এককালে খুবই পিছিয়ে পড়া ছিল এই গ্রামটি। কিন্তু এখন এই গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি গত তিরিশ-চল্লিশ বছরের তুলনায় অনেকটাই স্থিতিশীল। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান দু-তিন দশক আগেও যেমন ছিল, তার থেকে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে।

এই পরিবর্তনটা ইতিবাচক। তবে অখন্ড বাংলায় যেমন বরিশাল জেলায় বেশিরভাগ পুরুষেরাই কর্মসূত্রে কলকাতাবাসী হতেন, এই ছাপরার কোথাও কোথাও এখনও রয়ে গেছে তেমনই রীতি। কেবলমাত্র চাপরাই নয়। সরন জেলার আরও বহু গ্রামে, যেখানকার কর্মঠ পুরুষেরা, বেশিরভাগই পরিযায়ী শ্রমিক। বাংলায় চট শিল্পের বিকাশের সময়কালে কায়িক শ্রমের প্রতি বাঙালিদের খানিকটা নাকউঁচু ভাব ছিল। তাঁরা হঠাৎ করে কায়িক শ্রমের সঙ্গে নিজেদের জড়াতে চাইতেন না। বিশেষ করে, শিল্পজাত পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে যে ধরনের দায়িত্ব কায়িক শ্রম থেকে নিতে হয়, সেই ব্যাপারে বাংলার মানুষদের মধ্যে উনিশ শতকের শেষ দিকে বেশ খানিকটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই যখন কলকাতার শহরতলিতে গঙ্গার দুইপার ঘিরে ব্রিটিশরা চটকল স্থাপন করতে শুরু করে, প্রথমেই তারা কায়িক শ্রমজনিত সমস্যার মধ্যে পড়ে। স্থানীয় মানুষজনদের বহুভাবে তারা চটকলের ত্রমিক হিসেবে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টা বহুকালই খুব একটা সফল হয়নি। কারণ, তখনও বাঙালি সমাজের নিম্ন আয় ভুক্ত মানুষদের মধ্যে কায়িক শ্রম বিষয়টি সরাসরি জড়িত ছিল কৃষি কাজে সঙ্গে। কৃষিকাজে কায়িক শ্রম নিয়োগ করতে বাঙালির কোনও দ্বিধা ছিল না।

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি চাষবাসের সঙ্গে নিজেদের যুক্তি রেখেছিল। এটা আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের গ্রামীণ পটভূমিকাতেও যেমন সত্য, ঠিক তেমনভাবেই আজকের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। এই যে বাঙালিদের চটকলে শ্রমিক হিসেবে যোগদানের ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, তার বেশ কিছু প্রমাণ আমাদের কথাসাহিত্যে আছে। সমরেশ বসুর জগদ্দল যদি আমরা পড়ি, তাহলে সেখানে দেখতে পাব চটকল শ্রমিক হিসেবে আত্মনিয়োগের ক্ষেত্রে বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে তো মারাত্মক আপত্তি। এমনকি নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের মধ্যেও নানা ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছে।

এই সময়কালে সুচারুভাবে চটকল পরিচালনা করবার জন্য ব্রিটিশরা আড়কাঠি নিয়োগ করে। অর্থাৎ, যারা বাংলার বাইরে থেকে নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করে আনবে। বাংলায় চট শিল্পে তাদের নিয়োজিত করবে। এই সময়কালটায় ওই ছাপরা সন্নিহিত এলাকাটি ছিল ভয়ংকর রকমের পিছিয়ে পড়া একটা জায়গা। অর্থনৈতিকভাবে এখানকার মানুষের দুরবস্থা ছিল দুর্বিষহ। চাষবাসের আধুনিক উপকরণ কিছু ছিল না।

সেই সঙ্গে জাতপাত ভিত্তিক নানা ধরনের বিন্যাস, সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামো, সমাজব্যবস্থাকে এতটাই দুঃসহ করে তুলেছিল, যার জেরে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নিম্নবর্গীয় মানুষ, যারা এই বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলিতে থাকতেন, তাদের পেটের ভাগ জোগাড় করাই ছিল একটা বড় রকমের কঠিন ব্যাপার। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সাংস্কৃতিক যাপন -এগুলো তো আদৌ ছিল না।

এইরকম একটা অবস্থায় ব্রিটিশের নিয়োজিত আড়কাঠিদের প্রচণ্ড আনাগোনা শুরু হলো ছাপরা সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে। সাধারণ মানুষদের ভেতর তারা তাদের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় একজন দুজন দালাল তৈরি করতে সক্ষম হল। সেই দালালদের মধ্যে দিয়েই তারা গরীবগুর্বো মানুষদের বোঝাতে চাইল, যদি তারা বাংলা মুলুকে চলে আসে, তাহলে চটকালে কাজ পাবে। পেট ভরা ভাত পাবে। বউ-বাচ্চাদের প্রতিপালন করতে সমর্থ হবে।

এই কাজটা যে ব্রিটিশ কেবলমাত্র চটকলের শ্রমিকদের ঘিরেই করেছিল তা নয়। চা বাগানে কুলি সরবরাহ করবার ক্ষেত্রেও এভাবে বিহারের নানা অঞ্চল থেকে তারা শ্রমিক সংগ্রহ করত। বিশেষ করে বিহারে যে অংশটি আজকে ঝাড়খন্ড হয়ে গিয়েছে, সেই অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে থেকে শ্রমিক সংগ্রহের ব্যাপারে ব্রিটিশ ভয়াবহ ভূমিকা পালন করেছিল সেই সময়।

সময়ের ধারাবাহিকতায় অনেক কিছুই বদলে যায়। বদলে যায় জীবনের চরিত্র। বদলে যায় মানুষের বেঁচে থাকার চালচিত্র। গঙ্গা দিয়ে যেমন জল বয়ে যায়, এক মুহূর্তের আগে বয়ে যাওয়া জলের সন্ধান দিতে পারে না পর মুহূর্তে বয়ে যাওয়া জল। ঠিক তেমনিই যেন গোটা ছাপরা জুড়ে সময় একটা ঘন কালো মেঘের আস্তরণের আবরণ নিয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়ে চলেছে গঙ্গার জলের স্রোতের মতোই।

নদীর জলের স্রোতে থাকে ধারাবাহিকতা। কোনও বদ্ধতার সেখানে ঠাঁই নেই। আবার নদীর জল যেখানে আছড়ে পড়ছে গাঙে, সেই তরঙ্গ তৈরি করে ভাঙাচোরা মাঝেই নতুন সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির ভিতর দিয়ে আবর্তিত হয় অতীতের ভিতের উপর বর্তমানের সৌধ। বদলে যাওয়া জীবন, বদলে যাওয়া মানুষ, নতুন করে আমাদের উপনিষদের সেই বানী চরৈবতি খোঁজ নেয়। আমরা ভাবতে থাকি, আমাদের চিন্তা স্তরের বিবর্তন। আমরা ভাবতে থাকি আমাদের জীবনযাত্রার ওঠাপড়াকে।

এককালে যেমন ব্রিটিশের আড়কাঠি এইসব অঞ্চলের বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে মানুষকে দুটি পেটের ভাতের লোভ দেখিয়ে পরিযায়ী করেছিল, তাদের নিজেদের মধ্যেই তৈরি করেছিল এমন কিছু মানুষ, যারা স্থানীয় মানুষদের প্ররোচিত করত চটকলে এসে শ্রমিকের জীবনযাপন করতে। সেই ধারা প্রবাহের কালস্রোত যেন এই গোটা অঞ্চলটি জুড়ে আজও এক অদ্ভুতভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

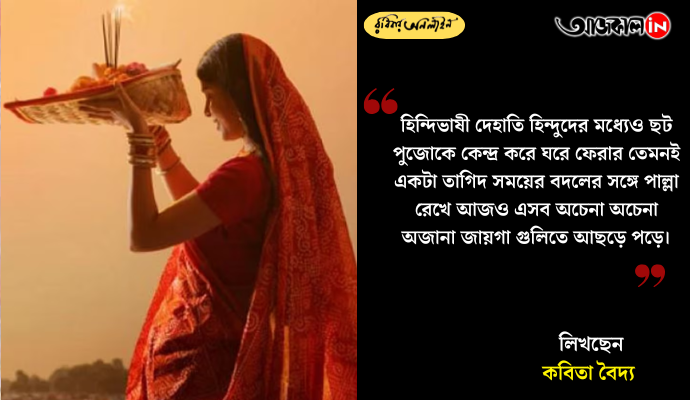

হিন্দু বাঙালির জীবনে যেমন শারদোৎসব ঘিরে ঘরে ফেরার একটা তাড়া, একটা তাগিদ অনুভূত হয়। ঠিক তেমন ভাবেই হিন্দিভাষী দেহাতি হিন্দুদের মধ্যেও ছট পুজোকে কেন্দ্র করে ঘরে ফেরার তেমনই একটা তাগিদ সময়ের বদলের সঙ্গে পাল্লা রেখে আজও এসব অচেনা অচেনা অজানা জায়গাগুলিতে আছড়ে পড়ে। তবে আজ থেকে দুই তিন দশক আগে এই ছট পুজোকে কেন্দ্র করে বাইরে থাকা মানুষদের ঘরে আসবার যে রেওয়াজ এবং তাগিদ ছিল, তার চরিত্রের মধ্যে অনেকটা অদল বদল ঘটে গেছে।

এককালের পরিযায়ী আজ সে, অন্নের তাগিদে যাওয়া অঞ্চলটিকেই প্রায় নিজের স্বভূমি হিসেবে ধরে নিয়েছে। ফলে ছট, তিজ, জিতিয়া, গোধন -এই যে বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের হিন্দিভাষী হিন্দুদের লোকায়ত নানা ধরনের পুজোর ধারা, তাকে ঘিরে স্থানীয় মানুষজনের মধ্যেকার আনন্দ উৎসবের শিহরণের মধ্যেও একটা অদল বদল ঘটে গেছে। সেই অদলবদল যে সব সময় নেতিবাচক, এমনটা ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। কোনও পরিবর্তন মানেই যে সেটা নেতিবাচক হবে, এমনটা তো ধরে নেওয়ার পেছনে কোনও যুক্তি থাকতে পারে না। সেই বদলের মধ্যে অনেক নতুন জিনিস সংযোজিত হয়েছে। যে সংযোজন হয়ত পুরনোর ঐতিহ্যের মধ্যেও একটা নতুন আস্বাদের আভাস সাধারণ মানুষের কাছে এনে দিচ্ছে। যার জন্যই মানুষ এই নতুনত্বকে আবাহন জানাচ্ছে। তাকে পালন করছে।

নতুনত্ব পালনের মধ্যেও একটা নতুন প্রজন্মের ঝোঁক আছে। সেই ঝোঁক ঘিরে পুরনো প্রজন্মের সঙ্গে সংঘাত আছে। দ্বন্দ্ব আছে। আবার পারস্পরিক মিলনেরও একটা সুর কোথায় যেন ধ্বনিত হয়। প্রতিধ্বনিত হয়। সেই মিলনের সুরের মধ্যে থেকেই উঠে আসে নতুনের প্রতি একটা আহ্বান। যে আহানে বিহারের এই আঞ্চলিক সংস্কৃতি নতুন করে জেগে ওঠে তার ধর্মীয় মাহাত্ম্যকে অতিক্রম করে সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের নিত্য নতুন ধারাতে। সেই ধারায় লোকায়ত ভুবন হয় সুসংগঠিত। লোকায়ত ভুবনের এই নব নব সংযোজন এবং সংগঠিত হবার প্রয়াস, সেটা সার্বিকভাবে বিহারের সংস্কৃতি জগতে ঘটায় একটা নতুন প্রাণের ইঙ্গিত।