সোনার জন্মকথার এক মোহমুগ্ধকর নরিবেশের ভিতর দিয়ে এই মহাকাব্যের সূচনা ঘটিয়েছিলেন অতীন। প্রকৃতি আর পরমকারুণিকের আবেশে নিজেকে মগ্ন করে দেওয়ার কালেই সোনালী নদীর চরে তরমুজ খেতের হাওয়ায় ভেসে আসে ধনকর্তা চন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্রসন্তানলাভের সংবাদ ঈশমের কাছে। মুড়াপাড়ার জমিদারের সেরেস্তায় কর্ম উপলক্ষে নিয়োজিত রয়েছেন চন্দ্রনাথ আর মেজোকর্তা ভূপেন্দ্রনাথ। এঁদের কাছে নবজাতকের আগমনবার্তা পৌঁছে দেওয়া দরকার। সে দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন ঈশম। আলোআঁধারির ঘূর্ণাবর্তে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হলেন তিনি। আতঙ্ক আর অজানা ভয়ে ঈশমের সেই অভিঘাতকে বর্ণনা করতে গিয়ে অতীন লিখছেন; " মনে হচ্ছে সারা বিলে মানুষের পায়ের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে। একদল অবয়বহীন শয়তান ওর সঙ্গে হাঁটছে অথচ কথা বলছে না। অন্ধকারে সে কেবল উপরে ওঠির পরিবর্তে নিচে নেমে যাচ্ছে। এবারে সে চিৎকার করে উঠল, খুদা এইটা কি হইল! ধনকর্তা গ, আমারে কানাওলায় ধরছে।"

এই যে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত একটা বাস্তবতা বনাম পরাবাস্তবতার ইমেজারি উপন্যাসের শুরুতেই এঁকেছেন অতীন, তা যেন ক্ষমতা হস্তান্তর, দেশভাগের কাল থেকে শুরু করে আমাদের এই সমকালকেও সমানভাবে প্রলম্বিত করে। আমরা যেন এই আলো আঁধারির সেতুবন্ধের চিত্রকল্পের ভিতরেই চিনে নিই আমাদের স্বকালকে, স্বভূমিকে। অবিভক্ত বাংলায় যৌথ পরিবারের নিরবচ্ছিন্ন উত্তরপুরুষের আবির্ভাবের ভিতর দিয়ে আখ্যানের শুরুতেই বাংলার সামাজিক ক্রান্তিকালের এক পটভূমিকার নিরবচ্ছিন্নতার কথাই যেন অতীন তুলে ধরতে চেয়েছেন। আমাদের বোধহয় একটু ভেবে দেখা যেতে পারে যে, কেন ঠাকুরবাড়ির এই নোতুন আগন্তুক 'আসা যাওয়ার পথের ধারে' র নিরবচ্ছিন্নতায় এতোখানি ব্যতিক্রম হলো? ওই পরিবারের বড়ো ছেলে মনীন্দ্রনাথ মানসিক ভারসাম্যহীন। চলতি কথায় যাকে আমরা 'পাগল' বলে থাকি আর কি! এই মনীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন কিন্তু জৈবিক চাহিদা বিবর্জিত ছিল না। এঁদের সন্তান 'পলটু' এই আখ্যানের একটা কালপর্ব জুড়ে আছে। সেই কালপর্বের উত্তরণেই এসে পড়ে বাড়ির মেজকর্তা ভূপেন্দ্রনাথের কথা। যিনি অকৃতদার। কর্মোপলক্ষে থাকেন মুড়াপাড়াতে। ঠাকুরবাড়ির কার্যত তিনিই কর্তা। ছোটকর্তা শচীন্দ্রনাথ ও বে থা করেননি। তাই ধনকর্তা চন্দ্রনাথ আর ধনবৌয়ের পারিপাটি দাম্পত্যজীবনটিই ছিল ঠাকুরবাড়ির জীবনচর্যাতে প্রচলিত সামাজিক ধারায় একটি পরিপূর্ণ বৃত্তায়ণ।

'সোনা' দ্বিতীয় সন্তান। সে যুগে পরিবারের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল প্রথম সন্তানের প্রতি। ঠাকুরবাড়ির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় সন্তান সোনা কিন্তু আদৌ অবহেলিত নন, তিনি ও সকলেরই পরম আদরের, স্নেহের। মনীন্দ্রনাথের অনিন্দ্যকান্তি রূপ সোনাকে প্রথম থেকেই দিয়েছিল একটা আলাদা বিশেষত্ব। মজার কথা হল, মনীন্দ্রনাথ উন্মাদ, অথচ এই মনীন্দ্রনাথের সঙ্গেই সোনার তৈরি হয়েছিল একটা অদ্ভূত রকমের মানসিক নৈকট্য।মনীন্দ্রনাথ আর সোনার ভিতরে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বের ভিতর দিয়ে সখ্যতার চালচিত্র নির্মাণের একটা অভিনব আঙ্গিক এই উপন্যাসে অতীন প্রথম থেকেই নির্মাণ করেছেন। অতীন লিখছেন;

" সে (সোনা) জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বাড়ি থেকে চুপি চুপি বের হয়ে পড়ল। পাগল বলে তিনি শুধু হেসেছিলেন। পাগল বলে তিনি তাকে এই যাত্রার জন্যে উৎসাহিত করেছিলেন।....... আহা, ওরা কতো গ্রাম মাঠ ফেলে চলে যাচ্ছে। যত এরা এগুচ্ছিল তত আকাশটা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। সোনা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এতোটা হেঁটেও সে আকাশ ছুঁতে টারছে না কিছুতেই।"

এই আকাশ ছোঁয়ার অভিঘাতই যেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কে কোনোদিন ক্লান্তির ঘেরাটোপে নিমজ্জিত থাকতে দেয়নি। সোনা কখনো সখনো ক্লান্ত হয়ে তার পথচলায় সাময়িক বিরতি টানবার চেষ্টা করেছে বই কি, তাবলে তার জ্যাঠামশাই মনীন্দ্রনাথ এক মুহূর্তের জন্যেও ক্লান্তির কোলে ঠাঁই নেননি। জ্যাঠামশাই মনীন্দ্রনাথের পলিনকে খুঁজে বেরাবার ভিতরে ঠিক কতোখানি যন্ত্রণা কাজ করত, তা 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে' র এক একজন পাঠক তাঁর একান্ত নিজস্ব বোধের দ্বারা নরিমাপ করবেন। পলিনকে মনীন্দ্রনাথের প্রেমিকা হিশেবে মেনে নিতে আজও হয়তো নাকশিটকোনো কিছু পাঠকের আপত্তি থাকবে। পলিন বিদেশিনী। পলিন ঠাকুরবাড়ির প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রাতিষ্ঠানিক নিগড়ে 'বিধর্মী' হিশেবেই চিহ্নিত হন। এই বিধর্মীর সঙ্গে ছেলে মনীন্দ্রনাথের বিয়ে হোক- অবিভক্ত বাংলার পূর্বভাগের সেই সামাজিক পটভূমিকাতে গত শতকের সূচনা পর্বে আদৌ অনুমোদন করতে পারেননি মনীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহেন্দ্রনাথ।

'বেধর্মী' পলিনকে যাতে শেষপর্যন্ত বিয়ে করে না বসে মনীন্দ্রনাথ, তাই অসত্য খবর দিয়ে ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে আনেন তাঁর পিতা মহেন্দ্রনাথ। বিয়ে দেন বড়বৌয়ের সঙ্গে। মনীন্দ্র কি সুখী হন? আদৌ না। প্রেমিকা পলিনকে হারিয়ে তিনি মানসিক সুস্থতা হারিয়ে বসেন। নিজের শিক্ষা, রুচি, শালীনতা ভুলে গিয়ে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন। আবার হয়তো কখনো উদাত্ত কন্ঠে কীটসের কবিতা আবৃত্তি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আবার কখনো বা মৌনতাই হয় তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবলম্বন। নীলাক্ষ পলিনকে খুঁজে ফেরেন পথে প্রান্তরে। মনীন্দ্রনাথ যেন খুঁজে ফেরেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া নীলকন্ঠ পাখিকে। অতীন লিখছেন;

"মনীন্দ্রনাথের বড় ইচ্ছা, জীবনের হারানো সব নীলকন্ঠ পাখিরা ফিরে এসে রাতের নির্ছনতায় মিশে থাক -কিন্তু তারা নামছে না- বড় কষ্টদায়ক এই ভাবটুকু।" মনীন্দ্রনাথের নীলকন্ঠ পাখি 'পলিন'। এমন 'পলিন' রূপী নীলকন্ঠ পাখি বুঝি সবার হৃদয়েরই এক নিভৃত গোপন কুঠরীতে সব সময় বাস করে। কেউ হয়তো কুঠরীর নিভৃত সুখকোনের নিগড়ে সেই নীলকন্ঠ পাখির খোঁজ পান। কেউ হয় তো কোনোদিনই সেই নীলকন্ঠ পাখির খোঁজ পান না। আবার হয়তো কেউ কেউ পাখি উড়ে গেলে বুঝতে পারেন পাখির অস্তিত্বের কথা।

পলিন যে আর সাগরপাড়ে নেই, তিনি যে মুড়াপাড়ার জমিদারবাড়ির মেজবৌ হয়ে গিয়েছেন, অমলা আর কমলা - তাঁর দুই মেয়ের নাম -এসব জানতেন না মনীন্দ্রনাথ। জানতেন না? নাকি জেনেও অবুঝ হয়ে ছিলেন তিনি? এই আলোআঁধারির ভিতরে পাঠকের ঘোরাফেরা যেন সময়েরই কালস্রোতে দেশ- কালের পদচারণা। পলিন মুড়াপাড়ার মেজবৌ হয়ে কলকাতায় বাস করলেও এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাঁর হৃদয়ও বিদ্ধ। কিটসের কবিতা জেগে থাকে তাঁর স্বপ্ন আর জাগরণের অদ্ভূত দোলাচালের ঘূর্ণায়মান রথচক্রের ভিতরে। পলিনের সন্তানকে মুড়াপাড়ার দুর্গোৎসবে দেখেন মনীন্দ্রনাথ। দেখার প্রাথমিক বিহ্বলতায় তিনি বুঝতেই পারেন নি সেই স্বর্ণমূর্তির সঙ্গে সম্পর্ক আছে তাঁর ক্ষেপার মতো খুঁজে ফেরা নীলকন্ঠ পাখির।অতীনের মর্মস্পর্শী কলমের নিঃসরণ "মনীন্দ্রনাথ কমলাকে দেখল।চোখ নীল কেন এ মেয়ের। সে হাঁটু গেড়ে বসল। যেন কোনও দৈত্য এখন হাঁটু গেড়ে বসে পুতুলের মতো ছোট এক মেয়েকে দু'হাতে তুলে চোখের কাছে নিয়ে এল। বলতে চাইল, তুমি কে মেয়ে! তোমাকে যেন চিনি।"

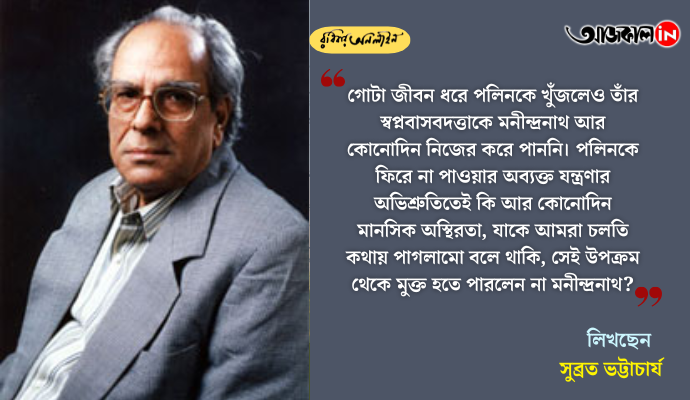

গোটা জীবন ধরে পলিনকে খুঁজলেও তাঁর স্বপ্নবাসবদত্তাকে মনীন্দ্রনাথ আর কোনোদিন নিজের করে পাননি। পলিনকে ফিরে না পাওয়ার অব্যক্ত যন্ত্রণার অভিশ্রুতিতেই কি আর কোনোদিন মানসিক অস্থিরতা, যাকে আমরা চলতি কথায় পাগলামো বলে থাকি, সেই উপক্রম থেকে মুক্ত হতে পারলেন না মনীন্দ্রনাথ? অথচ ফেলুর একটা হাত এই মানসিক অস্থিরতার জঙ্গমত্বের ভিতরে বাস করাকালীনই নষ্ট করে দিতে পেরেছিলেন মনীন্দ্রনাথ। ফেলু ছিল দুর্বৃত্ত। এই ঘটনার নৃশংস প্রতিশোধ ফেলু নিয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির সবথেকে ঝকঝকে প্রাণকে সে নিকেশ করে দিয়েছিল কোরবানীর চাকু দিয়ে। ষাঁড়ের আঘাতে শেষপর্যন্ত প্রাণ যায় ফেলুর। অথচ ঠাকুরবাড়ির কেউই জানতে পারেনি এই নৃশংসতা, বর্বতার আসুরিক কাহিনি। পাগলঠাকুরের এই পরিণতি ঠাকুরবাড়ির মানুষজন জানতে না পারলেও সেই পরিণতি যেন কাল থেকে কালোত্তরের পথে আমাদের চেতনার অন্তর্লোককে আজও ক্ষত বিক্ষত করেই চলে, করেই চলে। আমরা যেন চোখ বুজলেই দেখতে পাই -স্বামী পাগলঠাকুরের প্রতীক্ষায় শবরীর তৃষ্ণা নিয়ে বসে থাকা বড়বৌকে। দেশ ভাঙে, ঘর ভাঙে, ভাঙো ভাঙো হয় বিশ্ব। মানুষের অন্তরে মানুষ হতে থাকে আরো আরো নিঃস্ব। তবুও সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে এসে এপার বাংলাতেও বড়বৌ দিন গোনেন তাঁর পাগল ঠাকুরের উদ্দেশে। অতীনের কলমে;

"বড়জ্যেঠিমা যেদিন সবাই উপবাস থাকে .... সেদিন রাতে ভাঙা বাক্স থেকে যত চিঠি আছে বের করে পড়েন। রাত জেগে কুপি জ্বালিয়ে জ্যেঠিমা সারারাত বুঝি চিঠি পড়েন। জ্যাঠামশাইয়ের চিঠি। বিয়ের পরই যেবার তিনি কলকাতায় শেষবারের মতো কাজ করতে গিয়ে ছ' মাস ছিলেন তখনকার কিছু চিঠি। জ্যেঠিমা সকালেই স্নান করে একটা ভাঙা আয়নার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেন। কপালে সিঁদুর পড়েন বড় বড় ফোঁটায়.... জ্যেঠিমার এই মুখ দেখলে সোনা চোখের জল রাখতে পারে না।"

সোনার জ্যেঠিমা দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে এভাবেই হয়ে ওঠেন এক চিরন্তন মাতৃমূর্তি। গ্রামের মুসলমান সমাজের ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কট যে সাধারণ মুসলমানকেও রাজনৈতিক মুসলমানে পরিণত করেছিল তা দেখাতে ভোলেননি অতীন। অতীনের এই বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ মূল্যায়ণ তাই আমাদের মনে করিয়ে দেয় দীনেশচন্দ্র রায়ের 'সোনাপদ্মা' বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সৃষ্টিকে। অর্থনৈতিকভাবে সবল হিন্দু সমাজের আর্থ- সামাজিক শোষণ কীভাবে সাধারণ, গোবেচারা সামসুদ্দিনদের মনে কানু বিনে গীত নেই এর মতো পাকিস্থান ভিন্ন মুসলিম জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নতি সম্ভব নয়- এটা মস্তিষ্ক প্রক্ষালনের মাধ্যমে মগজ ধোলাই করে দিতে সক্ষম হয় রাজনৈতিক হিন্দুদের সহজাত বন্ধু রাজনৈতিক মুসলমানেরা-- বড়ো মর্মস্পর্শীভাবে তার চিত্রকল্প অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন।

সামসুদ্দিন ছিল কিন্তু একজন পরিপূর্ণ মানুষ। তাঁর কাছে ভালো মন্দের লক্ষণ রেখাটা ছিল অত্যন্ত বেশি রকমের স্পষ্ট। আর ফেলু শেখ নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে সকলের কাছে জাহির করবার চেষ্টা করলেও অধর্মই ছিল তার জীবনযাপনের সবথেকে বড়ো মাধ্যম। আর দশটা সুস্থ মানুষের মতো যখন দুটো হাত ছিল ফেলু শেখের, তখন খুন-জখম-রাহাজানি -ছিল তার কাছে নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। এক হাত হারানোর পরও ফেলু শেখের ওইসব বদগুণে এতোটুকু ভাঁটা দেখতে পাওয়া যায়নি। আর হাজিসাহেবের ছেলে আকালুদ্দিন ক্রমে হয়ে উঠলো মুসলিম লীগের দোর্দন্ডপ্রতাপ নেতা।সামসুদ্দিনের মতো মর্যাদার কাঙাল হয়ে সেষতার রাজনৈতিক যাত্রাপথের সূচনা করেছিল। কাদের হাতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের চাবি কাঠি দিয়ে একজন সেক্রেটারী আর টাইপ রাইটারের জোরে পাকিস্থান কায়েমের গর্বে ডগমগ ছিলেন জিন্না সাহেব তা বোঝা যায় অতীনের এই কালনিক্ষেপের ভিতর দিয়ে। অতীন লিখছেন, "এইসব নামী মানুষদের সঙ্গে আকালুদ্দিন আজ মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রথম বক্তৃতা করবে।.... সে এইসব মানুষদের সামনে কি আর বলবে। ভাবল, কি আর বলা যায়, শুধু প্রথমে বলা ইনশান আল্লা, তারপর কিছু হিন্দু বিদ্বেষের কথা বলে মঞ্চ থেকে নেমে পড়া।"

অতীনের এই কালনিক্ষেপ যেন গত শতকের চারের দশককে অতিক্রম করে বিভাগ উত্তর ভারতে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সময়কালকেই আঙুল দিয়ে যেন দেখিয়ে দিচ্ছে। তেমন সময়েই আমরা ভারতের মানুষজন যেন এখন বসবাস করছি। আজ আকালুদ্দিনের জায়গায় সম্বিত পাত্র, প্রবীণ টোগারিয়ারা এভাবেই 'জয় শ্রীরাম' বলেই মুসলিম বিদ্বেষের হলাহল নির্গমন করে মঞ্চ থেকে নেমে পড়ছেন।

অতীন তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে সৃষ্ট মহাকাব্যে নরেন দাসের তাঁত শ্রমিক জব্বরের সাম্প্রদায়িক রূপান্তরের ভয়বহ চিত্র এঁকেছেন। শ্রমিক স্বার্থের অভিসঞ্জাতে পেটের ভাত জোগারে ব্যস্ত জব্বার নোতুন মুসলিম লীগার হয়ে তার বাবাকে বলে; "হিন্দুরা আমাদের দেখলে ছ্যাপ(থুতু) ফেলায়। আমরা অ-ছ্যাপ ফ্যালামু।" জব্বারের মতো চরিত্র এখন আমাদের দেশে রাজনৈতিক হিন্দু সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী শিবিরে গিজগিজ করছে।তবে স্বস্তি এটাই যে, জব্বারের ওই কথার জবাবে তার বাবা আবেদালি বলে ছিলেন; "কি ভেবে সে বলল,আল্লা দ্যাশে এটা কি শুরু হইল! আবেদালির কাঁচা-পাকা দাড়ি বেয়ে কিছু জল গড়িয়ে পড়ল। কুপির আলোতে আবেদালির মুখ ভয়ানক উদ্বিগ্ন। ঢাকায় রায়ট লেগেছে- এসব কথা কেন জানি বার বার মনে পড়ছে।"

বিভাজনের কালে যে মানুষে মানুষে সংঘর্ষ হয়েছিল তার বিবরণ চিত্রণে যে মূল্যবোধের পরিচয় অতীন রেখেছেন, এমন পরিশীলিত, পক্ষপাতহীন বোধ অনেক সাহিত্যিকের কাছ থেকেই পাওয়া যায় না। এই জব্বর চরিত্রটি জন্মপরিচয়ে মুসলমান হলেও হিন্দুবিদ্বেষের দাপটে, নরেন দাসের তাঁত আত্মসাৎ করবার লালসায়, নারীর প্রতি লালসায় তার যে মানসিক অপরাধের চিত্র অঙ্কণ করেছেন অতীন, সেখানে ধর্মীয় পরিচয় বড়ো হয়ে ওঠেনি, উঠেছে জব্বরের গুন্ডা পরিচয়টিই। গুন্ডার কোনও জাত থাকে না, গুন্ডার কোনও ধর্ম থাকে না। তার একটাই জাত সে গুন্ডা, তার একটাই ধর্ম - গুন্ডামি। গুন্ডার এই পরিচয় দেশভাগের কালেও যেমন ছিল, আজও তেমনই রয়েছে। প্রতি আক্রমণে তৈরি জব্বারের জবানীতে অতীন লিখছেন; " সে প্রায় যোজন দূরে লাফ মেরে যেতে পারে, তেমনি লাফ দিয়ে ছুটে গেল এবং ভিড়ের মধ্যে পড়ে হুংকার দিয়ে উঠল, কই লইয়া যান ওরে।

কে একজন বলল কাছারি বাড়ি।

হ্যায় কি করছে!

স্তন টিপা দিছে!

দিছে ত কি হইছে।"

মেলার মানুষ ভয়ে, আতঙ্কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। হিন্দুরা একদিকে অকত্রিত হন। মুসলমানেরা অপরদিকে। মেলার মতো মিলনস্থল পরিণত হয় দুপক্ষের রণভূমিতে। সামুকে অনুকরণ করে জব্বার বক্তৃতা করতে থাকে; " যে সকলগে বলছিল, আপনেগা ইজ্জত নাই। আপনেরা গরু ঘোড়া আর কতদিন হইয়া থাকবেন।

ঠিক সামুর গলার স্বরে সে চিৎকার করছিল।

এত মানুষজন দেখে ওর কেমন জুস এসে গেছিল ভিতরে।"

নিরপেক্ষতার কষ্টিপাথর দিয়ে নির্মিত কলম দিয়ে অতীন লেখেন সরকারবাড়ির বাস্তুপুজোর নির্মম দৃশ্যাবলী;

"পেটে মাথা নিয়ে মোষ চলেছে,মাঠের ওপর, ঘাসের ওপর বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ছে- ধর্ম আমাদের সনাতন, এত কচি মোষ তল্লাটে বলি হয় না।...বিলের গরীব দুঃখী মানুষগুলি যারা শালুক তুলতে এসে জলের ভিতর সাদা হয়ে যাচ্ছে ...তারা পাড়ের ওপর দেখল বিন্দু বিন্দু একঝাঁক পাখির মতো মানুষগুলি কাঁধে মোষ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার কাটা মোষের পেটে মাথাটা হড়কে নিচে পড়ে গেল! এত খাড়া ছিল বিলের পাড় যে পড়বি তো পড়বি একেবারে সেই গরীব দুঃখীদের পায়ের কাছে। সহসা এমন কান্ড! ধড়হীন মুন্ড ওদের পায়ের কাছে পড়ে আছে।" সোনা মুড়াপাড়ার জমিদার বাড়িতে এই বিভৎস দৃশ্য চোখের সামনে দেখেছে। অতীন লিখছেন;

"যারা রক্ত কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে কচুপাতায় অথবা কলাপাতায়, যারা খুরি আনতে ভুলে গেছে তাদের থেকে সোনা সরে দাঁড়াল। ওরা কেমন পাগলের মতো হাতে পায়ে রক্ত লাগিয়ে ছুটোছুটি করছে।"