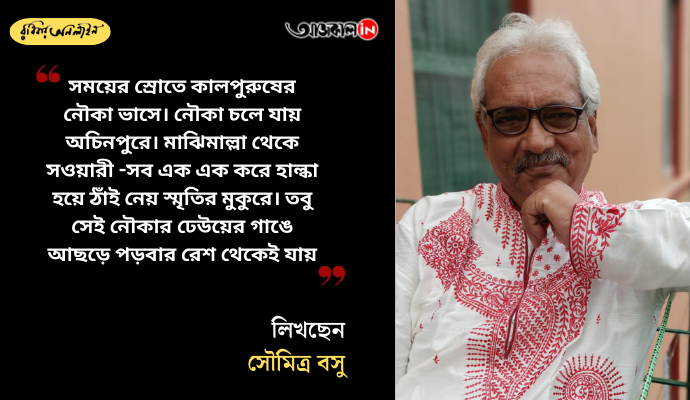

সময়ের স্রোতে কালপুরুষের নৌকা ভাসে। নৌকা চলে যায় অচিনপুরে। মাঝিমাল্লা থেকে সওয়ারী -সব এক এক করে হাল্কা হয়ে ঠাঁই নেয় স্মৃতির মুকুরে। তবু সেই নৌকার ঢেউয়ের গাঙে আছড়ে পড়বার রেশ থেকেই যায়-

মনোজ মিত্র খানিকটা রুক্ষ গলাতেই বললেন, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে অভিনয় করবে না, এই তো? তারপরেও একটা দুটো কথা হল, তিনি ফোন নামিয়ে রাখলেন রাগ করেই। আর আমার মনটা খুব ভারি হয়ে গেল। শিশুকে অসম্ভব দাবি থেকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে তাকে না বলবার পরে যেমন বড়দের মন ভারি হয়ে যায় সেই রকম।

ঘটনাটা খুলে বলি। মনোজ মিত্র সুন্দরমে আবার নতুন করে পরবাস করবেন, আর সেখানে দাদুর চরিত্রে অভিনয় করতে ডেকেছেন আমাকে। ডাকটি সৌজন্যে বড় সুন্দর। সৌমিত্র, আমার খুব ইচ্ছে তোমার সঙ্গে একটা নাটকে অভিনয় করি। তুমি কি আমার সঙ্গে অভিনয় করবে? আরে, এটা একটা কথা হল? তিনি কি নিজেও জানেন না, সৌমিত্র লঙ্কা পার হবার মত লাফ দিয়ে রাজি হয়ে যাবে? তবু এই ভদ্রতা। কিন্তু মহলায় গিয়ে দেখা গেল, মুশকিল, খুব মুশকিল। শরীর একেবারেই দিচ্ছে না, হাঁটাচলা শ্লথ হয়ে পড়েছে, তার চেয়েও বড় কথা, স্মৃতিভ্রংশতা গ্রাস করে ফেলেছে, সংলাপ মনে রাখতে পারছেন না, গলার জোরও কমে এসেছে। অথচ সেই শিশুর মত জেদ, অভিনয় করতেই হবে। যে জেদ আসে নাটকের প্রতি মরিয়া ভালোবাসা থেকে, বেঁচে থাকা আর নাটক করাকে সমান চোখে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে। বাস্তব জ্ঞান দিয়ে যাকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

মনে পড়ে যায়, তাঁর বাঞ্ছারামের মত আরও অনেক চরিত্রের কথা, যারা এই রকম মরিয়া হয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। মনোজ মিত্র, অশক্ত দুর্বল শরীরের মনোজ মিত্র আপ্রাণ চেষ্টায় পরবাস করতে চান, এমনকি সাজানো বাগান পর্যন্ত করতে চান, যেখানে শারীরিক ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রকাশ দরকার হয়। তা তো হয় না। শুধু আমি নই, তাঁর দলের সকলেই বুঝতে পারছিলেন, এ হবার নয়। তাই আস্তে আস্তে নিভে এল মহলা, আমিও নানা অছিলায় যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। আর তারপর একদিন ফোন করে মনোজদা বললেন, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে অভিনয় করবে না, এই তো?

এই মনোজ মিত্রকে আপনারা অনেকেই চেনেন না। তাঁকে অনেক বুঝিয়েছি। শুধু আমি নই, আরও অনেকে। এই তো দেখুন, আপনার সমবয়সী যারা, অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন, দলের মাথার ওপরে আছেন, থিয়েটারের মাথার উপরে আছেন আমাদের অভিভাবক হয়ে। আপনিও তাই থাকুন না। কিন্তু মঞ্চের আলো গায়ে না মাখলে তাঁর চলবে না। তাই জোর করে সাজানো বাগানের মহলা দিতে দিতে হঠাৎ একদিন বসে পড়তে হল তাঁকে, জ্ঞান চলে গেল, হাসপাতালে ভর্তি করাতে হল। হাসপাতালের এক কর্তা স্থানীয় আমার দাদার মতো। বললেন, অবস্থা ক্রিটিক্যাল, মনে হচ্ছে এ যাত্রা ফিরিয়ে দিতে পারব, কিন্তু -পারলেনও ফিরিয়ে দিতে, তবে শেষ পর্যন্ত সেই কিন্তুই গ্রাস করে নিল মনোজ মিত্রকে, বেঁচে থাকতে যিনি এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি ছিলেন না।

বেঁচে থাকার এই তীব্র লালসা দিয়েই তাঁর বহু চরিত্র গড়ে উঠেছে। একজন বৃদ্ধ, বাড়ির শিশুটির মৃত্যু তাঁকে বিচলিত করে না, তিনি নিজের বেঁচে থাকা নিয়ে শুধু ভাবেন। এক হ্যারিকেনওয়ালা, যা কিছু সঞ্চয় উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েও সে বাঁচতে চায় নিজের সম্মান রক্ষা করার ভুল ধারণা নিয়ে। মৃত্যুর চোখে জল আর পাখির এই ধারা মনোজ মিত্রের নাটকের মধ্যে দিয়ে সন্তর্পণে বয়ে গেছে। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার ছিল তাঁর, খুব সাদামাটা আটপৌরে চরিত্র -তাদের মধ্যে এমন কিছু কিছু মোচড় দিতেন তিনি, যাতে চরিত্রটা তার সাধারণ বলায়ের মধ্যে থেকেও অসাধারণ হয়ে উঠত। সম্ভব আর অসম্ভবকে মিলিয়ে দেওয়ার এই কারিগরিতে তার ধরনটা তাঁর সমকালীন অন্য দের থেকে একেবারে আলাদা। শেষে যে নাটকটা লিখছিলেন, নাম বোধহয় দিয়েছিলেন রে রে পানকৌড়ি, একবার দুবার শোনার সুযোগ ঘটেছে আমার। কোন একটি পত্রিকায় বেরিয়েছিল। সে এক আশ্চর্য ভাবনা। পৌরাণিক পটভূমিতে লেখা নাটক, কিন্তু পুরাণের কোন আখ্যানের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। রাবণ রাজার বিবাহপূর্ব এক সন্তান, সে পানকৌড়ির মত জলে ভেসে থাকতে পারে। নাটক লেখার সময় গল্পের ছক মাথায় এলে অনেক সময় একে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, কেমন হচ্ছে ইত্যাদি। আমার দারুন লেগেছিল ভাবনাটা। লিখছিলেন কাটছিলেন আবার লিখছেন কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না আরও একটা নাটক লেখার কথা ভাবছিলেন তিনি, হাত দিতে পেরেছিলেন কিনা জানি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে নিয়ে একটা নাটক। খুব আফসোস হয় এ কথা ভেবে যে মনোজ মিত্রের হাতে উনিশ শতক তার ধর্ম আন্দোলন, আমাদের নবজাগরণের ঐতিহাসিক চরিত্রেরা, কেমন সব তাৎপর্য নিয়ে আসতেন তা আর জানা হলো না।

তিনি যখন নাটক লিখতে শুরু করেছেন, সেই ছয়ের দশকে শম্ভু মিত্র বা বিজন ভট্টাচার্য নাটক লিখছেন। তার বাইরে লিখছেন বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়। এই দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী নানাবিধ সমস্যা আর সংকটের কথা উঠে আসছে তাঁদের নাটকে। খুব প্রত্যক্ষভাবে এবং খানিকটা পরোক্ষভাবে তো বটেই, অন্তত বাদল সরকার এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের ভাষা সম্ভাব্যতার স্তর থেকে সরে যাচ্ছে, যাকে আমরা ভুল করে আবসার্ড নাটক বলে মনে করি। মনোজ মিত্র কিন্তু এই প্রবণতার থেকে নিজেকে আলাদা রেখেছেন। বেঁচে থাকার যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর নাটকের মধ্যে ফিরে ফিরে আসে, তাকে রাজনৈতিক বলতে আমার আপত্তি নেই। নরক গুলজার বা অশ্বত্থামার মধ্যে সেই রাজনীতির চাপ অনেক বেশি তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মনোজ মিত্র সে সব কথাই বলছেন একটি নিটল গল্পের মধ্যে দিয়ে। এটা বলবার কথা সে গল্প শেষ হয় শেষ পর্যন্ত ভরসার কথায়, জীবনের অন্ধকারে তাঁর বিশ্বাস নেই। যে নাটকে দীর্ঘদিন অভিনয় করার সুযোগ ঘটেছে আমার, সেই রাজদর্শনে জীবন পরিক্রমার শেষে অভিরাম আবার লম্বোদরকে পিঠে তুলে নেয়, পেছনে শুকনো গাছ ততক্ষণে সবুজ পাতায় ছেয়ে গেছে। লিখতে লিখতে মনে পড়ে গেল সল্টলেকের একটি নির্জন কোণে তাঁর ছিমছাম বাড়িটির কথা। পড়ার বা কাজের ঘর, বাইরের বারান্দায় প্রচুর ফুলের গাছ। এই তো শীত পড়ছে, এখন তাদের ফুটে ওঠার সময়। তারা নিশ্চয়ই এখন মাথা নেড়ে নেড়ে ঘরের শূন্যতাকে শাসন করবে।

জীবনটা যেন নাটকে জ্যান্ত মাছের মত খলবল করে, এই ধরনের একটা কথা পড়েছি তাঁর লেখায়, অথবা শুনেছি তাঁর মুখে। জীবনকে বড় ভালবাসতেন মানুষটি। তার প্রকাশ হিসাবেই হয়তো সুন্দরমে জমজমাট খাওয়া দাওয়ার একটা চল ছিল। সে কথা দিয়েই শেষ করব, তার আগে খাওয়া দাওয়ার উপলক্ষটা নিয়ে কথা বলা জরুরি। নিজে নাটককার বলেই হয়তো তিনি চাইতেন, নতুন প্রজন্মের নাটককারেরা উঠে আসুক। একটা সময়ে তাঁর এবং চন্দন সেনের উদ্যোগে নাটক পড়ার আসর বসত নিয়মিত। আমরা যুবকেরা সেখানে নাটক পড়তাম। সেই নাটক বিশ্লেষণ করা হতো। সুন্দরম থেকে প্রতি বছর একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দু’জন বিচারক থাকেন। সুন্দরমের সদস্যদের কাজ শুধু তাঁদের বাড়িতে নাটকগুলি পৌঁছে দেওয়া, আর কোনও ব্যাপারে মনোজ মিত্র এবং তার দলের লোকেদের কোনও ভূমিকা থাকত না। একটা নির্দিষ্ট দিনে এই দুই বিচারককে একসঙ্গে ডাকা হত একটি খানদানি রেস্তোরাঁয়, পেটপুরে ভোজন করিয়ে ফল ঘোষণা করা হত। বিচার এবং ভোজন দুটো কাজেই আমি একাধিকবার আমন্ত্রিত হয়েছি।

সাজানো বাগানের শেষ দীর্ঘ সংলাপটা মনে আছে? এই সুন্দর পৃথিবীকে নবজাতকের হাতে দিয়ে যেতে হবে তো? পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলা আর তাকে নবজাতকের হাতে দিয়ে যাওয়া -এই দুই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মনোজ মিত্রের নাটক, তাঁর বেঁচে থাকা।