উপন্যাসের তন্নিষ্ট পাঠ ঘিরে পাঠকের কখনও আগ্রহ থাকে। আবার কোনও সময়ে তৈরি হয় বিরক্তি। কিন্তু কাহিনীর স্তরে বিস্তারে যখন উন্মোচিত হয় সমাজবিকাশের ধারা উপধারা -মগ্নতার একটা ভিন্ন জাগে পাঠের উপন্যাস ঘিরে-

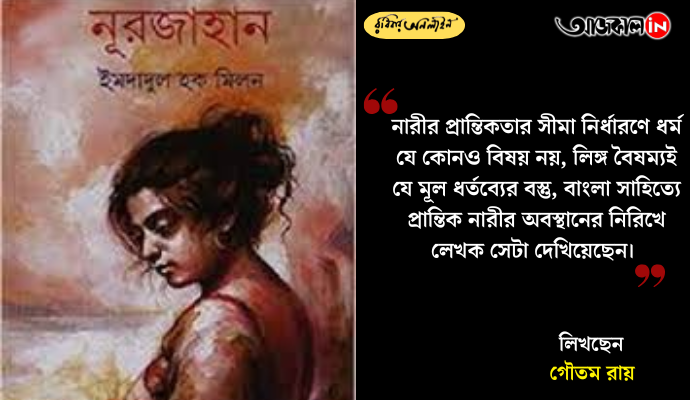

এপার বাংলার পাঠকেরা হয়তো খুব বেশি চর্চা করেননি ইমদাদুল হক মিলনের 'নূরজাহান' ঘিরে। নারীর প্রান্তিকতার সীমা নির্ধারণে ধর্ম যে কোনও বিষয় নয়, লিঙ্গ বৈষম্যই যে মূল ধর্তব্যের বস্তু, বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক নারীর অবস্থানের নিরিখে লেখক সেটা দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসটি পড়লে কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে' থেকে আবু ইসসাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ি', ওয়ালিউল্লাহের 'লালসালু' সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'রাণীর গাটের বৃত্তান্ত', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' কিংবা 'সদাগর', ইলিয়াসের 'মিলির হাতে স্টেনগান', সেলিনা হোসেনের 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' - প্রান্তিক মানুষের ভিতলেও প্রান্তিকতর যিনি, সেই নারী জীবনের বারমাস্যার অপূর্ব চিত্রকথন পাওয়া যায়। ওদুদ যেভাবে সেকালের পূর্ববঙ্গের নারীজীবন এনে চমকে দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে, মিলনও যেন বিভাগ উত্তর কালের পূর্ব-পাকিস্থান, ধর্মকে ব্যবহার করে পুরুষতন্ত্রের প্রভাব বিস্তার, আর তার মাঝে প্রবাহমান রাজনীতির জলছবি -এ এক অনবদ্য সমাজবীক্ষণ। মুসলমান সমাজ সম্পর্কে নেতিবাচক ভাবনা তৈরির উদ্দেশে আবুল বাশার লেখেন 'ফুলবউ' । পবিত্র ইসলামকে ছোট করে, অমর্যাদার আসনে বসিয়ে হিন্দু- মুসলমান, উভয় সাম্প্রদায়িকতাকেই তিনি উসকে দেন। উসকে দিয়ে প্রগতিশীল সাজেন। আনন্দবাজার থেকে লাথি খাওয়ার পর বামপন্থীদের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। আবার মমতার প্রসাদ পেয়ে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যান।

অথচ মিলনের সৃষ্টি ঘিরে প্রগতিশীলদের ভাবতেই প্রায় দেখা যায় না। বীজেশ সাহার মত দুই বাংলার সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনে নিবেদিত প্রাণ মানুষ ছাপেন মিলনের বই। এপারের উন্নাসিক বাঙালির সেসব দেখার সময় কোথায়? 'পর'এর মত উপন্যাসে গায়িকা উৎপলা সেনের জন্মভিটেকে ঘিরে মিলনের আবেগ আমাদের চোখ ভিজিয়ে দেয়, মুক্তিযুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে বেকায়দায় ফেলতে, জাল বাসন্তীর কারবারিরা কীভাবে খাদ্য সঙ্কট তৈরি করছে, সম্ভবত তার একমাত্র সাক্ষ্য আছে মিলনের কিছু ছোটগল্পে (পাঠক, আনন্দ থেকে প্রকাশিত, ওঁর পঞ্চাশটি গল্পে, সেইসব গল্প পাবেন)। তবু আমরা মাতি বাজার চলতি হুমায়ুন আহমদে। আঁচলে কাঁচ বাঁধতেই যে আমরা ভালোবাসি। তাই সোনা চিনব কী করে? সোনা চেনার বড় দায়। আর চিনতেই বা কজনে চায়? নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তো সেই কবে চলে গেছে, 'আঁচলে কাঁচ বাঁধে সবাই, চেনে না কেউ সোনা'। তেমন অবস্থার তো অদলবদল আমাদের মনোলোকে আজ পর্যন্ত হয়নি। আর হয়নি বলেই ইমদাদুল হক মিলনের ঐতিহাসিক সৃষ্টি 'নূরজাহাহান' ঘিরে এপারের বাঙালির কেমন যেন একটা চোখ বন্ধ করে থাকা অবস্থা চলেই যাচ্ছে। উপন্যাসের শুরুতেই রয়েছে দাবিরের অনেকক্ষণ ধরে তামাক খাওয়ার উল্লেখ।

এই উল্লেখ যখন আমরা পাচ্ছি তখন কেবলমাত্র আমরা জানতে পারছি দাবির হল, দবির গাছি। কিন্তু সে কী করে, কী তার পরিচয়, কী তার জীবিকা, নুরজাহানের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী -এ সমস্ত কিছু না বুঝেও আমরা বুঝতে পারছি, উত্তরের হাওয়া দাবিরের বুকের মধ্যে ঢুকে গেছে। বুক তোলপাড় করে দিচ্ছে। এই বর্ণনা হয়তো উপন্যাসের শুরুতে একটা সামান্য আভাস দিচ্ছে, দাবিরের জীবিকা সম্পর্কে। সামান্য একটা ছবির অস্পষ্ট ধারণা তৈরি করছে দবির নামক মানুষটির আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ঘিরে। কারণ, উত্তরের হাওয়া কোনও মানুষের বুকে তোলপাড় জাগাচ্ছে -এই যে একটা ঘটনাক্রম, যার মধ্যে একাধারে ফুটে উঠছে এক ধরনের কাব্যিক আখ্যান। আবার সেই সঙ্গেই সেই কাব্যিক আখ্যান আমাদের পৌঁছে দিচ্ছে একজন মানুষের বুকের ভিতরটাকে তোলপাড় করে দেওয়ার একটা প্রেক্ষাপটে। সেই প্রেক্ষাপট আমাদের সামনে এই প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে যে, কেন উত্তরের হাওয়া খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘরের ছায়াতে বসে থাকা একজন মানুষের বুকে তোলপাড় জাগাচ্ছে? খাওয়া দাওয়া শেষ করার এই যে আঙ্গিক উপন্যাসের শুরুতে আখ্যায়িত হচ্ছে, সেই আঙ্গিকের থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, মধ্যাহ্নভোজ শেষ করে, ঘরের দাওয়ায় এসে বসেছে দবির গাছি।

'গাছি' কি কোনও মানুষের উপাধি হয়? না, 'গাছি' উপাধি সংযোগের মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি, একজন মানুষের জীবিকার একটা আভাস? মধ্যকালীন ভারত থেকেই বাঙালির জীবন জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে তার উপাধির বিষয়টি। এটি যেমন বাঙালি হিন্দুর ক্ষেত্রে হয়েছে, এটি তেমনই বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রেও হয়েছে। সম্ভ্রান্ত হিন্দুর ক্ষেত্রেও হয়েছে। আশরাফ মুসলমানের ক্ষেত্রে হয়েছে। আবার ঠিক তেমনি নিম্নবর্গীয় হিন্দুর ক্ষেত্রে হয়েছে। আতরাফ মুসলমানের ক্ষেত্রে হয়েছে। সামাজিক বিন্যাসের পটভূমিকায় এই উপাধির বিষয়টা মধ্যকালীন ভারত থেকে ভারতীয় সমাজ জীবনে, বিশেষ করে বাংলার সমাজ জীবনে, একটা বড় রকমের ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটা বড় পর্যায় হিসেবে সপ্তাদশ শতকের শেষ দিক থেকেই এই বৃত্তিমূলক উপাধিগুলি বাংলার সমাজ জীবনকে ঘিরে ফেলতে শুরু করে। এই প্রেক্ষিত ভৌগোলিকভাবে আজ বাংলার যে অংশ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ, সেই অংশে অনেক বেশি কার্যকর হয়। সেই কার্যকর হওয়ার সামাজিক প্রকাশ আজকের বাংলাদেশের ভৌগোলিক অংশে অষ্টাদশ, উনবিংশ শতকে, এমন কি বিংশ শতকের একটা বড় সময় জুড়ে খুব বেশি ভাবে কার্যকরী হয়েছিল।

তার মানে এই নয় যে, আজকের ভৌগোলিক বা রাজনৈতিকভাবে যে অংশটি ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত, সেখানে এই পেশাভিত্তিক, উপাধিগত পরিচয় সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকরী ছিল না। রাঢবঙ্গে, বিশেষ করে আজকের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান জেলা, বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা, দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ, এই সমস্ত অঞ্চলে বাঙালি মুসলমানের একটা বড় অংশের ভেতরে এই পেশাভিত্তিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রকে খুব জোরদার ভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই প্রভাব পরবর্তী সময়ে বাংলার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের নানান টালমাটাল অবস্থাকে হিন্দোলিত করেছিল। জাতীয় আন্দোলনের সময়কালে, ব্রিটিশ বিরোধী অবস্থানের ক্ষেত্রেও খুব বড় রকমের অবদান রেখেছিল। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে, পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে আজও ভূমিকা রেখে চলেছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে, সাধারণ মানুষের সামাজিক বিন্যাসের চিত্রটিকে প্রভাবিত করবার ক্ষেত্রে সেই পর্যায়টি আজও অনেকটাই কার্যকরী থেকে গেছে।

দাবিরের যে দীর্ঘ সময় ধরে তামাক খাবার ঘটনা উপন্যাসের তৃতীয় পঙতিতে তুলে আনছেন লেখক, তা থেকে সময়ের দীর্ঘসূত্রিতার বিনিসুতোয় নকশা কাটবার এক অসামান্য ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি। লেখক এখানে উল্লেখ করতে পারতেন, শুধুমাত্র দাবিদের তামাক খাওয়ার ঘটনাটিকে। কিন্তু সেটি উল্লেখ না করে, সময় ধরে তামাক খাওয়ার যে ঘটনাক্রম তিনি উল্লেখ করলেন, তা থেকে উপন্যাসের প্রথমেই পাঠকের মনে একটি সম্মোহন তৈরি হলো উপন্যাসটির প্রতি। কোনও একটা কৌণিক বিন্দুতে রেখে উপন্যাসের পটভূমিকাকে দেখতে রাজি নন লেখক। আর রাজি নন বলেই দাবিরের তামাক খাওয়ার সময়ক্ষেপনের কথা তিনি উল্লেখ করছেন। দাবিরের তামাক খাওয়া যেন হয়ে উঠেছে এখানে, সেকাল-একাল এবং ভাবিকালের মধ্যে একটা সংযোগের বিন্দু রেখা। এই বিন্দুরেখা যখন আমরা জেনে হোক বা না জেনে হোক অতিক্রম করছি লেখকের শব্দবন্ধের মধ্যে দিয়ে, তখনও কিন্তু আমাদের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরজাহানের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে পরিচয়ের কিছুটা আগেই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির সর্বাঙ্গিহীনতায় সময়ের যোগসূত্রের আলাপ পর্বের পটভূমিকা ইমদাদুল হক মিলন রচনা করছেন। সেই পটভূমিকা নির্মাণ কীভাবে ঘটছে? লেখক লিখছেন, 'রান্নাচালায় বসে গুছিয়ে, সুন্দর করে তামাক সাজিয়ে দেয় নূরজাহান আর নয়তো তার মা (পৃষ্ঠা-৩)।'

এই যে কটি শব্দের ব্যবহার, তার মধ্যে দিয়ে প্রথমেই আমরা বুঝতে পারি, দাবির গাছি, তার বিবি বা তার সন্তান নূরজাহানের পারিবারিক অর্থনৈতিক ভিত্তিটা কী? আর পারিবারিক অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরেই যে সব সময় সামাজিক ভিত্তির একটা বড় স্তম্ভ রচিত হয়, আভাসও যেন আমরা দাবির গাছির পরিবারের এক টুকরো আভাসের ভেতর দিয়েই খানিকটা আন্দাজ করে নিই (ক্রমশঃ)