বাঙালির রসনা তৃপ্তির অন্যতম সেরা উপকরণ হল মিষ্টি। সন্দেশ না রসগোল্লা -এ তর্ক যেন মোহনবাগান না ইস্টবেঙ্গল কিংবা ইলিশ না চিড়িং -এর মতই মিষ্টি মধুর-

দেশভাগ হয়ে গিয়েছে। বিলকুল ভুলের খপ্পরে পড়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুলকে আমরা ভারত আর সেকালের পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালি যে যার মত 'ভেন্ন' করে ফেলেছি। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ', সেখানে উত্তমবাবুর ডায়লগ; বিরাজ, ওরা আমাদের ভেন্ন করে দিয়েছে -এই সংলাপের থ্রোয়িংয়ের মধ্যে উত্তমকুমার যে বুক নিঙরোনো কান্না ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেই উচ্চারণ থেকেই আমরা বুঝি জাত অভিনেতার চরিত্র। সেলাম উত্তমকুমার। সুচিত্রা সেনের 'উতু' কে-

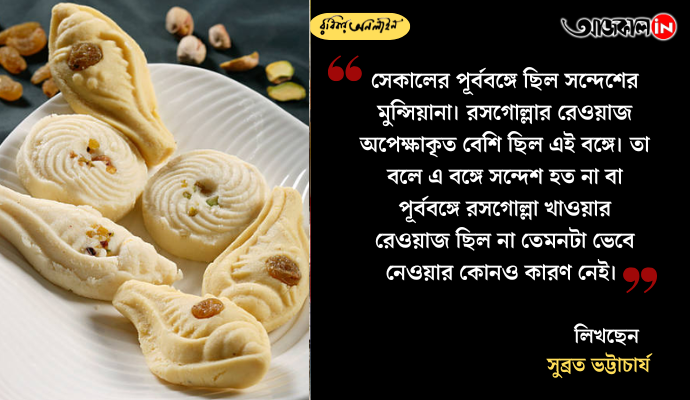

সেকালের পূর্ববঙ্গে ছিল সন্দেশের মুন্সিয়ানা। রসগোল্লার রেওয়াজ অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল এই বঙ্গে। তা বলে এ বঙ্গে সন্দেশ হত না বা পূর্ববঙ্গে রসগোল্লা খাওয়ার রেওয়াজ ছিল না তেমনটা ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। এই বঙ্গে সদর কে, মানে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে মিষ্টি খাবারের যে রমরমা সময়ের সঙ্গে আরও রমরমিয়ে উঠেছে পূর্ববঙ্গে কিন্তু এই মিষ্টির শ্রীবৃদ্ধিটা হয়েছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সদরের থেকে সেখানে মফসসলগুলিতেই মিষ্টান্নের বৈচিত্র আর শ্রীবৃদ্ধির বহরটা বেশি হয়েছে। জামাই ঠকানো সন্দেশের খুব খাতির তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকের কলকাতার বাবুবিলাসে। এখন আর বিশেষ কেউ চিনবেই না, জামাই ঠকানো সন্দেশ বললে। বলতে হবে, 'জলভরা সন্দেশ'। কেউ কেউ আবার একটু বেশি বড় করে 'জলভরা তালশাঁস' বলতেও পছন্দ করে। তবে অনেকে আবার কেবল তালশাঁসও বলে। এ সন্দেশের উৎপত্তি কলকাতার বাগবাজারে বা ফরাসডাঙার বাগবাজারে - তা নিয়ে বিস্তর ঝগড়াঝাটি আছে। সে সবের মধ্যে না যাওয়াই ভালো। অমন কড়াপাকের সন্দেশের জন্মকথার সঙ্গে যে শহরের মাটির গন্ধই লেগে থাক না কেন,আসল তো হল গিয়ে সেই সন্দেশের স্বাদ। আজকাল ইউটিউবের দৌলতে এসব সন্দেশ তৈরির ব্যাপার স্যাপার দেখবার একটু আধটু সুযোগ সাধারণ মানুষের হয়। সেখানে দেখায় আধখানা ছাচের মধ্যে নলেন গুড় দিয়ে দেওয়া। অমনটা কি এই জামাই ঠকানো সন্দেশ বলে প্রথম জীবনে পরিচয় পাওয়া সন্দেশের ছিল? শোনা যায়, সেকালে আজকের মত ছাচে থাকা অবস্থায় সন্দেশের নীচের দিকে খানিকটা গত্ত করে নলেন গুড় চামচে করে দিয়ে আবার মাখা সন্দেশ দিয়ে সেই ছিদ্রটি বুজিয়ে দেওয়ার যে রীতি হয়েছে, উনিশ শতকে তা ছিল না।

এখন প্রায় অবলুপ্ত এলাচ দানা সেকালে এই জলভরা সন্দেশের মধ্য পুড়ে দেওয়া হতো। এলাচদানা ছিল দেখতে অনেকটা আজকের নকুলদানারই মতো। কিন্তু নকুলদানার সঙ্গে এলাচদানার ফারাকটা হল, নকুলদানার মধ্যে কোনও মশলা থাকে না। কিন্তু এলাচদানার মধ্যে খোসা ছাড়ানো বেশ খানিকটা ছোটো এলাচের দানা থাকত। জলভরা সন্দেশ আজ যেমন কড়া পাকের মাখা সন্দেশটা খানিক ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর ছাচে দেওয়া হয়, সেকালে কিন্তু তেমনটা হত না। সময় বদলায় রসনার তাড় পাল্টায়। উপকরণে যোগ হয় কত নতুন নতুন বিষয়।এই যে এলাচদানা- একালে সেটি দুর্লভ। এখন এই এলাচদানা কোথাওই পাওয়া যায় না। যেমন পাওয়া যায় না, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যসে বহুল ব্যবহৃত 'কাশীর চিনি'। উনিশ শতকে যখন আস্তে আস্তে উচ্চবিত্ত মহলে চিনির ব্যবহার হতে শুরু করে ব্যাপক ভাবে, তখন কলে তৈরি চিনি ঘিরে অনেকেরই আপত্তি ছিল। কিছু কিছু অন্ধ ধর্মীয় সংস্কার ছিল। বিশেষ করে ব্রাহ্মণঘরের বিধবারা এই কলে তৈরি চিনি খেতে চাইতেন না। তাঁদের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিল এই 'কাশীর চিনি'। এই কাশীর চিনি এখন দুর্লভ। কাশীতে গিয়েও ক’জন খুঁজে পান এই কাশীর চিনি তা বলা যায় না। কাশীর চিনি বেঁচে আছে বিভূতিভূষণের বিভিন্ন উপন্যাসে। বিশেষ করে অপুর সংসারে। আর তাঁর নানা ছোটগল্পের মধ্যে। আসলে এই যে খাদ্যের নানা ধরনের উপকরণ, এককালে যেগুলো খুব সহজে পাওয়া যেত, এখন সেগুলোর সন্ধান আমরা কেবলমাত্র বাংলা উপন্যাসেই পাই বা ছোটগল্পে পাই। আবার আজ যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো হয়তো আগামী দিনে, একশো বছর পর, সেকালের বাঙালিদের কাছে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে। তাঁরা খুঁজবেন খাবারের নানা রকম উপকরণ। সেই উপকরণের মধ্যে তাঁরা এই একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মানুষদের সমাজচিত্রের নানা শিরা-উপশিরা সন্ধানে ব্রতী হবেন।

সন্দেশের সাজ শয্যায় এপার বাংলায় উনিশ শতক অনেকখানি এগিয়েছিল। সেই এগিয়ে থাকার পেছনে অবশ্যই নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক পটভূমিকা কার্যকরী ছিল। সন্দেশের এই সাজসজ্জার মুন্সিয়ানায় আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে, বিশেষ করে শিশু সাহিত্যে সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়ের ধারাবাহিকতায় 'সন্দেশ' একটা ইতিহাস। সেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আজও সেই আগের মত গতিচিত্র নিয়েই প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তবে কলকাতা শহরের সন্দেশের গায়ে-গতরের সৌন্দর্য আর তার সঙ্গে যদি মফস্বলের শুকনো মিষ্টির বিভিন্ন ধরনের মুন্সিয়ানার একটা তুলনামূলক আলোচনা আমরা করি, তবে দেখব, রসনা তৃপ্তির ক্ষেত্রে এপার বাংলার এবং ওপার বাংলা দুইয়ের ক্ষেত্রেই সদরকে টেক্কা দেয় মফস্বল। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার মন্ডা, তাঁকে সন্দেশ বলা যায় কি যায় না, এই পাত্রাধার তিল না তৈলাধার পাত্র বিতর্কে প্রবেশ করবার আগে যে কথাটা খুব জোরে সঙ্গে বলতে হয় সেটা হল স্বাদের বৈচিত্রের ক্ষেত্রে মুক্তাগাছার মন্ডা বাংলার বহু অঞ্চলের বহু আঞ্চলিক মিষ্টির সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিতে পারে। কোনও একটা বাংলা ছবিতে, বিয়ে বাড়িতে খেতে বসে প্রখ্যাত অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায় দইয়ের ভাড় চুমুক দিয়ে বলে দিয়েছিলেন কোথাকার দই। সেকালে এপার বাংলায় মোল্লার চকের দইয়ের ব্যাপক খ্যাতি ছিল। আবার সমরেশ বসুর প্রথম জীবন যে আতপুরে কেটেছে, সেই আতপুরের মধু ঘোষের দইয়ের খ্যাতি ছিল এককালে ভুবন জোড়া। কলকাতা সংলগ্ন এলাকাগুলিতে মধু ঘোষের দইয়ের যথেষ্ট সুনাম ছিল। কিন্তু দেশভাগের এতকাল পরেও আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় বাঙালির দই হিসেবে আজকের বাংলাদেশের বৃহত্তর বগুড়া জেলার, এখন সেটা শেরপুর জেলা হয়ে গিয়েছে, সেখানকার গৌড় নিতাইয়ের দই, তার খ্যাতি কিন্তু এতোটুকু ম্লান হয়নি।

শেরপুরের ঘেঁটু ঘোষ ছিলেন এই দইয়ের প্রথম প্রস্তুতকারক। সেকালের বহু নামজাদা লোক এই ঘেঁটু ঘোষের তৈরি দই খেয়ে একেবারে গুণমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি বিলেতে গণ্যমান্য মানুষজনদের কাছেও এই ঘেঁটু ঘোষের তৈরি দই সেকালে পাঠানো হয়েছিল। ইংল্যান্ডেশ্বরীকেও নাকি পাঠানো হয়েছিল এই দই, এমনটাই বগুড়া জেলার ইতিহাস ঘিরে লেখা নানা গ্রন্থে রয়েছে। বগুড়া শেরপুরের দইয়ের খ্যাতি আজও বিশ্বজুড়ে আছে। সম্ভবত বাগবাজারের রসগোল্লার যেমন খ্যাতি ঠিক তেমনি বগুড়ার শেরপুরের এই গৌড়নিতায়ের খ্যাতি। গৌড়নিতাইরে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চাঁছা ছোট ছোট ঝুড়িতে তৈরি দই, যা ওই বাঁশের পাত্রটা উল্টো করলে এক ফোঁটাও মাটিতে পড়ে না। এমন দই আজকাল কলকাতার অনেক জায়গাতে তৈরি হয় বটে। তবে সেই নাটোরের কাঁচাগোল্লা ঘিরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আর গোপাল ভাঁড়ের যে প্রচলিত গল্পটি আছে, এই ধারাতে বলতে হয়; জল হওয়ার একটা বড় গুন আছে। বাগবাজারের রসগোল্লার সমস্ত খাঁটি গুণে, মানে, দামে -এখন যারা বহন করেন, সেই শ্যামপুকুর স্ট্রীটের চিত্তরঞ্জন, সে দোকানের কর্ণাধার সুমিত, তাঁর কাছ থেকে কারিগর নিয়ে গিয়ে যদি পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়াতে কেউ রসগোল্লা তৈরি করে, একই মান, একই পরিমাপ –সবকিছু দিয়ে, তবুও সুমিতের দোকানের রসগোল্লার মানের ধারেকাছে সেই রসগোল্লা কিছুতেই আসবে না। কারণ, উত্তর কলকাতার মানুষ, শব্দ, জল, হাওয়া সবকিছু মিলিয়ে যে একটা মজলিস, সেই মজলিস কিন্তু পাওয়া যাবে না, পুরান ঢাকার লারা মিনি স্ট্রিট থেকে শুরু করে আধুনিক ঢাকার ময়মনসিং রোডের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা সুবিস্তৃত পাঁচতারা হোটেল শেরাটনে। ঠিক তেমনি সুমিত যদি আজ ঘেঁটু ঘোষের কোনও বংশধরকে নিয়ে আসেন, সেই বংশধরের স্থিতি সাকিন কলকাতাতেও হয় সুমিতের সৌজন্যে, তবুও অমন শেরপুরের দই কলকাতায় তৈরি হবে না। তার কারণ সেই এক আবহাওয়া। শেরপুরের জল-বাতাস-আগুন-করতোয়া নদী -সবকিছু মিলে যে আবহাওয়া, অমিয় চক্রবর্তী শত চেষ্টা করেও তাকে মেলাতে পারবেন না।