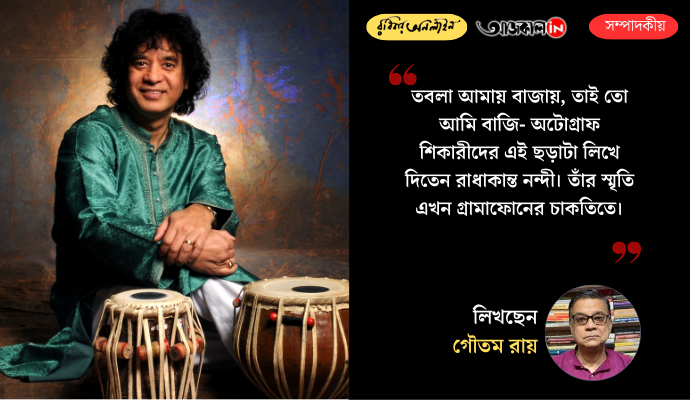

তবলা আমায় বাজায়, তাই তো আমি বাজি- অটোগ্রাফ শিকারীদের এই ছড়াটা লিখে দিতেন রাধাকান্ত নন্দী। তাঁর স্মৃতি এখন গ্রামাফোনের চাকতিতে। কিন্তু বাঙালিকে তালবাদ্যে নতুন করে দীক্ষিত করে গেলেন জাকির হোসেন-

বিশ শতকের গোড়াতে তবলা বাজানো ঘিরে বাঙালি ভদ্রলোকদের কী ধরনের মানসিকতা ছিল তা সুকুমার রায়ের 'সৎপাত্র' কবিতাটি থেকে খুব সুন্দর বুঝতে পারা যায়। সুকুমার লিখেছেন, 'কনিষ্ঠটি তবলা বাজায়। যাত্রাদলে পাঁচ টাকা পায়।'

তবলার কিংবদন্তি হীরেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় একবার অত্যন্ত যন্ত্রণার সঙ্গে তাঁর শৈশব, কৈশোরকালে ভদ্র বাঙালিদের তবলা বাজানো ঘিরে মন মানসিকতা এবং অভিব্যক্তি বোঝাতে সুকুমার রায়ের 'সৎপাত্র' কবিতাটির কথা বলেছিলেন।

হীরুবাবু খুব যন্ত্রণার সঙ্গে সেদিন বলেছিলেন; 'তবলা শিখি। তবলা বাজাই, বলে সমাজে এতটাই কটুক্তি শুনতে হত সাধারণের কাছ থেকে। এতটাই নেতিবাচক ব্যবহার পেতাম, যার জন্য একাকী বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতাম।'

তবলার কিংবদন্তি জাকির হোসেনের প্রয়াণের পর তাঁকে ঘিরে দেশে-বিদেশে যে ভালোবাসা, আবেগ, ভালোলাগা -তার প্রেক্ষিতে মনে হয় এক ধরনের কষ্টকল্পনা, আজ যদি হীরুবাবু বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁর জীবনের শুরুর সময়ের সেই যন্ত্রণা, সেখান থেকে হয়ত কিছুটা তিনি স্বস্তি অনুভব করতেন।

আজ অবশ্য যাঁরা জাকির হোসেনকে ঘিরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন, তাঁদের বেশিরভাগ মানুষই বাংলার গর্ব, বাঙালির গর্ব, হীরুবাবুর নামটাও সম্ভবত শোনেননি। সেই কালের মন-মানসিকতা অনুযায়ী হীরুবাবু একটু কথা বেশি বলতেন। সেই বেশি কথা বলাকে প্রগলভতা বলা যায় না। আবার বাচালও বলা যায় না।

কিন্তু তিনি অনৃতবাদক ছিলেন না বা পরচর্চাতেও মগ্ন থাকতেন না। বেনারস ঘরানা, তাঁর গুরু, কন্ঠে মহারাজ, গুরুপুত্র কিষান মহারাজ, তাঁর ব্যবহৃত তবলার গেটআপটি আর দশটি প্রচলিত তবলা থেকে কেন বেশি চওড়া, এমন সব বিষয় ঘিরে একদম বৈঠকে চালে আসর জমিয়ে রাখবার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল হীরুবাবুর। অথচ ভাবলে খুব কষ্ট লাগে কলকাতার একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে কলাবিদ্যা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পঠন পাঠন করানো হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য, হীরুবাবুর প্রবল ভোকাল ভঙ্গিমা ঘিরে ব্যক্তিস্তরের অসমীচীন কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেননি।

জাকির হোসেনের প্রয়াণের পর মার্গসংগীত ঘিরে সেই চিরন্তন তর্কটি হয়তো রসিক মহলে আবার উঠে আসছে, যেমন, জনপ্রিয়তার নিরিখে সেতারে পন্ডিত রবিশঙ্কর বা সরোদে ওস্তাদ আমজাদ আলির মতো, ওভাবে কিংবদন্তি হয়ে উঠতে না পারলেও যে তাঁর প্রিয় মানুষদের কাছে পন্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ বা সরোদ প্রিয় মানুষদের কাছে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, একটা অন্য ধরনের ভালোলাগা, অন্য ধরনের ভালোবাসার মানুষ ছিলেন। তাই তবলা প্রিয় মানুষদের কাছে ওস্তাদ আল্লা রাখা, ওস্তাদ জাকির হোসেন, পন্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় প্রমূখ ব্যক্তিত্ব আর বেনারাস ঘরানার পন্ডিত কিষান মহারাজ, আরেকটা অন্য ধরনের অনুভূতি।

জাকির হোসেনের বা তাঁর পিতা ওস্তাদ আল্লা রাখার যে অর্থে জনপ্রিয়তা ছিল, সেই অর্থে জনপ্রিয়তা কিন্তু কিষান মহারাজ বা অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের ছিল না। কিন্তু অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, পন্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে একাধিকবার সঙ্গত করেছেন। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তো করিয়েইছেন। আবার মেজাজি বিলায়েত খাঁকে ঘিরে সংবাদ মাধ্যম চিরদিনই এমন কিছু খবরাখবর পরিবেশন করে গেছে, যা ঘিরে ওস্তাদজির মনের মধ্যে একটা গভীর যন্ত্রনা ছিল, দুঃখ ছিল। কষ্ট তো ছিলই।

শাস্ত্রীয় সংগীতের দুনিয়াকে মানুষের আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষেত্রে গত পঞ্চাশ বছরে যাঁরা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন সদ্যপ্রয়াত ওস্তাদ জাকির হোসেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের ভিতর একটা সময় তবলাকে ঘিরে যে নাক শিটকোনো ব্যাপারটা ছিল, তার আসল কারণ হল; বাইজি সংস্কৃতির সঙ্গে তবলার সংযোগ। তাই একটা সময় বাঙালি, উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চার সঙ্গে এই বাইজি সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় যে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ব্যবহার, দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাকে একাত্ম করে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিল। যদুভট্টের মত মানুষ, বিষ্ণুপুর ঘরানা -এ সমস্ত বিষয়গুলি বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে উনিশ শতকেই খুব একাত্ম হয়ে উঠেছিল। তবু সেই একাত্মতার মধ্যেও এক ধরনের অজানা, অপরিচিতির মাত্রা কাজ করেছে। আর সেই অজানা অপরিচিতির মাত্রাটা এমনভাবে নবোত্থিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে আকীর্ণ করেছিল যে সংগীত চর্চার সামগ্রিক বিষয়টাই মধ্যবিত্ত সমাজ, শিক্ষিত সমাজ- এঁরা ভালোভাবে নিতে পারেননি।

তাই যখন দেখা গেল গ্রামোফোন রেকর্ড আস্তে আস্তে বাঙালির বিনোদনের দুনিয়াকে আমোদিত করে ফেলতে শুরু করেছে। তখন সাধারণভাবে যাঁরা গান গাইতে শুরু করলেন বা বাদ্যযন্ত্র রেকর্ড করতে শুরু করলেন, তাঁদের মধ্যে দুটো স্তর তৈরি হয়ে গেল। যাঁরা সেই সময় পেশাদার বিনোদন জগতের সঙ্গে সংযুক্ত, তাঁরা এক রকম ভাবে এই বিনোদনের দুনিয়ায় এলেন। তাঁদের গাওয়া গ্রামাফোন রেকর্ড একরকমভাবে শিল্পীর নাম মুদ্রিত হল। যেমন, প্রথম যিনি গ্রামাফোন রেকর্ড কলকাতা থেকে করেছিলেন বলে কার্যত সর্বসম্মত একটা ধারণা আছে, সেকালের সেই বিখ্যাত শিল্পী গওহরজান, তিনি তাঁর রেকর্ডের শেষে বলতেন; মাই নেম ইজ গাওহরজান। সেটা ছিল সেই সময়ের রেকর্ড করবার একটা পদ্ধতি। এমনকি তবলাতে সঙ্গে যিনি থাকতেন, তাঁর নামটাও শিল্পী বলে দিতেন। মালকাজান, দুইজন মালকাজান ছিলেন। আগ্রাওয়ালী এবং চুলবুল্লিওয়ালি মালকাজান। এঁরাও কিন্তু এভাবেই নিজেদের নাম, নিজেরা বলতেন এবং তবলাতে যিনি সঙ্গত করেছেন, তাঁর নামটাও নিজেরা বলে দিতেন।

পরিচিত সামাজিক বৃত্তের সঙ্গে তাঁদের পৃথক করবার জন্য এইরকম একটি সামাজিক পদ্ধতি সেই সময়কালে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে যখন গৃহস্থ বাড়ির নারীরা রেকর্ড করতে শুরু করলেন, তখন তাঁদের নামের পাশে লেখা হতে থাকলো অ্যামেচার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রখ্যাত ভজন শিল্পী যূথিকা রায় প্রথম এই ধরনের ব্যক্তিত্ব, যিনি রেকর্ড করেছিলেন। যাঁর নামের সঙ্গে লেখা ছিল যূথিকা রায়, ব্র্যাকেটে রেনু এবং অ্যামেচার। যূথিকা রায় নিজে আমাকে বলেছিলেন, নিজে আমাকে বলেছিলেন; তিনি প্রথম নন। কমল দাশগুপ্তর ভগিনী সুধীরা দাশগুপ্ত নন অ্যামেচার পরিমণ্ডলের বাইরে প্রথম অ্যামেচার শিল্পী যিনি রেকর্ড করেছিলেন।

এইরকম পর্যায় বহুদিন বাংলা সংগীত জগতের দুটি স্তরে, অর্থাৎ ; উচ্চাঙ্গ সংগীতের স্তরে, আর লঘু সংগীতের স্তরে বজায় ছিল। ব্যতিক্রম তৈরি করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গান যখন থেকে রেকর্ড হতে শুরু করে , তখন থেকে সেটা রবি বাবুর গান এই পর্যায় অতিক্রম করে ফেলেছে। সম্ভবত রবিবাবুর গান লেখা কোনও গ্রামাফোন রেকর্ডের আদৌ কোনও অস্তিত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথের গান , যবে থেকে রেকর্ড বদ্ধ হতে শুরু করল, সেইসময়, দেশবন্ধু ভগিনী অমলা দাশ, সাহানা দেবী ইত্যাদি বা তারও পরবর্তী পর্যায়ে কণক বিশ্বাস ,কিংবা তারও পরে শান্তিদেব ঘোষ, মালতী ঘোষাল ,সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র হিসাবে কিংবদন্তি হয়ে আছেন ,পঙ্কজ কুমার মল্লিক ,কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় - ইত্যাদি তখন কিন্তু সেটা রবীন্দ্রনাথের গান আরো পরে রবীন্দ্র সংগীত হিসেবেই সাধারণ জনমানসে পরিগণিত হতে শুরু করেছে।

ধ্রুপদীয়ানার সঙ্গে ব্যবহারিক জগতের একটা সম্পর্কের টালমাটাল বিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে খুব তীব্র হয়ে উঠতে শুরু করে। এই সময়কালে অবাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি, যেমন আগ্রা ঘরানা, কিরোয়ানি ঘরানা ইত্যাদির সম্পর্কের উথাল পাতাল ঘটতে থাকলেও , একটা বড় অংশের মানুষ, তাঁরা প্রকৃতভাবে ভারতীয় সংগীতের ধ্রুপদী ঘরানার নানা আঙ্গিক ঘিরে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাপূর্ণ একটা ধারণা এবং প্রত্যয়ের প্রতি অন্তরের অন্তস্থল থেকে আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে।

আবার একটা অংশ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জলসাঘর নামক ছোটগল্প, যেটি সত্যজিৎ রায় পরবর্তীকালে ফিল্মে অমর করেছিলেন, তার সেই চরিত্র , বিশ্বম্ভর রায়ের অপছন্দের মানুষ , মহিম গাঙ্গুলী। যে চরিত্রটিতে সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম জলসাঘরে গঙ্গাপদ বসুর অনবদ্য অভিনয় রয়েছে। তার যে একটা লোক দেখেনি মানসিকতা, সেই মানসিকতা টি ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠতে শুরু করে ।

এই লোক দেখানো মানসিকতাটা ধ্রুপদী সংগীতের নানা ধারা-উপ ধরার মধ্যে একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে থাকে। সেই ভূমিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা( গানভঙ্গ) ; ' গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা' তা যেন প্রতিটি স্তরের একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে থাকে।

এই প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষমানতা জাকির হোসেনের সমসাময়িকতায় শ্রোতা , দর্শকদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হতে থাকে। আমাদের মনে রাখা দরকার, হীরু গাঙ্গুলীর কাল , আর জাকির হোসেনের কালের মধ্যে একটা বিস্তার সময়ের ওলটপালট ঘটে গেছে।রাধাকান্ত নন্দীর মতো ব্যক্তিত্বকে ঘিরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বলতেন; রাধাকান্তবাবু তবলা বাজান না। তবলাতে গান বাজান।

তাঁরা যেভাবে মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে লঘু সংগীতের ,বেসিক রেকর্ডের ,ফিল্মি গানের নানা ধরনের একটা সম্মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই ধারাটি একটা নতুন ভাবে আমাদের বিনোদন জগতের ধ্রুপদী আঙ্গিকে সাধারণের ভালোলাগার আঙ্গিকে পরিণত হতে শুরু করে। সেই আঙ্গিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন সদ্যপ্রয়াত ওস্তাদ জাকির হোসেন। তাঁর প্রতি আমরা আমাদের অন্তরের অন্তস্থলের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।