শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলেন শিল্পী। যদিও সলিল চৌধুরীর জন্মসাল নিয়ে বিতর্ক আছে। কারও মতে তাঁর জন্ম ১৯২২ সালে। আবার অনেকেরই মতে ১৯২৫ সালে। এই ' ২৫ সালকে মান্যতার দিকেই পাল্লা ভারি-

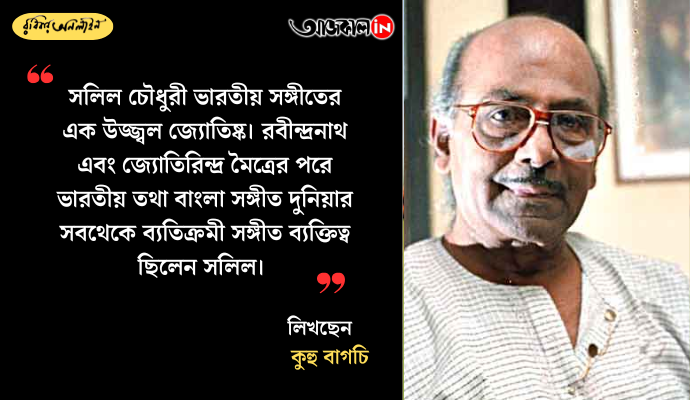

সলিল চৌধুরী ভারতীয় সঙ্গীতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের পরে ভারতীয় তথা বাংলা সঙ্গীত দুনিয়ার সবথেকে ব্যতিক্রমী সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব ছিলেন সলিল। মিউজিক কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে সমাজমনষ্কতা যে কী ধরণের রসোত্তীর্ণতায় সৃষ্টিকে স্থাপিত করতে পারে- সলিল চৌধুরী তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের শারীরিক উপস্থিতি তখন সবেমাত্র অদীপ্যমান হয়েছে। সংস্কৃতির পরিমন্ডলকে অবিভক্ত ভারতের জনজোয়ার একটা উথালপাতাল অভিঘাতের দিকে নিয়ে চলেছে। রাজনীতির গতিপ্রকৃতির সেই স্বপ্ন বাস্তবকে সলিল সবার উপরে ঠাঁই দিলেন নিজের সৃষ্টির পরিমন্ডলে। আর তাই সেই পরিমন্ডলের সামগ্রিকতা তৈরিতে নিজেকে যুক্ত করলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রাঙ্গনে।

নিজের বোধকে সমকালের অভিজ্ঞতায় সিক্ত না করলে সৃষ্টিতে বাস্তবতা আসে না। আর অবাস্তব সৃষ্টি কখনও কালজয়ী হতে পারে না- এই বোধই হয়ত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল, সমরেশ বসুর মতো শিল্পীদের দিনবদলের ধারণাকে শিল্পে একটা স্থায়ী রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রেরণা দিয়েছিল। তাই তাঁরা নিজেরা জড়িয়ে পড়েছিলেন শ্রেণী চেতনার বাস্তব দুনিয়াকে প্রত্যক্ষভাবে চেনার জানার দুরন্ত তাগিদে প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রাঙ্গনে। বাংলায় এমনটা আমরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষও দেখেছি। শিল্পী মনের সঙ্গে রেজিমেন্টেড রাজনীতির কোথায় যেন একটা সংঘাতের আবর্ত থাকে। সেই সংঘাত প্রথমে শুরু হয় মনোজগতে। তারপর ধীরে ধীরে মনের কষ্ট গ্রাস করে সৃষ্টির সামগ্রিক পরিমন্ডলকে। শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনীতির আবর্ত চায় হুকুমদারির সৃষ্টি। আর শিল্পী মন তখনই হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। প্রকৃত শিল্পীর ভিতরে তখন কেবলই একটা সুর বাজতে থাকে; 'হেথা নয়, হেথা নয়। অন্য কোনওখানে।' রাজনীতির মতাদর্শের আবর্ত থেকে সরে চায় না সে। কিন্তু বুঝে যায়, হুকুমদারির রাজনীতি তার জন্যে নয়। হুকুমদারি কখনও সৃষ্টির ভূগোলকে ব্যাপ্ত করতে পারে না, করে সঙ্কীর্ণ। স্রষ্টাকে করে তোলে কুপমুন্ডক।

আই পি টি এ এর শ্যাডো প্লে 'শহিদের ডাক' নিয়ে গোটা পূর্বাঞ্চল চষে বেড়াচ্ছেন সলিল, কলিম শরাফীরা। কখনও থাকছেন সুরপতি নন্দী। কখনও বা তাঁর ভাই ভূপতি নন্দী। মহঃ জাকারিয়াও থাকছেন কখনও সখনও। আরও কত মানুষ থাকছেন। আসামে গিয়েছেন সলিলেরা। এক প্রত্যন্ত রেল স্টেশনে শো করে যখন ফিরলেন, শুনলেন ট্রেন চলে গিয়েছে। সেইদিন আর ট্রেন নেই। পরের দিন আসবে পরের ট্রেন। কয়েকজন সঙ্গীসাথী চাইলেন স্টেশন মাস্টারকে বলে অন্তত রাত কাটানোর একটা কিছু খুঁজে নিতে। সলিল কিন্তু সটান হোলডোল খুলে বের করলেন একটা পেল্লায় শতরঞ্চি। স্টেশনে ঘাসের উপরেই বেছালেন সলিল আর কলিম সেই শতরঞ্চি। তারপর সলিলের ডাক সতীর্থদের; চলো একটু 'আমি' প্রধান চর্চা করে একঘেঁয়েমি কাটাই। উনপঞ্চাশ বায়ু তখনও বামপন্থী রাজনীতিতে প্রবেশ করেনি। বৃষ্টি চাইতে 'বিধি' শব্দের ব্যবহার কেন একজন কবি করছেন, সুরকার সুর দিচ্ছেন, জনপ্রিয় শিল্পীকে দিয়ে গাওয়াচ্ছেন -এজন্যে সলিলের গিলোটিনের তোড়জোরের পরিবেশ তখনও রচিত হয়নি। তবু রেজিমেন্টেশনের নামে 'আমি' কে চাপিয়ে দেওয়ার প্রধান ঝোঁক বিদ্রোহী করে তুলল সলিলের শিল্পীসত্তাকে। তাই একজন জনবিরল রেল স্টেশনে মজাদার অভিব্যক্তির ভিতর দিয়েই সলিল বুঝিয়ে দিলেন; মতাদর্শের নামে ব্যক্তিবাদ শিল্পীর উপর চাপিয়ে দেওয়া -এটা একদিকে শিল্পীর শৈল্পিকসত্ত্বাকে হত্যা করা। অপরদিকে মতাদর্শ ঘিরে একটা ভয়ের ভূগোল সাধারণের কাছে মেলে ধরা।

কী বামপন্থী, কী আরএসএসের মতো চরম দক্ষিণপন্থীরা, যাদের রেজিমেন্টেশনই সমস্ত ভাবনার এক এবং একমাত্র উপজীব্য হয়ে রয়েছে -তাদের কাছে 'শিল্প' করুণ কন্ঠে কেবল নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতাই আওড়ে যায়;' আঁচলে কাঁচ বাঁধে সবাই। চেনে না কেউ সোনা। এখানে হৃদয় বড়ো কৃপণ। এখানে বাসা বাঁধব না।'

সলিলের সামগ্রিক সত্তায় কখনও ' কৃপণ' বলে কোনও শব্দ ছিল না। তাই শৃঙ্খলিত 'শৃঙ্খলা' র আবর্তের বাইরে চলে আসা সলিলই সৃষ্টিমগ্নতায় অনেক বেশি সফল- এমন ধারণা ওঁর সম্পর্কে অনেক রসিক মনের আছে। নিজের এই শিল্পীসত্তার খোলামেলা দিক ঘিরে অনেক মানসিক নির্যাতন, সামাজিক কটুক্তি সলিলকে সহ্য করতে হয়েছে। এক শিল্পী বলেছিলেন; সলিল যখন তাঁর বাপের বাড়িতে এসে হারমোনিয়াম বাগিয়ে বসে পড়লেন সুর করতে, বাড়িতে কেউ ছিল না। তাই অন্য বাড়ি চলে গেলাম। এমন অসম্মান সলিলকে অনেক সইতে হয়েছিল ঠিক এই কারণেই যে, সলিল ছিলেন প্রকৃত শিল্পী। তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পী সম্পর্কে মূল্যায়ণ, ফলবান বৃক্ষ সবসময়েই নত হয়- তার মূর্ত প্রতীক। তাই তাঁর শিল্পীসুলভ কোমলতাকে নিজের খুশি মতো ব্যাখ্যা করবার স্পর্ধা যারা দেখান, তারা বক্স অফিস হিট হতে পারেন। কিন্তু শিল্পীসত্ত্বায় সলিলের ধারে কাছেও আসেন না।

সলিল কখনও প্রপাগান্ডিস সৃষ্টির দিকে নিজের চেতনাকে পরিচালিত করেননি। চেতনার অতলান্ত গভীরতা থাকলেই তেমনটা সম্ভব। সমসাময়িকতায় তেমনটা করতে পেরেছিলেন ঋত্ত্বিক ঘটক, সমরেশ বসুর মতো হাতে গোনা দু-চারজন স্রষ্টা। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অমন সম্ভাবনাময় স্রষ্টাও কিন্তু রেজিমেন্টেশনের বিতত বিতংসে ধরা দিয়ে নিজের শিল্পসত্তার প্রতি অবিচারই করেছিলেন। হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে শৃঙ্খলার শৃঙ্খল সলিল-সমরেশ-ঋত্ত্বিকদের মতো অতোখানি ঝনঝন করেনি। তাই 'মন নাই কুসুম' এর মতো শব্দ লিখতে পেরেছিলেন মানিক। কুসুমের মনের নাগাল কেন খুঁজতে চাইছেন একজন রেজিমেনটেড দলীয় কর্মী -তার কারণ দর্শনার নোটিশ গঠনতন্ত্রের ধারা-উপধারা মিলিয়ে পাওয়ার সৌভাগ্য মানিকের হয়নি বলেই হয়তো শ্রেণীচেতনার অমন দুর্লভ হীরক খন্ড বাংলা সাহিত্য পেয়েছিল। বাংলা গণসঙ্গীত জ্যোতিরিন্দ্র-সলিলের পর কি খুব একটা এগোতে পেরেছে? এই প্রশ্ন রাখলে অনেকেই হয়তো রে রে করে তেড়ে আসবেন। যেমন সলিলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বটুকদাকে সেভাবে নাকি গুরুত্ব না দিয়েই সলিলের কথা বলেছি বলে মৃদু অভিযোগ এনেছিলেন অধ্যাপক সুনীল মুন্সী। বুঝেছিলাম; দল ভাগ হলেও উনচল্লিশ বায়ু এখন ও পিত্ত-কফের মতোই চেপে আছে। রবীন্দ্র গুপ্তের আড়ালে ভবাণী সেনেরা এখনও সক্রিয়ই আছেন। সলিলের গলায় প্রগতির পৈতে খুঁজতে গিয়ে এক প্রয়াত পন্ডিত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নিছক পেশাদার, জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন। গাঁয়ের বধু থেকে পাল্কির গান- সলিল নিছক বাণিজ্যিক সাফল্যের তাগিদ থেকেই হেমন্তকে দিয়ে গাইয়েছিলেন। আর সেই বাণিজ্যই ছিল হেমন্তের গাইবারও একমাত্র কারণ- এমনটাই ছিল সেই প্রয়াত পন্ডিতের অভিমত।

আসলে বন্ধু সুকান্তের স্মৃতিকে বাঁচাতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কলিম শরাফি, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়দের উদ্যোগের সঙ্গে সলিল-হেমন্তও কখন সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তা হয়তো তাঁরা নিজেরাই জানতেন না। সলিলের হেমন্তের বাড়িতে এসে প্রথম 'অবাক পৃথিবী' র সুরে প্রাথমিক ধারণা শোনানোর আগে কি হেমন্তের সঙ্গে কখনও তাঁর ইস্কুল জীবনের বন্ধু কবি সুভাষ আলোচনা করেননি তাঁদের অকালে চলে যাওয়া প্রতিশ্রুতিবান কবি বন্ধুকে ঘিরে? সলিলের যেমন চরিত্রহনন করার চেষ্টা করে আত্মতৃপ্তি পেতে চেয়েছিলেন সেই 'বক্স অফিস হিট' শিল্পী, তেমনটাই হয়তো চাইবার ইচ্ছে ছিল সেই পন্ডিতপ্রবরেরও! কবি অমিয় চক্রবর্তীর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'নতুন কবিতা' (দে'জ) র, ' স্বর্ণঢাকনির/ ওধার থেকে / এই দৃশ্য দেখব- যদি দেখি'র (নতুন কলকাতা। পৃষ্ঠা-৩১। ১৯৮০) মতো সেই পন্ডিত জীবন উপান্তে গান গাইছেন, র শুনছেন সলিল- পরে আড্ডায় ফচকেমি মেশানো, সেই অসাধারণ রাঁধতে পারা সলিল বলছেন; গলা কাঁপালেই কেউ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য বা দিলীপ কুমার রায় হয়ে যায় না!